遗产与资产

作者:王小峰(文 / 王小峰)

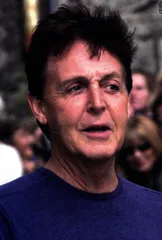

“披头士”解散,列侬走了,而小野洋子与麦卡特尼近30年的纠纷却成为媒体关注的热点

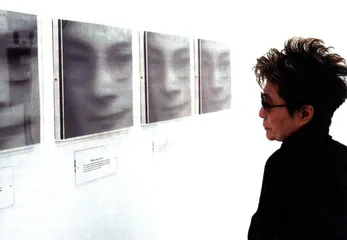

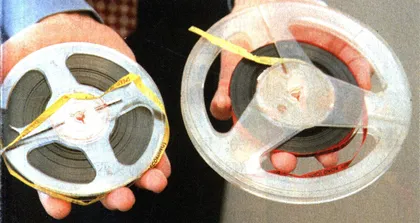

“披头士”解散了30多年,但有关他们的消息隔三差五地就出来一个,如果你留意的话,会发现,这些消息大都跟他们的遗物或遗产有关系。比如保罗·麦卡特尼当年被偷走的日记又被还了回来;35年前有人在“披头士”专门录音的地点修院路录音棚偷走的一盘母带在澳大利亚发现;1962年“披头士”还在德国汉堡卖唱的时候,有人把新年之夜的演出偷录下来,最近由一家小公司出版发行,立刻引来争议。约翰·列侬当年创作的一些绘画艺术品也头一次被发现,并拿到展览馆展览;利物浦也把机场改名为“利物浦约翰·列侬机场”,并且恰当地引用了列侬的一句歌词:“在我们上面只有蓝天。”甚至,当年“披头士”为制作《佩珀军士》专辑封面搭建的人物模型,也被拿出来拍卖……在有关“披头士”的新闻中,除了上述这类之外,就是没完没了的纠纷,纠纷的主角是小野洋子和麦卡特尼,纠纷的焦点大概就是版权和遗产继承上面。老巾帼不让老须眉,此二人的游戏持续了近30年,媒体也一直乐此不疲。

也许,只有“披头士”才能“享受”到如此待遇,虽然这30年间列侬和乔治·哈里森相继去世,只有麦卡特尼和林戈·斯塔尔健在,但作为一个传奇,“披头士”已经不复存在,而活着的人又都要从这三个字所创造的财富和遗产中获得利益,因此,有关“披头士”的各种消息备受关注也就不足为奇。

很多在当时看似毫无价值的东西,在后来变得十分珍贵。“披头士”当年可能录过很多录音,但当时由于各种原因,随时就被抹掉或销毁。他们不知道,这些在当时被他们弃之如垃圾的东西,在1995年之后,变成了珍品。当时因为发现了一首列侬创作的歌曲《像小鸟一样自由》,小野洋子和麦卡特尼都对它动了念头,但仅仅一首歌,是不能创造什么财富的,于是他们灵机一动,翻箱倒柜把原来那些当年根本不敢拿出见人的残次品拿出来,以列侬这首歌为噱头,制作成了一张《传记》(1)。没想到《传记》出版后,竟引发了久违的“披头士热”。虽然唱片里的歌曲都经过比较先进的技术加工,但很多硬伤是无法修复的。不过,人们看重的并不是这些歌曲唱得是否让人满意,而是图个新鲜劲儿,因此,这张唱片的价值不亚于任何一张原来“披头士”在录音棚里制录制的唱片。看到这张唱片好卖,这几个老家伙乘胜追击,又先后推出《传记》(2)、(3),反正当年被制作人乔治·马丁枪毙掉的录音资料有好几筐。

还有一个例子值得借鉴,那就是1969年的伍德斯托克音乐节,当时由于突然变故,导致这个有史以来最庞大的音乐节由收费变成免费,险些酿成一场灾难——由于组委会的失误,导致在演出开始前竟无人负责拍摄录像。最后,华纳公司接下了这个差事,并支付了组委会10万美元,后来用在当时也称得上是不小数字的100万美元把版权买了下来,结果华纳公司因此赚了数亿美元。

“披头士”也好,伍德斯托克也好,他们之所以升值,其中很重要的一个原因就是因为怀旧,那些与已成为一个时代符号的同时代的人们,总要想方设法通过怀旧来满足自己。只要跟他怀旧的东西沾边,都可能成为他的兴趣点,而这些沾边的东西也随之升值。当年参加伍德斯托克音乐节的人有45万,但门票只卖出去几万张,所以,谁手里持有那次音乐会的门票,就可以成为历史见证人,于是票根也成了抢手货。据说现在一张当年的门票根可以倒卖到600美元。2000年罗大佑在内地办演唱会,打的也是怀旧的招牌,之后齐秦也效仿,结果也火了一把。之后,要不是闹非典,赵传和林忆莲在北京开演唱会,卖的也是怀旧。记得罗大佑在去年围炉音乐会上对观众说:“大家都把今天的门票保留下来,千万不要搞丢。”当然,这不是让人在将来的某一天拿去抽奖,而是留作怀旧的纪念,但也说不定在将来的某一天就可以用这个票根兑现回来一笔不菲的钞票。

英国广播公司(BBC)曾经给许多艺人录制过现场表演,这些资料在多年以后出版,非常受欢迎,“BBC Session”早已成了一个品牌,比如,“齐柏林飞船”、“滚石”、“谁人”、“奶油”。吉米·亨德里克斯在BBC的现场录音唱片都一直为歌迷们津津乐道,但是,BBC的一位负责人不无遗憾地说,当年由于录音带紧张,很多现场录音在节目中播出几次之后就抹掉录别的了,当时没有一个人会想到几十年之后这些东西能赚大钱。

2月16日,在澳大利亚发现的35年前被盗的“披头士”录音母带

这是个DV时代,当DVD普及之后,人们又开始怀念过去用胶片拍的摇滚电影了,就像激光唱片普及后人们怀念胶木唱片一样。如今,商业化已经让人们忘记摇滚电影这个概念了。在60年代,“披头士”的《奔忙一天的夜晚》、《求救》开创了摇滚电影的先河,后来有关鲍勃·迪伦的电影《别回头》、关于蒙特雷音乐节的电影《完整蒙特雷音乐节》都成为记录一个时代的史料。通过这些用胶片拍摄的粗颗粒的黑白片,更能找回那个时代的感觉。但是,随着这些胶片都转成数码DVD之后,似乎也宣告了个梦想年代的结束,无论如何,34英寸的电视上无法回放怀旧的情绪。在美国,当年轻人更热衷于DV和DVD的时候,那些年长的人更希望通过胶片来寻找回来的世界。于是,那些当年保留下来的影像资料就显得珍贵了许多。但不管DVD如何取代电影胶片,至少,有人看到了这些资料的市场,可以让更多人去了解那段历史。

前几天,一部反映民谣歌手尼克·德雷克的电影《一张皮太少:尼克·德雷克的岁月》在参加伦敦的一个电影节时引起了众人的关注,不仅仅是德雷克充满病态和怪异的一生让人感兴趣,更主要的是,这样与音乐相关的电影现在已经很少见了。也许,只有在导演杰罗恩·伯克文斯的眼里,才知道那些关于德雷克的电影胶片的价值所在。

中国的流行音乐历史不太长,但是回顾这段不太长的历史和回顾几百年前一样困难,一个很重要的原因就是当年的录音资料都被人为地毁坏了。原中录音像公司的音乐编辑吴海岗曾经对我讲过这样一个故事,当年中录是中国音像市场的销售大户。1988年,吴海岗给张楚录过一盘专辑,但这盘专辑只卖掉了500盘。在动辄就卖掉几百万盘磁带的80年代,500盘的销量简直就是巨大的失败,但是吴海岗觉得张楚的音乐有特点,便把母带保存下来。1995年,当张楚成名之后,台湾魔岩公司曾试图把这盘母带买走,但是吴海岗没有同意,最后,他把这盘母带做了处理,再版后卖掉了15万张。但吴海岗说,当时还有许许多多的母带随录随抹,太可惜了。假如这些母带还保存下来的话,那将成为一笔巨大的资产,中录这个名字也许还会继续下去。

今天,会有人跋山涉水到民间采风,是不是将来有一天,会有人跋山涉水去采风张楚的遗失作品呢?