生活圆桌(241)

作者:三联生活周刊(文 / 吴晓波 郭宇宽 杨不过 老孙)

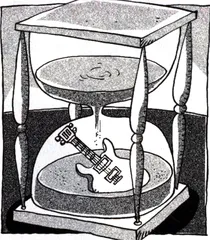

逝去的摇滚年代

吴晓波 图 谢峰

前天午后,我躺在床上辗转反侧、毫无睡意——上午11点半才起床。正当我盘算如何打发这“非典”作怪中的无聊下午时,几缕歌声带着金属的气息从门缝里挤进来:“沿着掌纹烙着宿命,梦里回到唐朝……”我下意识地冲出门去,在我们那建于50年代的苏式筒子楼里,声波带着力量横冲直撞。我愣在那里,任由这声嘶力竭的歌声抽打,一下子,又回到了我的摇滚年代。

我是从高中开始接触摇滚的,那是1995年。1995年内地一帮摇滚人在香港举行了名为“摇滚中国势力”的演唱会,这应该算是中国摇滚的一个里程碑——从此中国摇滚摆脱了“地下”状态。1995年以前的摇滚用石康在《晃晃悠悠》里的话形容比较精辟:“……现在的北京人笼统称之为‘摇滚’。当时的人们可没那么客气,他们直接管他们叫‘傻逼’。”

有关那场演唱会的磁带和影碟现在市面上很难找到。只依稀记得几个场景:唐朝丁武长发下冷冰冰的脸以及乐器插电所发出的刺耳的金属刚音;何勇项间系着的红布条配着那件海魂衫,还有他介绍窦唯时把“唯”读成一声;一身西装的窦唯唱《噢,乖》时随着节拍晃着脑袋;张楚坐在凳子上演唱,脸上没有表情,如同台下空无一人……

唐朝是属于梦的,我一直都不敢相信那样嚣张的声音和那么诗意的歌词是出自于这几个高大男人,我也一直弄不懂做出这样的音乐是因为希望还是绝望,我只能凭空去想象他们,像几只大鸟,在月黑风高夜里飞过,发出尖利的叫声;何勇最让我心动的不是《垃圾场》,而是《钟鼓楼》,“我的家就在,二环路的里;这里的人们,总有那太多的时间”。

伴着京韵大鼓让人恍惚回到从前;张楚永远都是流浪的,天地间一只孤独行走的蚂蚁,苍凉的声音夹杂着西北的风沙扑面而来;而窦唯仿佛是多变的精灵,不论是曲风还是发型,不知道的话很难相信《黑豹Ⅰ》和《黑梦》是出自一人之口。

就是这样一帮人,构成了我的摇滚年代。但仿佛一夜之间他们都销声匿迹了。唐朝失去了张炬,《演义》也没有了味道;何勇杳无音讯,惟一的消息就是吸毒犯事;安定的张楚也许已有了自己的幸福生活;窦唯仍在忙碌,但是音乐越来越缥缈,越来越让人摸不着头脑。前一段时间抱着残存的一丝希望买了窦唯的新专辑《一举两得》,又是听不懂的电子音乐。没有听完就放在一边,发誓不再买他的东西了。

若不是我那掉了磁粉的磁带和不掉磁粉的记忆,我很难相信在中国曾有过这样一个年代,有过这样一帮人,有过这样的音乐。

一条有偏见的狗

郭宇宽

包子是一条心地非常纯良的狗。我认识它是在那个初二的暑假,我们这一代孩子都对日本连续剧《警犬卡尔》印象深刻,有一条像卡尔那样训练有素的狗实在是男孩子梦寐以求的事情。我突发奇想,不如这几天我们来训练包子吧。我和阿毛一拍即合。

我们在电视里都看过这样的镜头,一个人扮作坏人,戴着棉袖套往田野里跑,警犬训练员一声令下,警犬就像离弦之箭冲上前去,将扮坏人的家伙咬翻在地,这是最让我们兴奋的。这样的训练必须有人扮坏人,我和阿毛谁都不愿意。后来我们好说歹说,许以好处最后找了两个邻居家的小兄弟来扮演坏人。当然不敢让包子真咬人,我们只要训练它对主人不喜欢的坏人摆出一点攻击性的姿态就行了。为了使那两个哥们儿更像坏人,再加上他们也不希望给邻居的狗留下坏印象,于是他俩协助训练的时候就都戴了副大墨镜。经过几天连哄带教的训练,初见成效,包子终于领悟了我们的意图,当邻居小兄弟大摇大摆地从面前经过,我们只要说一声“上”,包子就会冲着他吠叫,作势要冲上去。这让我和阿毛非常得意。

半年后的一天,阿毛爷爷奶奶出去打牌了,家里没人。一向很乖的包子突然咆哮着冲出门去,把一个从门前经过的规规矩矩的陌生人给咬伤了。别人以为它是疯狗,当场乱棒把它给打死了。

直到阿毛回家偶然得知原来被咬的陌生人那天戴了副墨镜,才对包子的反常行为恍然大悟。我们训练中无意的疏忽让忠于职守的包子形成了这样的条件反射:戴墨镜——坏人!

多年后我从书里看到一段故事。在南非种族隔离时期,不少白人在隔离黑人的时候其实也隔离了自己,内心有很强的不安全感,于是训练了不少凶猛的比特犬专咬黑人。训练方法很简单,就是雇黑人来扮演坏人,比如用棍子袭击主人,或者给它扔一块里面裹着辣椒粉的肉,几次训练以后比特犬就会得出结论所有的黑人都不是好东西,以后如果同时遇上曼德拉和一个白人流氓,它会毫不犹豫地冲上去咬曼德拉。当南非种族隔离制度结束以后,很多这样的狗都被打死了。

这让我很是感慨,这些狗其实和包子一样原本都是心地善良的,只是头脑简单了一些,所以容易产生莫名其妙的偏见。不过有时候在生活中我们会听见上海人轻蔑的说:那些台巴子,最小气了。“9·11”过后北京一个的哥在车上对我说:那帮老美没好东西,炸了活该。有人因为上次小保姆临走把家里拖鞋给拿跑了就下结论:他们河南人就是爱偷东西。

我真有一种担心,人的智商其实很多时候比我认识的包子高不了多少。

太太万岁

杨不过

老妈第一次独自出远门千里探女,见面第一句话就是:“你什么时候成个家我就放心了。“在她看来,我已经可以考虑随便找一个不麻不瘸不瞎的人嫁了。

结婚对我来说其实是叶公好龙的事情,虽然一天到晚叫嚣着。我有个歪理,觉得一个人的灵气总归有限,用在琐事上也就白白浪费了,女人用在家庭上的那股子劲,疑心病,唠叨症,无穷心计,若用于事业,早已踩扁同事出人头地。用于增加女人魅力,早成男人杀手。用于投资,收益率也不会低。天底下未见得有多少十全十美的婚后生活值得如此付出。

张爱玲写过一出戏《太太万岁》,后来还被拍成电影,讲的是上海一个普通人家太太凄凉的一生。戏本身没什么出奇,而我之所以记得,只因为热爱八卦的天性:当年张爱玲虽已与胡兰成决绝,但这出剧的稿费以及此后源源不断的钱都拿来接济他。这胡兰成也颇有几分本事,记得台湾女作家朱天文写过,她的妹妹朱天心喊他胡爷,“我有一些踌躇,还是把自己归到喊胡老师那边,因为喊胡爷就喊定了,再无别的可能了。诗三百篇,思无邪,但我是思有邪。”那时她还年少,而他已是70多岁鸡皮鹤发一老头,尚且有这等魅力。

当然她最后还是没做成他的太太。还好。

一般人印象中的太太,几乎是小气庸俗的代名词,没有可交谈的人,闺中小姐妹更是自结婚之日就冷落了。对邻居同事都很亲热,但总不够贴心贴肺。在丈夫眼里,她打扮起来也蛮像样,但带出去未必有面子,跟伶俐的女同事比起来,总显得有些木讷。

这种成见,毁了多少聪明的女人。她不是不打扮,只是要顾及已婚良家妇女的形象。不是不聪明,只是要照顾丈夫的智商。不是没风情,只是不能给丈夫戴绿帽子。于是一个个婚前风情万种的小女孩子慢慢沦落成黄脸婆。

最近无聊到看一个以写人隐私成名的女记者的新作,一看之下发现社会的变化真是天翻地覆,以前丈夫有了婚外恋,太太们都是一把鼻涕一把泪地控诉,现在满篇都是《我从情敌那里学会做女人》云云,好几个名媒正娶的都在那儿说着遇到漂亮聪慧情敌的故事,情意绵绵,滑稽而又恐怖,直让我毛骨悚然地想起万恶的旧社会大房二房相敬如宾的情形。

《太太万岁》里有句台词很妙,“我的一生真是太不幸了,要是拍成电影,谁看了都会哭的”。记得一个不怎么美的女作家在小说里写过一句话,大意是,虽然女主角的丈夫不忠,但她不会揭穿他,“毕竟,她永远是他的原配”。也许,这便是太太们忍辱负重的代价。

大米花

老孙 图 谢峰

起先我认为世界上最神奇的机器就是爆米花的机器,什么都可以爆,什么爆完了都很好吃。大米,玉米,高梁,蚕豆,黄豆。最爱吃新爆出来的米花,热乎乎的,蓬蓬松松,又甜又香,一盆底的米可以爆满满一脸盆的米花,给一毛钱的加工钱。把脸埋在脸盆里大口吃。

最早住在南方的一个小城市,每次听到屋外传来嘭嘭的巨响,就知道爆米花的来了。跟奶奶要点米,装在脸盆里,顺着巨响和香味,去找爆米花的人。小地方的人都爱凑热闹,爆米花的地方总聚集着好些大人小孩,都从自家带来不同的原料。

后来搬到北京,住到了一个机关大院里,大门口有人站岗,但爆米花的还是挑着担子来了,站岗的也不拦他。这爆米花的人全都是黑乎乎的,不仅身上的衣服又脏又黑,连脸脖子手也都是黑乎乎的,根本看不出长相,想必是一份辛苦的工作。但那时我还小,不懂人与人之间的差别,生活的艰难,只知道向奶奶要一点米和一毛钱,拿脸盆装着去爆大米花。

可我也看出了北京是个大城市,机关大院里住的都是见过世面的人,就没那么多看热闹爱吃爆米花的人了,不用排队,而且这里的人也缺乏想象力,最常见的是爆玉米的,大米都很少,其他的豆子什么的就更没有了,这也可能和供应限量有关,总不能把煮饭的米都爆了米花吧。挑担子爆米花的人来的次数也很少,一脸盆的米花都吃完了,他还总不来。

在高中读书时,一次去颐和园玩,吃到了如今很常见的美国爆裂玉米。大概那时我们的饮食还比较简单,我第一次吃到又甜又腻的美国玉米花,简直惊为天物,致使后来为了吃这当时北京独一份的美国玉米花,骑车一个小时,进颐和园去买。后来这种美国米花遍街都是,再后来,有了微波炉爆米花,更是没有什么新鲜感了,而且我对那过甜过油的味道也腻了,只是想念那原始的干乎乎的大米花。原始的爆米花前两年还可以看到,大多是爆好了,装在塑料袋里一包一包地卖,基本上都是玉米花。玉米花太硬了,吃多了太阳穴都累得疼,大米花一把塞进嘴里,入口就化。

曾经对一个人谈起过我对爆米花的热爱,当时那人高兴地对我说:“太巧了,我小时候的理想就是当个爆米花的人,挑着担子,游走四方。你看,咱们俩终于相遇了,终于走到一起了。”当时我也认为这是个奇迹,是上天给我的恩惠。但最终他还是离开了我,如同过去那些给我带来快乐的爆米花的人一样,来得越来越少,最终消失了。他们是不是挑着担子游走四方,我也无从探知了。 爆米花爱情电视剧窦唯