打捞3000亿南海宝藏

作者:朱文轶(文 / 朱文轶 庄山)

美国畅销书作者盖瑞·金德在描述上世纪80年代末一艘名为“中美洲”的沉船打捞的作品《寻找黄金船》里这样结尾:“海难是上帝写了一半的剧本,句号得由那些沉船打捞者来完成。”结局往往出人意料。“中美洲”的打捞同时也让150吨黄金最终浮出水面——以至这艘一百多年前的沉船直接影响了美国当年的财经情势。

3月底,记者到达广东阳江海陵岛的时候,一群从全国各地抽调、17人组成的国内水下考古队正在这个南海小岛上部署着一艘庞大古沉船的打捞计划。张威是这个中国版“寻宝故事”的权威叙述者。他这些年要做的所有事情差不多都与这条16年前在该岛附近海域发现的古沉船有关。张是这支沉船打捞队的队长,国家博物馆水下考古中心主任。1987年,他被派遣至荷兰学习沉船打捞和水下考古。“那时候,我们国家只有水下救捞机构,由交通部下属的三个救捞局负责,而‘水下考古’几乎是和这条南海沉船一起出现的一个名词。”在海陵岛的国家水下考古基地,张威接受记者采访时说。由于长年浸泡于海水的缘故,张的眼睛里布满血丝——考古队为这次打捞准备了十年,针对沉船海域进行的局部性勘查所动用的潜水人次为“15850次”,累计多达“50万工时”。

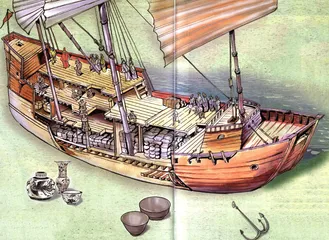

就沉船来说,确实充满令人惊奇的理由。这条目前还深埋在南海海泥之中的沉船被称为“南海一号”。当年给它起名的历史博物馆馆长俞伟超解释,“这是国内发现的第一个沉船遗址,它意味了一个开始”。包括古瓷器研究、航海史研究、造船史研究在内的各考古领域专家对这条沉船都寄予重望。张威及其队友向记者表示,他们对“南海一号”上五种物品非常感兴趣:船上的货物、船队组织结构、船的构造、航行方式以及它的经济情况。“一直悬而未决的海上丝绸之路始发港口的考古悬案很有可能在‘南海一号’上找到蛛丝马迹。”已经退休在家的原国家文物局副局长黄景略一直注意着来自“南海一号”的每一则消息,他认为沉船必定能再现大量真实可信的历史细节,因为“出航远海的船是一个单一性社会,人们会把那个年代最必需的生活用品带上船,这种高度浓缩过的历史标本将使我们洞察当时的贸易方式和生活方式,并且提供地面上无从捕捉的考古佐证。”

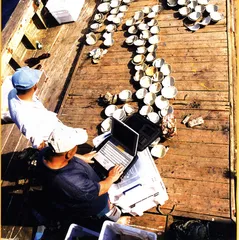

打捞上来的部分瓷器

中国考古学会理事长徐苹芳说:“沉船上所载的文物由于在水下与腐蚀菌隔绝,铜金制品、大理石制品通常都能得到完整保存,像木材、纺织品这些有机物类古文物在水下的泥沙中会存放得像埋藏在沙漠和严寒地区的地下一样完好。”还有一个因素决定了任何一艘沉船的打捞出水都将会产生举足轻重的影响,徐对记者说,“当时人们之所以会选择海运,就在于与陆上丝绸之路的运输工具骆驼相比,大帆船具有空前的装载量。如今这些沉船被打捞出来,等于说几百年前的一场大买卖推迟到了今天,还加上文物附加值。”一艘船的实际货物数量大到难以估量,黄景略说,保守估计,一艘长30米、宽10米左右的普通中型商船光瓷器就能装载10万件以上,“‘南海一号’的规模应该还要更大”。“这种数量的沉船文物如果一次性释放到市场上,会影响到这一区域未来几年内文物收藏商业市场的走势。”精通文物行情的国内资深文物专家许还山告诉记者,业界因此有着“一艘船十个墓”的说法。

张威说,在“南海一号”试捞的十年间,国际性商业打捞机构正越来越多地进入这一领域。“英国人哈彻把南中国海的寻宝故事推演到了登峰造极的地步。1999年,他在南海印尼海域的一只中国清代沉船‘泰星号’上一次打捞出了多达100万件德化青白瓷和牙白瓷,为了便于运输和抬高价格,哈彻敲碎了60多万件成色普通的瓷器后将剩下的35.6万件运往德国内戈尔拍卖行拍卖。即便如此,这么大数量的瓷器仅凭当时欧洲的文物商还是无法全部消化,拍卖行于是在世界范围内寻找买家。”据说,这场持续了9天的拍卖会最终的总成交额高达3000多万美元。

根据这个数字来推测,“南海一号”的价值也似乎有了些眉目。接下来的问题是,目前在南中国海到底有多少类似这样的沉船和瓷器?水下考古研究中心统计,古沉船应该超过2000艘。一直研究中国古代航运和陶瓷之路的中国社会科学院考古所研究员马文宽指出,仅18世纪的100年中可能有近1亿件瓷器运往欧洲,“而当时的航海技术还无法实现亚欧之间长距离远航,印尼爪哇岛便成为欧洲和东南亚贸易的主要集散地,也就是说,中国古船及其满载的上亿件外销瓷一旦遇上海难,都将沉没于南中国海”。于是,“南海又有‘海底瓷都’之称”。

寻找“南海一号”的蛛丝马迹

三四月份的海陵岛正在度过它漫长的旅游淡季,夏天挤满各地游客的海滩现今很难看到人影,127平方公里的小岛上安静得只剩下海风的声音。这点细微的动静却是张威和他的水下考古团队所关心的——季风的变化直接影响海流,这对“南海一号”的打捞至关重要。“‘南海一号’沉船海域的海流随季风更替而变化,西南季风盛行东北向漂流,东北季风期盛行西南向漂流。”在水下考古基地的办公室里,张威慢吞吞地告诉记者,“南海纬度偏低,是典型的季风区,每年我们真正能够下海的时间有限,不到一个月。”张威的手机不到5分钟就会响一次,多是手下向他汇报关于打捞准备工作进展。这个落户不久的基地建在小岛的一个山坡上,站在上面就能望见不远处的澈蓝海洋。张威每天都在这里察看天象。“三四月份的风力有些减弱,但仍然很大,并不是南海最适宜水下作业的季节。”张威说。进入最后勘测阶段的“南海一号”整体打捞工作暂时搁浅。

谈到如何分辨和确认自己要寻找的沉船,张威说,一艘船沉没后,它的名字也随之消失。大海很快会毁坏掉货物清单、航海日记和其他文件。国外的海洋考古学家通常要查阅上千册历史文献、港口的船只进出港记录,甚至一些海事法庭记录来寻找沉船最原始的信息。而中国曾经很长时间实行海禁,从事外销贸易的海船大都是未经官方记载的民间船只。“这些船只一旦沉没,往往变得踪迹全无。”

不过在张威看来,仍然有细枝末节的规律可循。“有沉船的地方,水流往往会有些异常,狂风巨浪和海底洋流把沉船和沉船上散落的物件汇集在一起,就像是孵卵器中的鸡蛋。”张威说这是沉船的“垃圾场效应”。另一种方法则是靠当地渔民指路,“沉船大多会形成巨大的珊瑚礁,珊瑚迅速生长,一方面使得船体木材免受船蛆蛀蚀,另一方面也吸引一类海洋生物聚居。渔民跟着这些鱼走,经常就会找到沉船地点”。

“即便如此,也只能有一个大致方位。”张威说打捞沉船“其实也就是大海捞针”,“无论考古者还是探宝者,哪怕有再先进的装备,运气都是重要的。”他告诉记者,国外许多给寻宝者带来惊喜的沉船发现往往都是一些偶然事件。

“南海一号”同样是个意外。3月27日,记者费尽周折,终于在广州救捞局找到了沉船最初的“身世档案”:“1987年,英国海洋探测公司在荷兰图书馆和航海图书馆中,查到名为‘YHRHYNSBURG’的一条古沉船,资料显示,该船属东印度公司,长42米,载白银6箱,细锭385.5吨。当年8月份,中国救捞总公司决定和英国海洋探测公司合作打捞这艘外国沉船,由下属广州救捞局具体承接这一业务。尽管英方人员画出了细致的沉船地点,这条东印度公司沉船并未找到,而水下作业人员却意外发现了另一条古代沉船,并当即打捞出水一批珍贵文物,计有瓷器、铜器、锡器、镀金器、铁器共247件,以中国生产的瓷器为主。”据救捞局的记录描述,沉船地点附近有许多大大小小的岛礁,是一个不错的避风港口,“南海一号”很可能在遇上恶劣天气试图停泊时触礁而沉。

遗憾的是,“南海一号”沉睡千年后的第一次面世就险些被毁。参与1987年打捞的广州救捞局救捞总监黄景回忆说,“当时英国公司为了节省成本,缩短工期,采用了最简陋的打捞方法。一条2000吨的驳船,一架100吨的吊机,发现海下可疑物体后,就把1吨多重的抓斗放到海里去抓。东西抓上来之后,除了部分金属器件完整,几百件的瓷器一下子都烂成了碎片。”黄景当年刚30出头,那些个瞬间浮出水面的罕见古玩让他至今仍清晰地记得打捞场景的所有细节。他说,“看到了意外之财,英国人也很兴奋,加上他们要找的船没有找到,就以继续勘查为由让我们接着捞。当时我想再这么干下去,瓷器一件都留不下来,那真是太可惜了。我就和几个伙伴们商量,东西弄上来,我们慢慢干,用水慢慢冲。那次合作双方很不愉快,但‘南海一号’终于保了下来。”

张威和他的队员最近一次下水是在今年3月1日。这是一次局部性的试捞。“就在那个地方,我已经下去过30多次了。”张威指着远处的海面告诉记者,这次短时间水下搜寻,张威透过磁力仪发现沉船附近的一处珊瑚下有一些突起的东西,他用气枪清除珊瑚和泥沙,松开木块和木栓,发现了一个金属杯、一个划花碗、一个葫芦形瓶、两个绿釉陶和几个小的印花皿。队员们在水下用硫酸纸画下文物位置——所有步骤都小心翼翼。张威说:“沉船上的任何一点蛛丝马迹都将决定我们能在多大程度上还原历史原貌。”

海底沉睡千年的文物无疑是巨大的宝藏

3月28日夜晚,岛上又刮起了五六级大风。让人期待的打捞被有点反常的天气一再拖延。这倒让记者有机会见到了先期出水的几批瓷器——它们果然美轮美奂。张威说,这些器皿经确认来自宋元时期的四个窑系:一是景德镇窑系的影青瓷,二是福建德化窑系的印白瓷,三是福建建窑系的黑釉瓷,四是浙江龙泉窑系的青瓷。“沉船所在位置是中国帆船进行欧洲贸易的传统航线,而‘南海一号’沉船里面又至少同时出现了江西、福建、浙江三个省区、四个窑系的瓷器,我们基本上可以大致判断这条船是从宁波或者泉州港始发的。”中国古陶瓷研究会会长、厦门大学人类学系主任叶文程说,“广州在当时也同样盛产青白瓷,船在广东海域沉没,到目前为止却没有发现广东的瓷器,应该说这对丝绸之路‘广州始发’之说是不太有利的证据。”

“不过,沉船更多细节在进一步深入勘察而水落石出之前,一切尚未到盖棺定论的时候。”水下考古队队员、阳江博物馆馆长张万星告诉记者,在“南海一号”整体打捞之后,瓷器码放的方式,不同瓷器撂置的先后顺序会清楚地再现沉船当年所先后经过的口岸,“每次下水,我总是很兴奋。因为你会感觉到是你正在逐渐拼凑、寻找历史的版块,不断地接近真相。”

财富争夺的故事

“200年前的订货今天到港。”16年前,围绕一只南海中国古沉船的拍卖在全球招徕买主。这批被称为“200年前”的订货是一船货色齐全的清代青花瓷。“无法确定这是不是南海沉船的第一次被盗,但它确实引起了国内考古界人士对这一领域的重视。”据张威介绍,英国职业海上盗宝人哈彻1985年在南中国海打捞出1752年沉没的装满250000件中国古瓷和金银物品的一艘商船,在公海藏匿一年之后,按国际公约“无人认领的沉船允许拍卖”规定交由嘉士德拍卖行在阿姆斯特丹拍卖。

当国内两名考古专家看到荷兰嘉士德拍卖行寄到中国的关于这只沉船物品的拍品手册时,阿姆斯特丹早已经成为全球豪商富贾云集之地。耿宝昌是当时前往荷兰的两名考古专家之一。今年81岁已经满头银发、原故宫博物院研究员、陶瓷专家耿宝昌曾与哈彻有过两次交谈,对这个“海盗式”的传奇人物留下了深刻印象:“迈克尔·哈彻黄头发,赤红脸,长得五大三粗”,“但说到南海的沉船分布情况,他显然比我们自己还要熟悉”。

“那次拍卖的瓷器都是民窑的精品,因为当时故宫藏品都是皇家官窑,所以文物局决定自己买一点回来充实展览阵容,就派冯先铭先生和我两个人去。给我们俩人3万美元,规定的原则是可以在标价之上加3倍。”耿宝昌回忆说,“我们住在海牙的使馆,距离阿姆斯特丹有两小时车程,拍卖前,嘉士德拍卖行组织预展,我们可能是第一次光顾商业拍卖的中国官方人员,拍卖行的人非常兴奋,带我们把展厅逛了个遍。在两层楼的展室里,到处都摆满了,主要是日用瓷,1730年到1760年的东西。当然也有点新鲜的,一共15万件,瓷器保存都很完好。据哈彻介绍,沉船中瓷器是包裹在茶叶和绿豆当中的,经海水一泡,瓷器都被结实地固定了。拍品中有125块金锭,其实就是俗称‘南京鞋’的金条。听说他们在印尼领海被海盗分了一部分,由于东西太多,所以没办法一件一件拍,他们把这些按类别10个甚至几十个分成组编号。”

这样大批量处理中国文物的场面,耿宝昌也是第一回见,他说,拍卖是在希尔顿饭店进行的,跟大型剧场一样的拍卖厅人山人海,座无虚席,过道、地毯上,直到大门外都是来自世界各地的人。而3万美元的资金在这样大规模的国际性文物买卖中看上去毫无竞争力。“虽然拍卖行给了我们特别优惠-1号牌,但一拍,多数拍品的售价都在预估的10倍左右,我们竟没有得到一次举牌的机会,愣是看了3天。我们走到街上,人家都在问:‘你们没到拍卖场看吗?拍卖中国瓷器,瞧那些疯子。’3万美元最后分文未动带回了北京。”耿接着说,他们回国后没几天,国家科委科技促进发展研究中心就与国家文物局联合召开了由故宫博物院、中国社会科学院考古研究所、中国历史博物馆、北京大学、广州市博物馆以及国家海洋局、交通部救捞局、外交部条法司、海军司令部等单位高层人士参加的座谈会,研讨在国内开展水下考古的筹备工作,“‘南海一号’被看成一个开始”。

张威告诉记者,在阿姆斯特丹拍卖的这艘沉船上所有文物最终的交易总额高达3700万荷兰盾(约2000万美元),而“十几年后,对另一只中国古沉船‘泰星号’的拍卖,哈彻又刷新了自己的纪录”。

不光哈彻一个人在计算着这笔庞大而直观的财富。据国家博物馆水下考古中心有关人士透露,在“南海一号”发现的将近20年内,与官方文物部门和水下考古队商谈过合作开发“南海一号”或者其他南海沉船的国家、国际商业打捞机构或者个人打捞团队就不下10个。

从1998年至2001年,奥德赛海洋勘探公司负责在直布罗陀附近的海床上调查搜寻拥有300年历史的沉船残骸——英国皇家海军舰艇“苏塞克斯号”

1989年中日联合打捞“南海一号”的合作持续了5天。对这一段历史,张威说:“与南中国海海域的多数国家如印尼、菲律宾、越南、马来西亚相比,日本有雄厚的企业赞助资金和成熟的打捞技术,但苦于领海的沉船资源有限,他们往往积极地与周边国家寻求合作。”“第一天开工就不顺利,因为与发现的时候比,沉船又经过了两年淤泥沉淀,必须重新扫描,确定准确位置。但是那一天海面风特别大,作业船只每一次抛锚定位都得花上将近两小时。现在想,可能是与当时的定位误差有关。那一次我们其实并没有找到船的主体位置,只是擦了个边,打捞上来的少量瓷器样本让日方看上去很失望。”日本水下考古所见无大利可图,原本双方约定第二年5月份进行的第二次试捞也就不了了之。

据参加中日联合打捞的水下考古队员林果介绍,那次对“南海一号”的试捞使用了日方提供的美国EGG公司80年代的新产品——SMS-960型海底扫描系统,这种用计算机处理海底声学信息的旁侧声纳系统探测沉船时可以达到对扫测区的100%的覆盖。但为什么仍会一无所获?对记者的疑问,张威笑着说这实在“不足为奇”,“一方面,这样的机器还远不够精确。”另一方面,“沉船和散布在它周围的古文物大概是一个以半英里为半径的圆周,这个范围实在是太大了。在岸上,你走一圈都要花上老半天,更不用说在深海之中,漆黑一片,所有的工作得凭经验和感觉。”“真是失之毫厘,谬之千里的差使”。

张威说,海洋打捞的风险是陆上考古无法比拟的,风暴、暗流、鲨鱼和各种难以预见的危机,走运的哈彻尽管屡屡盗宝得手却也无法始终免遭不幸,“1996年,哈彻和他的打捞船‘澳洲海涛’号在泰国附近的公海打捞一艘古沉船,一个月后,当船员终于从海底古船上将大堆的古陶打捞出水时,海面上突然出现了泰国海盗,双方交涉数日相持不下,几名船员被打伤,海盗船把‘澳洲海涛’团团围住。最后,价值数百万美元的古董被全部掳走,哈彻每天超过一万美元的打捞成本也都打了水漂。”

打捞“南海一号”要花多少钱?

聊到类似“南海一号”这样一只古沉船的打捞成本,张威说大概要“十倍”、“二十倍”于田野考古,然后想了想又否定了自己的这两种说法。“从经费成本上来说,水下考古是个‘无底洞’。因为它要求‘深’、更‘深’;‘准’、更准。美国‘海鹰深海技术公司’首席执行官约翰·劳伦斯有句名言:‘你想在大西洋底找一个丢失的足球,只要拿足够的钱我就可以替你找到’。”“陆地墓葬挖掘只是一个科学方法,而水下考古则要借助自然科学,它需要太多尖端科技的助力。1985年,赫赫有名的‘中美洲’沉船打捞两年内花去了1200万美元。”“而这个数字是一个商业打捞机构为了实现最大利润而付出的成本。”张提醒记者。

瓷碗上的印迹如今清晰可见

记者从上海救捞局了解到,1977年交通部曾经组织过一次对一艘日本近代沉船“阿波丸”号的大规模打捞工程,交通部指示上海救捞局编制一份该工程民用部分(军费开支除外)的经费预算,结果工程前期开支预算就高达1.2亿元。

中国考古学会理事长徐苹芳对记者说,在科学家眼中,深海沉船打捞的复杂性不亚于探测外太空。“美国用8年时间,动员40万人,耗用了1000亿美元的经费,才让阿姆斯特朗登上月球。严格来说,深海探测成本不会比这少多少,所以人们一般认为除非政府竭尽全力,不计成本,否则难望成功。”“水下10米就是一个大气压,因此所有深海设备对材料都有起码的抗压要求。”徐告诉记者,被称为“水下机器人”的深潜器分“无人型”和“载人型”,都能承受3000个以上的大气压,而它们每一台的造价就超过1000万美元。

“地磁仪是水下作业的必备仪器,它可以通过金属物体对地球磁场的干扰发现火炮、锚、螺旋桨等沉船的标志物,它的灵敏度极高,能够发现掩埋在沙层下面的小物体。现在一个基本地磁仪需要16000美元,不过价格已经只有10年前的1/3。”“另外,大面积深水探测必须使用侧面扫描声纳,考古人员必须借助它去发现海底沙滩伸出的物体,如桅杆或船体等东西。新型的‘声纳遥感水下探测仪’测位更准确,每天可以扫描100平方英里的海域,发现到海平面下2000米的小物体如油鼓等,并且它的探测结果可以直接通过线缆输入到打捞主船的船载计算机系统中,计算机能照全球定位系统迅速找到沉船的准确定位,避免费时费力的传统浮标定位法。这样的机器每台售价从10万美元到300万美元不等,我们国家的水下考古队目前只装备了最便宜的一种。”

而每个水下考古人员最普通的潜水装备与地面考古设备相比也都是奢侈品。张威对集结在海陵岛的“南海一号”打捞小组的装备进行了一番详解:“水吸收人体热量的速度十分惊人,水下装备必须具备保暖功能。我们一般使用湿式和干式两种潜水服,‘湿式’是指它能让一薄层水流进来紧贴着潜水员的皮肤,并很快使潜水员的身子暖和起来,成为一层很好的绝缘层。‘干式’的把潜水员的手腕、脚脖、脸部箍紧,一点水也透不进来,在水下长时间工作或在很冷的水中工作时比较理想。最普通的这两种潜水服通常都在3000元以上。一个军用气瓶最便宜的也要5000元才能买到,我们队员用的水下呼吸器是7800元,但并不是很好的产品,它的呼吸阻力仍然感觉很大,进口的高档呼吸器要贵上10倍。潜水装备上还有一个很重要的小东西,就是潜水电脑,我们把它戴在手腕上,看起来像一只大的军用表,它可以显示水温、你的体温,同时可以控制你在水下停留的时间,它要15000元。”“这一套下来,我们最起码的工作服就需要3万元以上,一个队最简单的装备齐了得100万元左右。”

最主要的开支是在打捞开始之后。张威介绍,所有的工作船只都是借用,每条船每天的租金就是3000元。很多时候人算不如天算,每一次确定沉船地点就要耗时几百个工作时。遇上海流急泥沙淤积快的情况,每天都得重新定位,所耗人力物力可以说是“日掷千金”。因为代价高昂,张威说工作时一切都得精打细算,“设计水下遥控机器工作系统的首要规则是:如果可能,一切工作尽量在海面上处理,再以复合多轴电缆传递指令,因为利用缆绳虽然信息传递迅速准确,便于船上和水下的沟通。但成本实在昂贵,主绳市价每米成本98美元,辅助缆绳每米20美元,光是缆绳成本,就得上百万元。另外,绞车和起重机都得加大,拖吊支撑点也得加强,母船也必须够大,人员必须增加,控制系统也得更加复杂,各项开支也就成倍地增加”。“‘南海一号’之所以十几年一直没有发掘,主要是资金原因。前年试捞,得到了香港水下考古研究探索协会提供的120万港元资金支持,这笔钱不到一个月就用完了。以我们现在的资金,只能省之又省。”

张威说,“更大的成本还是生命安全可能面临的风险。”因为考古队所乘的工作船经常要到离岸100海里以外的地方,“一旦出海,船只和人员都暴露于危险之中”。

张威们的深海之旅

“南海一号”位于水下22.4米深处,已经属深海范围。张威称自己和他的队员们为“鱼人”。张威的潜水纪录是在南海的50米深处停留5分钟,据说他的一个队员曾经潜入过60米的深海。“在水下20米,作业就面临着很多极易致命的威胁,最直接的就是遇到压缩氮的麻醉问题。”张威说,“当一个人潜到20米以下的深度,他将呼进压缩程度越来越高的空气,从而呼进更多的氮。氮会引起大脑麻木或休克,它的许多症状就和过量饮酒表现一样,人开始神志不清,判断力下降。”甚至连海洋动物也不能例外。张威说他在荷兰曾亲眼目睹一名潜水员把呼吸器送给一条鱼,以免鱼儿溺毙,“而沉船打捞是深潜加上细琐的考古,科学技术加上人的判断,它的复杂远远超出你的想象”。

“打捞深海沉船,理论上只要在沉船地点放下蒸气爪钳,夹住残骸用力往水面拉,但这么做,物件很容易破碎,减损它的历史价值。并且浮水过程中,东西也很可能丢失。何况‘南海一号’的残骸结构复杂,难以辨认,文物有时压在船下,也可能埋得更深,这些都是难题。在这几次试掘中,我们试图保持船只和所有物体的原状,毫发无损,并把看到和摸到的所有信息一一记录。”张威说,“要做得精致细腻,像是外科手术。”

大面积搜寻永远是打捞的第一步——张威画的“南海一号”沉船图清晰利落,每格代表两平方海里,上下四方都标出经纬度,方格内标着从0到73的数字,代表沉船和沉船物品落在该格的千分比。其中最有可能落点的方格标的是7.3%。队员根据水下探摸的情况,淘汰形状过长、过短、过圆、过方或者过硬的影像,然后选出“热门排行榜”——接着,进入第二轮打捞。

理想的沉船打捞地点,水下考古队副队长林果认为,应该是在海浪冲不到残骸的地方,在沉船残骸不至于重叠的地方,在海底坚硬、海流缓慢的地方。而相比之下,“南海一号”所处海域的海况要棘手得多。

张威说,“‘南海一号’位于两个河流入海口,周围又有几个大礁石,因此水流特别乱,泥沙容易淤积。沉船被2米到4米厚的淤泥覆盖,我们要用水炮打开一个很深的洞口才能够接近船体。但因为海流速度太快,工作时常会出现这样的情况:我们刚清开一部分,瞬间又被流沙给掩埋了。”“南海这一带海水都很浑浊,能见度一般都在零到几十厘米范围,我们基本上是在浊水环境下工作。”按照张威和同伴们的看法,在深海工作比太空还困难,因为无限广阔的海底,每次完全是一平方码一平方码地摸黑工作。张打了个比方,“就像望远镜发明前的天文学家”。

海底作业

林果回忆他第一次潜入深海接触“南海一号”的经历说,“还是有一丝的恐惧”,“漆黑的水下完全没有方向感,在下潜和上浮的过程中没有踩在地上的踏实,随着压力增大,柔软的海水开始挤压体内充气的空间,肺、体窦、耳腔都开始感觉到压迫,顿时觉得手忙脚乱。水的密度使水流比陆地上的风要更具破坏作用,‘南海一号’附近的水流湍急,很多时候,我们为避免被冲走,要在腰上系上绳子,这样能随时与水面工作人员保持联系。我拉一下绳子表示‘我很好’,拉两下是放绳子,拉三下是出水信号,四下是紧急出水信号。因为每一次下潜只有20分钟左右时间,如果慌乱中潜错了方向,没有到达预定地点,这次下潜就算白搭了。”

事实上,每个工作日其实只有一小时时间。张万星告诉记者,他们每天只能选择在海水平潮的时候下水,这片水域潮差很大,高潮与低潮之间只有大约一个小时的平潮时间——这让水下的工作变得紧张而繁重:“每一次是两到三名考古队员下水,在一个小时里,我们要在水下用不锈钢管或绳搭建‘探方’以建立海底的坐标系统。在探方上每隔20厘米用红色胶布做一个记号,以方便在水下辨识。一个队员负责探摸采样,另一个队员则负责用水下摄像机、防水绘图纸对沉船环境进行测量和记录。”“由于深海中我们的意识都很模糊,注意力很难集中,所以必须在潜水之前就得准确记住所有这些水下作业的行动计划。一旦到了水底,就凭直觉按部就班地干。”

张威说,水下潜伏各种危机,透明的水母从身边掠过,能把脸上齐齐地划一道口子,伤口很快会淤青起来,“海蜇、水母都能释放毒素,我们身着的潜水用具虽然能尽可能地保障生命安全,但也增加了自己的负担,限制了我们在海里身体活动的自由度,很容易受到一些海生物的攻击。”虽然麻烦可以随着潜水员的上浮而消失,但压力骤减也会随时带来危险,“在水下呼吸的压缩空气都被血液吸收,我们必须严格按照海军制定的减压表缓慢上浮。如果速度过快,体内血液中就会形成气泡,会致人死地。如果一个队员出水时由于恐慌而呼吸困难,当他周围空气压力聚然降低时,他体内的空气会急剧膨胀,很可能胀破他的肺而导致死亡。”张威的一次遇险发生在1999年对“南海一号”的一次探摸,“我从一个入口进入‘南海一号’的舱内,几平方米的舱里漆黑一团,大约呆了30分钟,我才发现气瓶的气已经用完了,连忙拉四下绳子。没想到在同伴拉我出水的过程中,绳子被一个礁石给绊住,我只有用潜水刀割断绳子,拉开潜水服上的紧急气囊让自己浮上水面。上岸后整个脸都胀得青紫,马上进减压舱治疗。”

预计,5月份张威们将对“南海一号”进行最后一次探摸,沉船的整体打捞将最终在2004年完成。整个工程预计处理和捞起的泥沙、瓷器及各种文物将超过5000吨。

古沉船的商业和法律之争

1986年7月,伍兹霍尔海洋研究院发布了水下机器人Jason.Jr在13000英尺深的海底探查“泰坦尼克号”残骸

美国佛罗里达的奥德赛海洋勘探公司正在地中海西部寻找300年前沉没于此的英国战舰“剑桥号”。这家打捞公司使用遥控的潜水器在1000至3000英尺深的海底搜寻,并分析收集到的资料以及所有可能指示沉船所在的异常情况。

如果找到了“剑桥号”,奥德赛公司将和英国皇家海军博物馆一同对其展开考古调查。虽然英国政府要等找到沉船才能签打捞合同,但根据事先协议,沉船上发现的具文化意义的物品大部分归英国政府所有,奥德赛公司可获得船上的大部分贸易货物。英国政府还同时享有购买船上所有物品的优先选择权。

这种公私合作打捞沉船的方式并非特例。许多沉船打捞机构一直在致力于一种新型商业体系——商业海洋考古。张威告诉记者:“各国政府正越来越多地与资金雄厚的打捞公司合作,让它们协助支付昂贵的深海探勘和考古费用。海洋考古和打捞所需费用视水深和所用设备类型不同而有高低,最高可达每天5万美元。”

“去年,马来西亚的萨迦地平线公司从越南近海的一艘沉船中打捞出大量的15世纪越南瓷器。越南政府把意义重大的物件拿去放在河内的国家历史博物馆,并另外拿走10%的发现物分送到全国各地的博物馆。萨迦公司得到了其余15万件古物,并把它们送到eBay网上出售。另一个公私合作的例子,古巴政府把在古巴水域搜寻西班牙沉船以及船上可能载有的金银珠宝的权利卖给外国打捞公司,根据协议条款,古巴政府将与这些公司平分打捞所得。到目前为止,已经有来自加拿大、法国、南非、俄罗斯等国的多家打捞公司与古巴政府签订了此类协议。”文物专家许还山对记者说,一般来说,这种合作有两种利润分成方式,“一种是按照沉船所在不同水深按比例分成,另一种是按照打捞出水的货物价值按比例分成。”

许还山告诉记者,尽管许多打捞公司与政府之间存在合作关系,但其他一些在公海寻宝的公司却不受这种关系约束,它们按照“发现者即所有者”(FindersKeepers)的原则行事。“实际上,除了军事沉船通常能得到保护以外,没有法律对公海上的水下遗址提供保护,所以打捞者几乎可以为所欲为。由于科学发掘耗时费力,多数打捞者往往对沉船进行掠夺性和破坏性的发掘。”

联合国教科文组织经过4年磋商于2002年7月完成了一份关于保护水下文化遗产的草约。该组织高级顾问霍顿在接受记者采访时透露:“草约体现了在这个问题上的首次政府间合作,旨在为保护公海及各国领海中的水下遗址(包括沉船)提供一个全面的法律框架。它规定了各国政府在勘查、保护及管理水下文化资源方面的权利和义务。”

记者了解到,根据教科文组织的草约,水下文化遗产是指全部或部分、周期性或长期处于水下超过100年的,具有历史、文化和考古价值的人类活动遗迹。虽然草约不鼓励对水下文化遗产的商业开发,但也对私人开发者的利益作了适当考虑,并认可政府与私营公司合作开发的行为。教科文组织曾经的态度是严格管理公海上的打捞行动,所获物品只能由博物馆保存,绝对禁止出售。“修改后的草约体现了更为务实的精神和更为灵活的态度,因而具有更强的可行性和可操作性。”

水下文化遗产是指全部或部分、周期性或长期处于水下超过100年的,具有历史、文化和考古价值的人类活动遗迹

不过,许还山认为,草约在管辖权问题上还是会有很大争议,“它试图为滨海国家划出一片扩大的文化遗产区。其中规定,滨海国家有权禁止或允许国内或国外船只对距其海岸200海里以内的文化遗产采取行动,而这可能与《联合国海洋法公约》(UNCLoS,以下简称《公约》)发生冲突。《公约》把距海岸12海里以内的海域划为一国领海,24海里之内的海域为邻海,200海里之内的海域为专属经济区。其中也对保护海洋中的历史及文化遗产作了一般性的规定,但并没有明确具体的保护方式,而且把这种权利限制在邻海范围而不是专属经济区范围之内。草约规定了保护水下遗址的具体程序,并把此种权利延伸到专属经济区范围之内。草约的规定被一些国家理解为海洋管辖权的扩大,引起了像美国、俄国及一些西欧国家的不满。这些国家长期主张在公海上实现最大限度的自由,它们恐怕不会痛痛快快地签署草约。而目前70%的海洋寻宝活动都与英美两国有关,如果他们拒绝签字,草约将成一纸空文。”

海洋寻宝者

插图 李钺 象牙黑工作室

南海丝绸之路在唐宋进入空前时期,当时输出的主要货物是陶器和瓷器。从广州、泉州等几个出海港启程,途经西沙群岛,经南海到达波斯湾、红海,航经东南亚、南亚、西亚,远达东非、北非、地中海沿岸。考古者在濒临南海的沙滩地发现了大量用海边珊瑚石制作堆砌的伊斯兰教徒墓葬群。历史不光在南海留下了古人遗体,还包括大量往返于海上丝绸之路不幸沉没的外贸古船。沉船和船上满载的财宝是考古学家和沉船寻宝者们共同感兴趣的。不过寻宝者如今面临了新法律、公约以及来自科学家、史学家和舆论的反对。多数考古人士认为,历史遗迹不论位在何处,都应该供作研究而非出售。而许多个人和商业打捞机构则反驳说,那种野蛮对待沉船的做法已经是过去时,现在他们同样注意保护沉船的考古价值,“每个打捞者都是考古专家”。

水下考古学

“找到沉船之前,你可能会先挖出很多洞。”

——海洋考古学家巴尔托·阿诺

挖掘:沉船位置一旦确认,经过探勘、标记、测绘等等可能经年累月才能完成的工作后,考古学家才能展开挖掘器物的磨人过程,以便在陆上进一步研究它们。这一行的标准工具是吸泥机和空扬机,两者都是用来吸走覆盖在器物上的淤泥和沉积物,以便根据器物实际位置测绘并拍照。最初用于牡蛎养殖场的强力冲水机则作用相反,是以水流把沉积物冲走.但如果使用不当就会造成破坏。如果揭露出来的是细微或脆弱的器物,考古学者就用手清理沉积物。深海沉船需要更高科技的装备:小型潜水艇和无人水下潜航器(ROV),使现代挖掘工作几乎不受人类潜水能力的局限。到了最后阶段,潜水员利用袋子、网子、绳索、锯子和充满空气的浮筒将古物送到海面,再由船员或起重机拉到船上。

保存:海浪、海洋生物和盐分都会侵害沉船。就像长久埋藏在墓中的木乃伊一样,船上遗留物一接触到空气之后,就会开始腐化。让器物保持潮湿是第一道防线。接下来,一旦到了保存工作室,这些物件就会被放入能减缓侵蚀的化学溶剂内,以保持稳定。有些团块里可能有金属器物,考古学家借由X光导引,将每件物品外的积垢慢慢削磨开来。电解清洗法是以电流控制的缓慢化学反应,可以去除具腐蚀性的氯化物。将清洗过的金属物品浸泡在蜡内,可以将它们密封起来,停止氧化作用。至于木制器物,则浸泡在化学物中长达数年,以防止腐蚀并保存物件的原形。其他如纺织品或玻璃等材料,则需要以不同的程序清洗和保存。如果没有经过处理或是草草完工,那么大多数的器物最后终将化为尘埃。

乔治·拜斯(1932~)

“被称为水下考古之父”。他的考古事业始于陆上,但后来开创了航海考古学,自己研发出新的水底考古技术,并挖掘出青铜器时代沉船。1988年他在土耳其外海一艘3400年前沉没的木船残骸中,取出大量古物后,以此为实证著有《水下考古学》一书。“既然我们不允许人们挖掘墓葬以出售其中珠宝。”他说,“为什么要准许人们为牟利而拆毁海床上的历史沉船呢。”

迈克尔·哈彻(1942~)

哈彻(Michael Hatcher)早前是一家英国打捞公司的雇员,在一次毫无收获的航行后,幸运之神突然降临到他的头上。1984年在南中国海,他无意中发现了一艘沉船,结果共打捞出中国明清时期的各种瓷器25000件,发了一笔横财,从此开始了他的专业捞宝事业。先后在南海盗捞中国古沉船三只并且屡屡得手。

汤米·汤普森(1952~)

美国人。1986年打捞沉没130年的“中美洲”号的灵魂人物。沉船的成功打捞让他从一个普通工程师成为亿万富翁。而对汤米来说,耗资1200多万美元的巨大打捞工程最大的困难是如何获取如此庞大的资金支持,汤米成功地说服五个股东加入了他的计划。在有竞争对手存在的同时,他将打捞沉船的消息一直严密地保留了到150吨黄金水落石出的那一天。

梅尔·费雪(1922~1998)

虽然曾经被官司、债务缠身,并遭受个人损失,费雪在地中海和南中国海等海域坚持了长达20年的寻金路。这位寻宝者将打捞价值千万美元的西班牙沉船“阿图加号”的获利收入私囊,其中包括无数银币、3200颗翡翠和超过10吨的金器,从而达到他个人财富和事业的巅峰。但他在业内却颇受争议,许多人质疑他占有西班牙船的行为,称其为“盗贼”。

黄加进(1956~)

台湾地区古沉船打捞的主张人。陆军军官出身,为了记录50米海深的古沉船,抢时间作业,他不顾潜水专业经验,潜入50米深的海水中40多分钟,结果得了一身潜水病,器官出现过早衰老。黄在台湾极富争议,关键是他对所发现的沉船地点,一直不愿公布,理由是“曝光会带来沉船古物的破坏”。台湾很多人因此认为,黄刻意垄断资源,牟取暴利。台湾主管沉船的教育部门认为,黄加进一直想个人承包沉船挖掘工作,但教育部门基于学术专业立场,不可能与任何个人签约。

鲍伯·巴拉德

激起公众对沉船狂热的是鲍伯·巴拉德(Bob Ballard)发现了“泰坦尼克号”。巴拉德利用高科技探索深海沉船,与工作伙伴潜入1.25万英尺的深海中60小时,拍摄了几千张“泰坦尼克号”的照片,让沉没了半个世纪的记忆又被唤醒。鲍伯也成为这一领域的先锋人物。“我们探索的动机不改变。”他说,“昔日被称为考古的行为,现在可能叫做非法掠夺”,“借助科技,我们能够直接在器物沉落的地点发掘,保存并参观他们。”

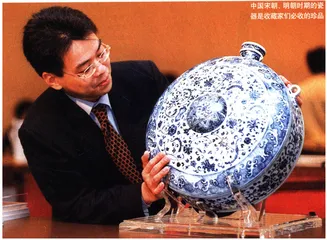

中国宋朝、明朝时期的瓷器是收藏家们必收的珍品

海上陶瓷之路

远航贸易

“昔日景德镇只有300座窑,而现在已达到3000座,到了夜晚,它好像火焰包着的一座巨城,也像一座有许多烟囱的大火炉。”

法国传教士殷红绪在康熙51年(公元1712年)9月1日在饶州发出的一封信中说。景德镇作为瓷都的兴起,正是中国远洋陶瓷贸易的一个见证,清初的沈怀清说:“昌南镇陶器行于九域,施及外洋,事陶之人动以数万计。”

今年81岁的陶瓷专家耿宝昌介绍,“海上陶瓷之路”的概念是日本学者三上次男提出的,他作为第一代研究者小山富士夫的学生走访了海上之路的57个国家。对此,耿颇有感慨地说:“我们在外销瓷的相关研究方面做的工作也落后了。”

“中国的海上贸易从汉代就已经开始,到唐代,瓷器逐渐代替了丝绸成为最重要的商品,中国的称呼由‘丝国’变成了‘瓷国’。”马文宽多年研究“海上陶瓷之路”,根据他的判断,“‘海上陶瓷之路’正式形成于唐代中晚期,其范围逐渐远远超过了丝绸之路。”

他具体介绍了海上航路的演变过程。

汉代的海上线路比较单一,据《汉书·地理志》记载,汉武帝时我国船只带着黄金、丝绸等物从雷州半岛出发,经越南、泰国、马来西亚、缅甸远航到印度东南海岸的黄支国(今康契普拉姆),然后经斯里兰卡而还。运到印度的货物再经红海运到罗马帝国。“到8世纪末,广州到波斯湾航线正式形成。”具体航线是从广州出发经马六甲海峡进入印度洋到斯里兰卡,绕印度半岛到印度西海岸的奎隆,经巴基斯坦和伊朗海岸进入波斯湾,在巴士拉上岸后再陆行至巴格达,如继续西行,经苏伊土地峡可达阿拉伯帝国。宋元时期,埃及逐渐强大而成为伊斯兰世界的核心,开罗代替了巴格达的历史地位。于是,中非航线正式形成,主要有两条,一是从广州或泉州出发经马六甲海峡到马尔代夫群岛,然后西行横渡印度洋至索马里的摩加迪沙,再沿东非海岸南下至莫桑比克的克利马内,已接近好望角;另一条是从泉州或广州出发经马六甲海峡后到印度西海岸的奎隆,再西行至亚丁,经曼德海峡进入红海到苏丹,卸货后陆运到尼罗河畔,再顺流而下至开罗和亚历山大。“这条航线在郑和下西洋时期达到了高峰。”

欧洲航线随着葡萄牙、西班牙殖民势力的扩张而形成。达·伽马发现新航陆后,16世纪初,中欧航线形成,葡萄牙人在中国人和阿拉伯人开辟的好望角以东航线的基础上,开辟了好望角以西的航线。到欧洲的另外一条航线为西班牙人占据,“当时,美洲作为新大陆被发现后,西班牙人捷足先登,迅速完成了在美洲的殖民扩张,1571年占领了菲律宾的马尼拉”。经美洲到欧洲的航线也开始形成。至此,“完成了中国货物到达世界各地的航线体系”。

财富之船

罗马博物学家普林尼在《自然史》中令人颇为震惊地记载道:“最低估计,印度、中国和阿拉伯半岛每年从我们帝国取走1亿赛斯透司(约等于百万英镑),这就是我国男子和妇女为奢侈品付出的代价。”其中,来自中国的货物占有相当的比例,同时也创造了很高的利润,《后汉书·西域传》写道:大秦国“与安息、天竺交市于海中,利有十倍”。

马文宽强调说:“到唐代,海上陶瓷贸易异常发达。因为欧洲人经过多年探索,于1709年才在德国烧制了欧洲第一件硬胎瓷器,并在1710年在迈森创建了欧洲第一家瓷厂。此前中国瓷器一直是最畅销的奢侈品。”

海上陶瓷贸易的发展直接与造船、航海等相关技术产生了互动,“唐代造船术在当时国际上处于领先地位”。据文献记载:“船深阔各数十丈,商人分占贮货,人得数尺许,下以贮物,夜窝其上,货多陶器,大小相套,无少隙也。”

“每一艘船带来的都是花花的白银,”马文宽肯定地说,“18世纪的100年中,可能有近1亿件中国瓷器运往欧洲。”他解释说,英国人戈登在《收藏的中国出口瓷》中估计,18世纪一百年间,至少有6000万件以上的中国瓷器运往欧洲。而另外一种说法是罗斯在《瑞典东印度公司进口的中国瓷器》中估计,瑞典东印度公司成立较晚(1731~1806),在他最兴隆的20年间,估计进口中国瓷器约1100万件,平均每年55万件,而瑞典进口相对英、荷等国要少得多。

“中国之船”是拉丁美洲各国对从马尼拉驶来的大帆船的亲切称呼,当时,西班牙在掠夺美洲各国金、银、铜等矿藏的同时,规定殖民地居民是不准从事制造的,餐具、各种工具等都必须购买。而这些供应基本依赖于从马尼拉运来的中国货物,维·罗·加亚在《马尼拉帆船》中描述:“货物包括吃的、穿的、用的必需品,以及奢侈品、装饰观赏游戏货品、火炮、火药、金属材料,甚至家畜、家禽。特别是华贵的丝绸、瓷器、珠宝和漆器,运到马尼拉几乎是成批销售,有马尼拉大帆船运到墨西哥。有些珍贵的物品再转运到西班牙本土。”

从泉州、漳州、厦门前往马尼拉的中国商船越来越多,从1582~1680年间,“每年约有30到50艘中国商船来到马尼拉”。每艘中国商船的货物量没有找到相关的记载,但从马文宽考证的一份材料中也可以看出大概,材料表明,1739和1740年有四艘西班牙货船从厦门和澳门抵马尼拉,第一艘装有150只粗瓷杯,96000只粗瓷盘,35600只大瓷盘,第二艘装有97500只中等粗瓷杯,34150只大瓷盘,140只粗瓷杯,第四艘装有10箱细瓷器,这些大都运往了墨西哥。

财富之船到底带来了多少财富,精确的统计数字即便是研究者也很难考证,一种估计是:“在1665~1820年间,墨西哥向马尼拉输送了白银4亿比索,绝大部分流入了中国。”1比索重7钱2分(16两/斤制),清末民初时所铸银元即按1比索的重量铸成。另有人估计,从1571~1664年,“经由菲律宾流入中国的美洲白银可能在6000万比索以上”。

深海打捞是一个受经费成本、气候条件、技术装备等诸多因素影响的庞大工程

今天的机会

对于近几年从沉船中打捞出来的瓷器,著名文物收藏家马未都和许多文物专家的观点比较一致,“没有什么值钱的,有的甚至比新瓷器还便宜”。据他了解,哈彻的几次拍卖虽然引起了很大轰动,但真正专业搞收藏的人却很少问津,都是一些普通人当玩艺购买,最便宜的一件也就几美元。在荷兰一个朋友家,他看到主人花200美元买来的一个中国清代的青花罐子,罐口被海贝封住了,一摇晃里面咣啷咣啷响,主人的说法是,“买的时候主要是好玩,挺有意思”。

按照马未都的介绍,作为投资收藏,古代陶瓷收藏的重点主要是宋元明清时期。有些远古的、太老的东西,虽然有学术价值,但是市场流通面比较窄。康熙、雍正、乾隆这三个朝代的官窑是目前收藏界最抢手的,也是最时髦的,价值也高。其次是清代陶瓷名家的作品,因为他们的作品散落在民间的比较少。再次是“珠山八友”的作品,他们是民国时期的一批绘瓷名家,不但本身具有良好的绘画功底,而且善于吟诗作赋和书法,虽然统称八友,但是前后共有10位人士。他们是非常有代表性的艺术陶瓷创作的集体,在陶瓷近代史上影响非常大,所以收藏“珠山八友”的作品回报是非常高的。

尽管如此,马未都还是认为:“古代沉船其实给了我们今天一个机会。”他强调的是沉船中瓷器数量的巨大,“如果能够拍卖,会被大量的中国人在文化消费的同时作为投资收藏,进而也提高了全民的文物保护意识。”

(注:此文采访完成后,因伊拉克战争爆发加上“非典”变成压倒一切的事件,故一直不能作为封面故事发表,拖至今天,新闻性已经减弱,仍以特别报道形式发出,特请读者鉴谅)