北京奥运会主体育馆的设计解读

作者:方振宁

前所未有的试验场

荷兰建筑师雷姆·库哈斯拿下北京中央电视台新址大厦(CCTV)的国际竞标之后,瑞士建筑师赫尔佐格和德穆隆(Jacques Herzog &Pierre de Meuron)设计的北京奥运会主体育馆方案也受到肯定。这些重大的国家建设项目,先后被欧洲建筑师拿走,首先受到冲击的是中国自己的建筑师们。有人担心,说中国现在已经成为外国建筑师的试验场,准确的说,最终将会有世界建筑史上有代表性的作品留在中国,这是中国建筑史上前所未有的时期。

中瑞设计联合体,即由世界著名建筑师赫尔佐格和德穆隆为设计联合体总建筑师的“鸟巢”方案,在由5个国家13名建筑师和专家组成的竞赛评审委员会上,以压倒多数票被推选为重点推荐实施方案。作为这个设计联合体艺术顾问的艾未未,听到这一消息之后并没有显示出特别的兴奋,作为竞标虽然存在着无法掌握的变数,但是赫尔佐格和德穆隆在世界建筑界的顶级水准是众所周知的。

人文建筑

如果说这个方案刷新了现在所有的体育场建筑设计,那是它在人文关照和让体育再次回到竞赛的起点,即最大限度地在观众和运动员产生互动方面做了前所未有的尝试。建筑师本人强调:“我们不希望建筑很做作的形式,或者很夸张的结构以及明显的方向感,现在建筑方案呈现出来的整个结构是匀质的,看台的形状也是连续而均匀的环形,这使得人们的注意力集中在场内的观众和场上的赛事。看台上跃动的观众和如此匀质的建筑空间,一起激发场内运动员的最高竞技状态,建筑和观众、运动员产生互动,这种体育建筑的造型理念,正是最为理想的运动场。”

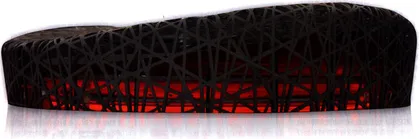

国家体育馆夜景

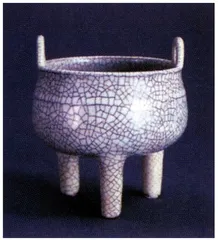

宋代冰裂纹哥窑鼎

“外观即结构”

赫尔佐格和德穆隆以设计让人震撼的外观而在建筑界闻名,这次他们强调“外观即结构”,将建筑表层和结构融为一体的手法也是首次。我们看到那些似乎杂乱无章的结构,实际上主要受力体系的主结构非常清晰合理。建筑外围护材料选择巧妙,由此形成的漫射光可解决场内草坪的维护问题,通透的围护结构设计是非常典型地借鉴了中国南方园林中花窗的手法——有隔墙而不隔空间,让室内和室外有一种自然的流通。北方的天空多灰色,因此建筑外观的银灰色和北京的气候相协调,而透过镂空的外壁,可以看到红色的室内设施,有着强烈的官能刺激。

大型体育场的屋顶将使用半透明的材料,光线通过漫反射柔和地透进比赛场,因此解决了以往那种传统的体育场由于非常强烈的光影带来的负面影响。这是作品中最具有魅力的地方,即运用普通的材料处理光和空间的关系。

此外,由于外壁是镂空的交织结构,人进入体育馆之后,整个交通的组织是沿着建筑的立面走,人们可以从立面上看到很多人的活动,这在非常注重建筑表层处理的赫尔佐格和德穆隆来说,是一个重要的突破,将那些行走的人群,点缀在建筑的立面上,从而把人也编织到建筑风景之中去。

“比起建筑我们更喜欢艺术”

赫尔佐格直率地表达过他喜欢与艺术家合作。托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)就是赫尔佐格和德穆隆特别邀请拍摄“竣工照”的德国大牌摄影艺术家。赫尔佐格和德穆隆在1978年有机会与德国艺术巨匠波依斯一起工作,深受约瑟夫·波依斯的影响。美国波普艺术家安迪·沃霍尔让赫尔佐格和德穆隆懂得了重复的价值,即重复能够把平凡的东西转化为新的东西。在谈到建筑与美术的关系时,他承认,建筑和设计不管怎么说总要考虑流行,而美术则表现活的世界和根本的问题,所以赫尔佐格直率地说:“比起建筑我们更喜欢艺术。”

在这次竞标中,有一件引起中国建筑界注目的事情,就是赫尔佐格和德穆隆请中国艺术家艾未未做艺术顾问,通过他们之间频繁的信件来往,可以了解到一些鲜为人知的经过。崔凯认为:“艾未未起了很大的作用,他为那些关键性的部分发表了很重要的意见,甚至对里边一些具体的做法,比如说开启屋盖衔接对口的地方,原来是直线的,后来把它改成有些像中国阴阳太极图案的微微的曲线表现。以及建筑外观上比较柔的曲线处理,艾未未的意见受到采纳。他从艺术家特有的视角对很多理念的东西做了很好的解释。”

与中国文化的关联

我们在这座巨大的“鸟巢”体育建筑上,可以找到那些和中国传统文化有着千丝万缕的联系。在距今四千年前的新石器时代彩陶文化中的“舞蹈纹彩陶”和“网形彩纹陶钵”,几乎就是一个微缩体育馆,因此赫尔佐格和德穆隆的“鸟巢”建筑是一种非常原始的造型观念,从纹样的绘制和器型都让人感觉是一个小容器和小社会,那件“网形彩纹陶钵”的器型和塑造的意境,多么像赫尔佐格和德穆隆设计的“鸟巢”建筑原型。而那镂空通透的外壁又像江南园林中的“冰裂纹花窗”,还有将偶然性出现的冰裂纹固定为新美学的“冰裂纹哥窑鼎”,以及民间缠线之美,手艺人手下的杰作篓筐,让全世界容易辨认的中国红等等,都成为这座巨大建筑中的中国文化遗传基因。

极限风格建筑

1950年出生于瑞士巴塞尔的两位建筑师赫尔佐格和德穆隆像是一对双胞胎,同年、同地、同校、同事业,简历也几乎完全相同,说是幼儿园时代就结了伴。这两位已成为当今极限风格建筑的宠儿,他们俩十年间的工作震惊了迷惘的建筑界。1987~1988年他们最初设计的两层集合住宅(巴塞尔)已可以看出对水平感的追求,以及关注周围生态协调的关系。赫尔佐格和德穆隆承认他们是把家具感觉进行移植。1991~1992年为慕尼黑有30多年现代美术收藏历史的收藏家设计的凯茨画廊,已成为现代建筑中极限风格的里程碑。

另外一件代表作巴塞尔站的信号所,看上去建筑是被一条条铜条捆包起来的变形盒子,这种封闭的设计达到了两种功能,在保护内部电子机器的同时,又完成了视觉极限美的追求。这座建筑的神秘在于,单从外观无法推测内部的构造。此外,伦敦泰德美术馆也是他们的代表作。