天下第一楼的商业考量

作者:三联生活周刊(文 / 孟静)

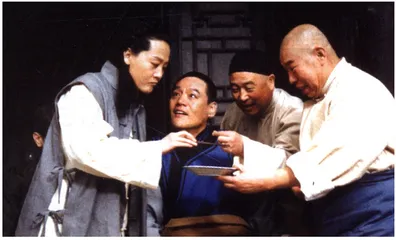

《天下第一楼》剧照

15年对于话剧来说并不是一个很长久的时间,但北京人艺的《天下第一楼》在15年中一排再排,从林连昆到杨立新,再到今天电视剧版的巍子,它的创作者何冀平说:“我写了10个舞台剧,这个本子是最想拍成电视剧的。”

当年的《天下第一楼》的苍凉感曾经让很多人怀疑何冀平的女性身份,在她流着泪为了家庭到了香港之后,很快写出了《新龙门客栈》、《黄飞鸿》这样商业上非常成功的剧本。何冀平告诉记者:“无论制片方给我怎样的一页纸,我都可以写成本子,我写任何戏都要先想到市场,剧本没有观众的欢迎就是失败。”虽然在内地自己想写什么就写什么,到了香港则完全依照制片方给的故事大纲。但她从一开始就重视商业上的考虑,所以为了让香港观众能看懂《天下第一楼》,她把以全聚德为原型的京味话剧台词改成粤语。她举例说,香港观众听不懂“瘦死的骆驼比马大”,我就把这句话改成“阴干的橙子大过桔”,“结账”可以改成“埋单”。何冀平说,《天下第一楼》在台湾、香港的演出反应甚至热烈过北京。

《天下第一楼》改编成电视剧时也不断地在适应观众,导演夏钢是当年话剧版导演夏淳的儿子,他承认这是制片方考虑人选的原因之一,不过他以前拍的《大撒把》、《与往事干杯》都是首先要想到票房,这种商业上的考量使得这部电视剧还没有开拍就卖出了海外版权。

夏钢说:“说教的东西是不能长久的,《天下第一楼》讲的其实是人性与情感。”何冀平也自觉地在剧本中较少地反映社会历史变迁,戏中的台词也不像人艺其他作品有很浓的北京味,虽然它是以地道的北京老字号为原型。何冀平在香港生活了十几年,香港的商业气息很难不影响到她,“香港的生活会有一种潜移默化,我在重写剧本的时候会想到北京人的精神内涵和人际关系,那种客套、谦恭,同时也会和现实结合”。虽然讲的是老北京的背景,但男主角卢孟实是山东人,主要的几个角色是江南人,何冀平认为和北京目前外地人齐聚的现状一样,呈现出的是一种混血文化。

地方色彩浓厚的电视剧一向面临着收视率地域分明的尴尬,所以就有观众对《刘老根》在南方地区的收视率表示怀疑,而《婆婆媳妇小姑》这样的家长里短对广东、上海的观众就比较有吸引力。相比之下,夏钢对京味剧《天下第一楼》的期待却不只是北京地区,他说:“《天下第一楼》在全国绝大部分城市都演出过,有非常深厚的基础,也不能算是纯粹的京味剧。”

比《天下第一楼》更为经典的《雷雨》改编成电视剧,甚至女主角和《天下第一楼》用的都是同一个人——王姬,一个两小时的话剧被抻长到20集,迟缓的节奏令观众焦躁不安,但夏钢不担心《天下第一楼》会重蹈覆辙,他说:“《雷雨》的原剧本只有话剧的长度,而我们的戏是原作者自己重写的。”