为艺术,为时尚

作者:三联生活周刊(文 / 叶滢)

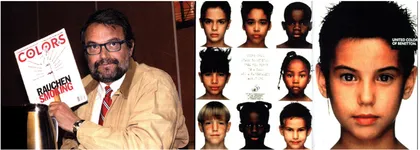

Oliviero Toscani的摄影作品中经常出现不同肤色人种亲密、愉悦的面孔和身体

Toscani创办的《Colors》不仅局限于介绍服装,也经常用摄影的方式展现这个动荡的世界

如果没有Benetton在全世界范围内的店铺海报和平面广告,很难想象作为Oliviero Toscani的摄影作品能如此广泛传播,他的作品常常突破禁忌,引发争议——他的摄影作品中经常出现不同肤色的人种和他们亲密、愉悦的面孔和身体。

1997年,Toscani亲自拍下了500个年轻人的脸;1998年,Benetton目录样本中所有模特都是智障儿,这个样本被称为“太阳花”;1999年,Toscani又把镜头对准了东京原宿街头的青年,因为他们的穿着方式似乎找到了“色彩的真谛”。

Toscani主导的Benetton广告涉及种族、战争、艾滋病、环境保护等等主题,这些广告的影响已经不止在商业领域,它们还经常作为独立的艺术作品参加像威尼斯双年展这样的艺术展览。

除了为Benetton设计广告,Toscani 还创办了Benetton的杂志——《Colors》——它的内容不仅局限于介绍服装,也经常以主题摄影的方式展现这个动荡的世界。他还创办了Fabrica——Fabrica是一个具应用性的创作工作室,中国导演张元也是Fabrica成员,他的电影《回家过年》曾得到Benetton的资助,而张元也曾经在Fabrica研究和学习过,并为Benetton拍摄中国内容的广告。

或许是品牌的标新立异风格,这个色彩鲜艳的意大利便装品牌尤其受到年轻人的欢迎。

2001年阿玛尼的时装走进了纽约古根海姆艺术博物馆

时尚品牌通过资助优秀的艺术家,并让艺术家介入他们的运营活动中或者通过创立基金会、奖励艺术家来让自己的艺术气息更浓,身体力行者不只Benetton。

老牌墨水笔品牌万宝龙设立的“卓越艺术大奖”专门针对中国艺术家而设立,旨在嘉奖不同艺术领域的优秀中国艺术家,“2002万宝龙卓越艺术大奖”颁给了青年电影导演张扬、著名摄影师顾长卫、指挥家余隆和青年小提琴演奏家吕思清。除了连续举办“卓越艺术大奖”之外,万宝龙还计划在2003年将全球惟一旨在鼓励各国艺术赞助人的“万宝龙国际艺术赞助大奖”引入中国。

是为推广品牌,还是为了赞助艺术?我们无法考究这些品牌的诚意,但西方上流阶层赞助艺术的传统由来已久。可以说,没有佛罗伦萨的美第奇家族,意大利文艺复兴的艺术成就不会那么辉煌,而古根海姆女士的慷慨,不仅为今天古根海姆艺术博物馆留下了最有价值的藏品,也帮助不少青年艺术家度过了经济难题。二战之后,贵族的逐渐消逝让艺术的赞助人的角色发生了改变,在商业作为最主流社会影响力的时代,不少大品牌都设立了专门的艺术基金会或者奖项来资助或者奖励艺术家。

时尚不断通过与艺术发生联系来显示自己的创造性,并且其本身也致力于成为一种艺术——时装领域里的设计师们已经跃跃欲试了。

阿玛尼2001年曾经颇费周折地让自己设计的时装在纽约古根海姆艺术博物馆展示。对于阿玛尼,这当然是一项殊荣,这个艺术博物馆的声誉更多来自于其中收藏的自20世纪早期以来纯粹的时尚艺术品,而不是那些高级时装展示——当然阿玛尼先生自己也不得不为古根海姆提供资金支持。

在这个人们对事物的关注程度极其有限的时代,时尚正好是完美的文化形式,说大一些,它还填补了由于对陈旧艺术形式兴趣萎缩而留下的真空。时尚合乎人们贫乏的品位,而对于将时装产业牢牢掌握的那些大公司来说,将时尚推入艺术境界已然成为商业战略的一部分。

在时尚的影响下,艺术的姿态感已经在现实面前不断调整,在北京,著名的云南餐厅“茶马古道”悬挂着方力钧、张小刚这些90年代中国当代艺术中商业价值最高的画家的作品,这个餐馆的老板据说就是画家本人。这个餐厅已经不仅仅是一个时尚的公众场所,也是画家们与公众发生联系的大型展览空间。在时尚活动场所“藏酷”,既有摩托罗拉新款手机的发布会,同时这里也是实验电影的放映场所。

在中央美术学院不远的俱乐部“仁”,对时尚或者艺术采取的也是一视同仁的态度。在3月和4月,这里不仅会举办诗歌朗诵会的场所,也操办着时髦的化装舞会,不久前迪奥的新装发布和英国乐队“莫奇葩”的演出都是在这里进行的。

对于严肃的艺术批评家来说,艺术的时尚化多少有些令人忧虑,“艺术的时尚化会让很多创作者跟风,忘记自己的创作方向”。在80年代曾经影响过中国美术界新潮美术运动的批评家高名潞,对艺术的时尚化和时尚对艺术的渗透持怀疑态度。

新一代的美术评论家皮力却觉得生活方式的变化会让艺术与公众离得更近,这个活跃在社交生活中的展览策划人,对消费主义对艺术的影响并没有更多的忧虑。

“艺术从来没有摆脱意识形态的影响,在中国以前这种意识形态是政治,现在不过换做了商业力量,艺术总会在秩序之外的断层和缝隙中产生。”这是新一代批评家的开放态度。