复制时代的罗丹

作者:邢海洋房地产市场真是好戏连台。4月初在北京的房展会上,除了首次出现美女房模特,罗丹的《思想者》也将展出,据说,展出后还可能永远留在北京。在这之前,《思想者》在国内着实风光了一番,先后在广州、武汉、上海等地充当房模特,有的还选择了定居。真可谓泱泱大国,国力和民众的艺术欣赏力都伴着世界一流的雕塑精品,进行了一场举世瞩目的炫示游行。

这里集中体现了智慧的是我们笑傲艺术品市场的能力:世人皆知的现代雕塑史第一品牌,买下来的费用也不过100万美元,比买回被八国联军劫掠走的圆明园兽头还要便宜。但做起市场宣传,却把所有人对青少年时期的美术教育回忆起来了,影响力该有多大。只不过,房地产项目通常只卖几十、几百个产品,不如牙膏肥皂之类面向大众,其实可以把《思想者》搬到每一个商场、每一座超市去吸引眼球。

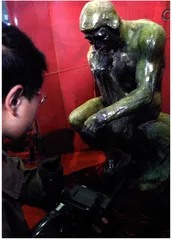

4月3日,《思想者》在北京亮相

雕塑是非常容易微缩而成小工艺品而成为赏玩对象的,尤其放在书价上挤住装不满架的书本,又有艺术情趣又实用,所以国外常见书架上的小《思想者》,价格十几美元到几十美元不等。有一点可以肯定,国际上规定的艺术品版权是50年,罗丹去世已经将近90年,复制、临摹或者微缩都算不上盗版侵权,《思想者》以何种面目出现都应该是合法的。这里就有一个奇怪的事件,《思想者》在广州展出时候,两位艺术家花10万人民币的价钱购买了它现场临摹权。

罗丹的大《思想者》,在他生前曾经翻铸过,这是肯定的,但到了我们这里,甚至连翻铸数量也像数字游戏。有人说只1907年翻铸一个,放在《先贤祠》,有人说6个。美国克里夫兰博物馆有一座,前几年被人用炸弹毁坏,于是有一派意见是,如果再向法国购买一尊,无疑是复制品,放在那里的价值就要打折扣。他们这里用到的是“生前”和“世后”的概念,可见克里夫兰人对艺术品的原创和复制,底线放在了雕塑家是否亲身监制上。上海联洋公司准备购买国内第一座《思想者》的时候,也有人这样疑问:雕塑上连一枚罗丹的指纹都没有,怎么能算得上原创?也有人去查询国际惯例,据说惟一的磨具翻制的前20个作品可视为原创。实际情况却是,罗丹去世后,罗丹博物馆曾翻制过25座,4座在法国,其余美国有9个,日本有4个,德国、丹麦、俄罗斯和瑞典也有。按罗丹博物馆的说法,前25座是没有商业行为的。接着,他们决定再制作25座有商业行为的。这里有个疑问,难道就因为《思想者》是现代雕塑第一品牌,就可以把原创的数字放大到50座?上海这家公司也有趣,购买之前犹豫不决,一定要罗丹博物馆出示证明,证明是原创。博物馆的商业行为,当然会有凭有据,这是顺理成章的。但公众还是没有信心,就去问法国总领事,希望政府担保,因为难于措辞,弄得乘兴而来的总领事也颇为尴尬,说出“真品是不可能的,复制品也是不可能的”这样的话。

官方没有说法,不如去问市场。但因为前25个《思想者》的非盈利性质,转手的很少。只有等后25个陆续转手,价值才能显现出来。但也有可资推断的蛛丝马迹,1998年的一次拍卖会上,一座1920年制作的《思想者》卖出了将近94万美元。另外,近几年拍卖市场上,罗丹生前的80厘米左右的作品,成交价基本上是70万美元。从雕塑质量的价值规律看,从同一石膏模具铸出来的艺术品,越靠后价值越低;而按照艺术品的价值规律,也是同类型作品越多,单件作品的价值相应贬值。过去,罗丹博物馆卖给以色列韩国等的同类型雕塑,价格不过五六十万美元,而现在我们购买价格却涨到百万。凡此种种,都是莫名其妙。

罗丹是最后一位古典主义雕塑家,也是第一位现代意义的雕塑家,他感受到大机器生产的工业文明,开始用独特的观点看待创作。历史上,他是第一个把局部看作完成作品的雕塑家,甚至希望在制作中出一点“事故”。这些使世界上大量流行的“世后”作品能从他那里找到支撑理念,也使企业界有机会借划时代的大艺术家找到了企业精神。如果从这个角度看,本文试图讨论的,诸如原创乃凝聚了艺术家的创造激情,是惟一的,不可复制的观点,在后现代“大量复制”的语境下,是无意义的。连照搬《收租院》都获得国际大奖,搬来几个《思想者》未尝不可。搬得巧名利双收,不巧也没关系,至少为城市增加了一座雕塑。 雕塑思想者思想者雕塑罗丹艺术品