北京路透劫持事件

作者:吴琪(文 / 吴琪)

一位刚刚走出大厦,意欲说明情况的路透社人员被记者层层围住

闻讯而动的记者纷纷赶来

一直坐在墙角的彼得

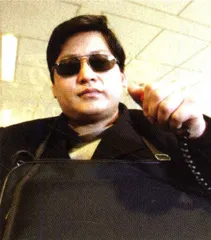

身份不明的劫持者

路透社记者彼得并不掩饰自己对劫持事件的害怕,虽然现在他“不好意思过多描述当时的恐慌”,对一直过得平安顺畅的年轻彼得来说,这是他“一辈子第一次真实地面对死亡威胁”。

彼得在接受记者采访时说:

从去年5月来北京工作开始,我就坐在这个约200平方米的L型办公室最靠近拐弯处的墙角。我觉得这个位置不错,可以很方便地看到办公室全貌。没想到我的座位对我那天的经历有决定性的影响。

3月12日,一个普通的星期三,我和平时一样,10点15分来到办公室。因为中午有一个大的美国公司在谢尔顿饭店开新闻发布会,我特地改变了平时“T-SHIRT AND JEANS”(T恤和牛仔)的打扮,换了一套一个月只会穿几次的西装。

10点20分,我刚刚坐到座位上,外套还没来得及脱下,就听到严厉的喊叫声:“不许动!不许动!”我马上从座位上站起来,往前探身子张望,看到一个男人,戴着黑色墨镜,头挎黑色挎包,身穿黑色夹克,左手捏着一个红色尖头按钮,按钮和挎包间连着一段黑色电线,明明是包里有炸弹的样子。这时两个同事的喊声同时响起,分别是中文和英文:“He has a bomb! Run out!(他有炸弹!快跑!)”“大家快跑!”我下意识地看了看办公桌上妻子和儿子的照片,儿子才16个月。

我拔腿就跑,这才发现自己座位的不利。办公室的20多个人在刹那间分别向L地形的两边出口奔去,可我刚跑出两步,就被窜向角落的“黑衣人”喝住,“你站住!”我跑不掉了,只得坐下来。手开始发抖,手心冒汗。同样被逼在角落的还有两名男记者和三名女翻译。三名女翻译都坐在墙角,没来得及逃脱,两位男记者吉姆和维克多被“黑衣人”从门口逼向墙角。

那人找了一个靠近的位置与我们面对面坐下,吉姆和维克多坐前排,我们几个人坐在后面的座位上。吉姆和维克多一直在和他对话,我想自己是惟一一个坐在电脑前,可以和外界联系的。我马上通过路透社内部的网络向一个在韩国的同事发短信:Man with bomb in office.(办公室里有一个男子带着炸弹。)他立即回复:Really?Shit!(真的吗,糟糕)我又打开一个文件,向新加坡总部发稿,Headline(新闻标题)是:Man claiming to have bumb,enters Reuters Beijing office(一个自称带着炸弹的男子闯进了路透社北京办事处。)

我敲键盘的时候手一直在抖,觉得当时“咔嗒咔嗒”的声音特别响。幸好桌子前面有挡板,他只能看见我的眼睛,不知道我的手在干什么。

总部收到消息后非常吃惊,马上回信确认。总编辑一直在电脑上和我联系,问那个人穿什么衣服,有什么要求,我实时向他汇报情况。一直到一个多小时后“黑衣人”和警察通电话,我才趁空逃了出来。

经历事件最久的吉姆

事后想起那天的情景,路透社记者吉姆会不自觉地把它与在国外遭遇的一次抢劫联系到一起。“那次歹徒亮出了明晃晃的刀子”,而这一次他始终在琢磨对方的包里到底装了什么。不过随着谈话的深入,吉姆对控制局面渐渐有了把握。“他的思维始终比较混乱,有时甚至忘了自己到底要干什么。”

吉姆在接受记者采访时说:

我至今也不明白,那个人怎么会突然站到了办公室门口(进办公室需要经过一道刷卡门)。当时我已经在会客室和他聊了20多分钟,中文秘书刚准备打电话叫大厦保安把他带走。

早上9点50分左右,我在会客室里第一次见到了这个来访者。

他给我的感觉很不客气,看上去30多岁,1.76米的个子,块头很大。一直戴黑墨镜,让人看不到眼神。他说要找记者反应情况,报道他的冤屈。但是谈话进行了两分钟,我就觉得他思维不太正常。

他说话的神态相当激动,句子冗长而混乱,不断重复。一会儿说他父亲是劳模,获得了全国‘五一’劳动奖章;一会儿说他和他父亲脾气都很大,他被送进过精神病院;一会儿说自己有冤屈要伸张,要求记者采访。20分钟后,我20多年的新闻从业经验告诉我,这是一个曾被诊断患有精神分裂症的人,要记者证明他没有精神病。

这显然不是一条新闻线索。我直接回绝了他:“对不起,你说的事我们无法登,因为我没有办法核实。”

这句话猛地惹恼了他,他低下头,眉头皱得很深,气息重重地从鼻孔里出来,不肯再抬头看我。中文秘书进来提醒我下午还有重要会议要准备时,我趁势走进了办公室。但当我再次看到他,他已经从包里拉出电线和按钮闯了进来。

离出口最近的维克多被这人猛地从座位上推开,维克多曾是战地记者,50多岁了,所以脸上并没有太多恐慌。

劫持者把我们逼到墙角后,一时双方都好像有些手足无措,感到突兀。然后维克多最先用英语问道:“你需要我们怎么做?怎样才能让你高兴?”我把这些话翻译给他听。这时大家才慢慢地缓过来,似乎在理解造成这种局面的原因。经过5分钟的沟通,我们决定满足他采访要求,让他平静。

这可能是世上最为特殊的一种采访方式。我们两个记者在炸弹的威胁下对恐吓者进行访谈。又有两名男性摄像记者罗德和张杰加入现场进行拍摄。

10点30分左右,当访谈开始后,节目中的宾主双方一问一答。我一直在掂量:“他到底有没有炸弹?如果有,他为什么不亮出来?”我注意到他的左手始终没有离开捏着的按钮。在节目中,我利用翻译之便,简单地和维克多交换信息。“如果我从前面扑过去,你就从后面按倒他。”但是这个人在访谈中透露的一句话,使现场的气氛又变得滑稽起来,他说:“我也是第一次(做这样的事情),我也紧张。”我差点笑起来,也就是在这时彻底打消了搏斗的想法——他只是想利用我们,并不想直接伤害我们。

从10点半到11点半,访谈持续了近一小时,但是很难从他的话里总结出一个完整的故事。我们得知他是黑龙江省伊春市人,1968年生,曾被诊断患精神分裂症。他对这个诊断非常不满,所以要通过媒体证明他没病。访谈过后,他的神情舒缓了很多。他“潇洒”地告诉大家:“好,你们可以报警了!”警察早在事发后2分钟到达了现场。我们此时更加放松了,问他:“你要我们把警察带进来吗?”“不!我要和他们通电话!”

和警方通电话的大多数时候,他在喋喋不休地说,偶尔沉默几秒钟,听了对方的回答再度暴躁起来。但是过了一会儿,他突然沉默了一段时间,大约有一分多钟,然后对着电话说:“我不知道该叫你叔叔还是大哥,我也不想这样。”

12点多钟,和警方通完电话后,他突然对办公室剩下的人说道:“你们可以走了。”我们还以为自己听错了,微微愣住,然后慢慢地走了出去。

14点20分,警方宣布该男子被成功制服,炸弹是假的。

应急系统的一次快速反应

“盛福大厦事件对我们的应急系统是一次考验,也是一次锻炼。”北京市公安局110指挥中心副主任郑晓非对记者评价说。

据郑晓非介绍,事发当天,110报警台于10点32分接报:“有人要在盛福大厦搞爆炸,他有炸药包。”接警人不敢轻信,马上部署人员进行确认。一面调集离盛福大厦最近的110巡警车直抵现场,一面给盛福大厦的保安部门打电话了解情况。保安部门的答复是:“这人有黑包,拉出了线,还有按钮,现场留滞了几个人。”

于是,110指挥中心立即启动紧急预案。“公安部要求我们5分钟内赶到重大案件的第一现场,巡警车2分钟就到达了。”紧急预案有多种分类,其中“挟持人质、与军警对抗”、“刑事案件爆炸”、“扬言爆炸”等与提供的现场情况相关。预案按照设置在计算机内的流程操作,不同分工同步进行。

到达现场的巡警车实时与指挥中心联系,“这时巡警可以越级上报,我们也越级指挥,使信息传递及时准确。”了解到事态重大后,指挥中心马上立刻向公安局、市政府、公安部等上级部门汇报。

据郑晓非介绍,110指挥中心可以对公安局内各个警种进行调配,市政府则在必要的时候指挥不同行业做应急配合。

110指挥中心随即派出40多人到盛福大厦参与现场指挥和协调。千龙新闻网的现场记者介绍说,11点05分,部分市领导来到现场。11点10分,几部消防车相继到达。随即大厦门口出现了带着霰弹枪的警察。12点,消防指挥车和云梯车也加入了应急队伍。13点15分左右,配备简单手术设备的救护车赶到。13点30分,穿有“排爆”背心字样的警察进入大楼。14点20分,劫持者被成功制服,各路应急队伍陆续撤离。

“这是一次实战磨合训练。”据郑晓非介绍,北京市政府正在筹建可以调动全市不同行业的“紧急报警中心”,“以后城市应急联动系统就更完善了”。

平静的罗德

路透社记者罗德当时可以逃走,但他自愿留了下来,因为“记者的职业惯性让我继续关注这个事件”。罗德在默默地观察对峙者,“他始终没有摆脱自己的双重身份,一方面作为劫持者威胁大家,一方面希望成为采访对象。所以他的举动一直并不坚决。”

罗德在接受记者采访时说:

我认为我没有离开是因为事情发生在办公室,我处在职业状态中。

他把大家逼到墙角后坐了下来,并不是激动地站在我们中间,所以我冥冥中觉得他还不是一个特别疯狂的人。刚开始不知道以什么样的态度和他说话,但开始采访后我渐渐放松了下来。我注意到他并没有针对我们个人发怒,也没有说要炸我们之类的话。在访谈中,他的思路经常被记者控制,问什么答什么。如果他真的决定要引爆,行动应该一环扣一环,但他经常是茫然的。

警察在接警后立即赶到了现场,整个过程中不时有警察探出头和我们作简单的沟通,让人心里比较塌实。劫持者的位置看不到警察,他对整个局面也缺乏判断,所以我知道事情会往一个好的方向发展。谈话快接近尾声的时候,他提到很爱他的妈妈。维克多马上指指身后三位女翻译:“她们也都是妈妈,你可以放了她们吗?”没想到他痛快地挥起空闲的右手,“走吧”。三个女人几乎是迟疑地从座位站起来,然后急速走了出去。

和警察通话后他让我们出来了,自己最终也投降了。

14点40分,我回到了解禁以后的办公室,这里完全安静了下来,我忽然感到空气中有一丝特别的气氛,比刚才还紧张。虽然当时真的没感觉到害怕,但晚上我还是比平时提前很多回了家,我想早点见到妻子和孩子,因为她们知道消息后特别着急。我天天和她们生活在一起,从她们的眼神可以看出来。

第二天,生活又和往常差不多,办公室里也没人主动提及昨天的故事。接下来几天,老是接到朋友的慰问电话,我自己不会主动想这事。但事情的影响不能说就此消失。(注:文中人物均为化名)