当美国摩天楼移民中国

作者:巫昂(文 / 巫昂)

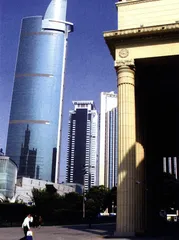

恒隆广场

轮到总部位于纽约的美国KPF建筑设计事务所(Kohn Pederson AssociatesPC)在上海大出风头了,他们设计过浦西最高的恒隆广场,又设计了当下世界最高的环球金融中心。KPF建筑与设计顾问的穆英时是一个上海人,关于美国摩天楼移民中国的话题,他接受了本刊专访。

三联生活周刊:在上海或北京建超高层建筑与在美国的城市(比如纽约)相比,有什么不同?

穆英时:从地质结构上说,纽约特别是曼哈顿非常适合建高层或超高层建筑,它整个是一个岩石结构的岛屿,地基基本上不用挖太深。而上海地质结构比较松散,在沙层上,建高楼必须首先做好地下的防潮防水,技术上要求比较高,当然现在都是没有问题的。至于北京,我觉得它在规范与技术上的水平,又要比上海有5年到10年的差距,这主要因为它是一座文化古城,决策部门一直都比较谨慎。

三联生活周刊:软环境上比较,又如何呢?

穆英时:国外有传统,作为服务业的建筑师,跟出钱的业主与做工程的建筑公司,这三者的法律关系很清楚,三方互为监督。而中国尚无类似的法律程序,比如施工部门盖不出设计部门所想要的效果,而国外要求你施工方严格执行设计意图,除非图纸不明确,有很多灰色区域。除此之外,往往中国的甲方(业主)要求乙方(建筑师)要越快越好,一般设计周期需要6到9个月,他说3个月就好了。

三联生活周刊:中国对摩天楼的规范有什么特色?

穆英时:中国以24层以上为超高层建筑,其实是把各国规范中最保守的结合在一起,比如说要修很宽很大的消防通道,这在美国都是不可思议的,所以在安全性能上应该比美国有更多考虑。“9·11”以后,人们最重视安检,通常一定只能让在这里工作的人进入,他们凭刷卡进入,访客只能让被访者下来接待或者带入。当然,绝对安全的超高层建筑是不存在的,那只能是一个密实的箱子,首先它不能有窗户吧。那样的超高层建筑,发展商一辈子都收不回投资。

三联生活周刊:你们用不用中国本土建筑设计师?

穆英时:有一个公论,中国建筑师渲染图画得很漂亮,造出来却一般。而美国的建筑师可能渲染图很平淡,做出来却十分精致。美国的建筑师通常由一个团队组成,连标志设计都有专门的设计师,字体都要经过统一设计。在分工上,主设计师就是大笔一挥,他一个人管很多项目,他下边有主管设计师,另外还有管杂务的项目经理跟管业务的项目经理。业务上分组通常按照超高层的不同部分分,比如两个人负责幕墙设计,西方针对幕墙有各种玻璃材料,不同的透光率反光率等等,窗棂什么形状,在外边还是里边,造价如何,他们都要一一斟酌。第二组也有两三个人负责核心筒,不单是电梯,还有通风管道,每一层都要有男女厕所、排电间,有防火设施等。就电梯方面,要有客梯跟货梯(也兼为直达地下的消防梯),通常超高层还有一上一下一对儿观光梯。当然,还有其他很多组,在此不一一说明。

三联生活周刊:工程造价估价及质量把关的美国方式是什么样子?

穆英时:美国的工程造价通常有专人负责,他们通称QS,刚做结构的时候就有估价,全程跟踪,做得非常细致。比如钢材料这块,要算结构要用多少,幕墙要用多少,上海现在的钢价是多少,北京的又是多少,每一个方案出来都要报一次,在设计周期内,基本上要报四到五次。做事的人工作很枯燥,但他非常了解行情,比如说这个月钢材降了木材升了,到了招标阶段,QS的作用就很大,他们要一项项地报出细节,不能像国内那么随便地给个大数。

三联生活周刊:您如何看待从为节省地价而修高楼,到为城市的好大喜功而修楼的转变历程?

穆英时:这肯定是一个全球范围的普遍问题,通常说,修50到60层的楼,是最有效率的,除非像芝加哥、纽约和伦敦那种地价奇高的城市。从经济学上讲,超高层是财大气粗经济发展过剩的象征,最高的建筑不管在哪个城市发展,都是那个城市存在经济泡沫的象征。