警察总署三楼的梅格雷探长

作者:王星(文 / 王星)

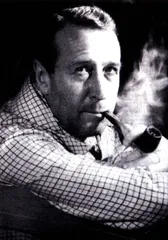

乔治·西默农

西默农被翻译成各种语言版本的作品在列日市展出

以梅格雷探长为主角的侦探小说

巴黎是个善于在一年四季里都把自己塞满旅游者的城市,而旅游者最集中的地点又以巴黎圣母院首当其冲。然而,就在距离巴黎圣母院仅隔一条街的地方,却有处颇“欠缺开发”的“旅游点”——法国警察总署。

跨进门廊,穿过院子,经过负责公寓住房和旅馆的警察大队所在地,直接上三楼,在楼道尽头有间样子普通的办公室。这里就是理应堪与英国伦敦的贝克街221号B同样著名的一处“故居”。贝克街221号B里自然是据说曾经住过歇洛克·福尔摩斯,而法国警察总署三楼的这间办公室则是传说中儒勒·梅格雷探长(Inspector Jules Maigret)的办公地。

可能是毕竟出自一个比利时人笔下的缘故,虽然梅格雷探长是侦探小说世界中惟一一个以法国籍注册的著名侦探(真正法国自造的亚森·罗平更多的是个“盗”),但法国人并不太看重他的声名。但今年多少有些不同,因为正逢梅格雷的创造者乔治·西默农(Georges Simenon)的百年诞辰纪念。

1903年2月13日,西默农出生于比利时法语区的列日(Liege)市。为纪念他的百年诞辰,列日市已经准备在今年举办一系列活动,其中包括一系列展览、戏剧表演、电影节、大型音乐会以及一出名为《西默农和约瑟芬》(Simenon and Josephine)的歌剧。当然,大量再版的西默农著作也是少不了的。毫无疑问,西默农是20世纪挣钱最多的作家之一。在他86年的生命里,共创作了超过200部小说,其中84部为梅格雷探案,136部为其他长篇作品。这些小说在世界各地以超过50种文字出版,印数超过5亿。这其中还不包括他以20多个的笔名发表的难以计数的早期作品和短篇作品。如果他不是在去世前17年就已经宣布“封笔退休”,他能印出的字还会更多。

尽管西默农最为后人所知的作品正是那84部以梅格雷探长为主角的侦探小说,但他本人总是将这些小说贬为自己的二流作品。这种做法经常让后世的西默农研究者颇为尴尬。好在如今的欧美研究者已经开始越来越频繁地把西默农与狄更斯、萨特、加缪以及陀思妥耶夫斯基相提并论,所以梅格雷探长也随之成了可以不只在通俗侦探小说领域中谈论的话题。

梅格雷探长首次登场是在1929年的《拉托维亚人彼得奇案》(The Strange Case of Peter the Letton)中,最后谢幕则是在1972年的《梅格雷与查尔斯先生》(Maigret et Monsieur Charles)里。30年代期间西默农曾连续发表了18部以梅格雷为主角的探案小说,而后突然放弃继续创作这一系列,直至第二次世界大战期间才让梅格雷重现人间,据说是作者当时旅居美国,因怀念早期梅格雷小说中的巴黎景象才重操旧业。

尽管如今在声名上已经可以与福尔摩斯相提并论,但梅格雷几乎不具备任何一种经典大侦探的特征。从他身上看不出什么在体力或脑力上特别的过人之处。他不擅长卖弄谜语式的警句或外文词句(例如典型波洛式的“女人最大的心愿是有人爱”或是“eh bien”),也没有能给人印象深刻的独特个性。他既不是乖僻的单身汉也不是特立独行的奇人,不过是个极其平常的普通人:注重家庭,甚至呆板得有些无聊。他心满意足地娶了一个能把家务照料得井井有条的女人,不会像福尔摩斯那样给后世研究者留下那么多弗洛伊德式解释的发挥空间,也不会像亚森·罗平那样让人操心下一个“罗平女”又该有什么显赫背景。梅格雷的不良嗜好只限于吸烟和喝酒,远没有7%的可卡因那么招摇。当然,后世也有兴趣独到的研究者指出梅格雷对啤酒、葡萄酒与各种烈性酒的消耗略多于常人,其中啤酒与白兰地的消耗量尤其显著(据统计这两种饮料在84部小说中分别在梅格雷嘴边出现了42次与46次),而葡萄酒虽然出现的次数不少,但小说中极少直接点明葡萄酒的品牌。该研究者根据这~统计数字得出的推论是:梅格雷出身贫寒,如今已跻身中产阶层,但偶尔也会对现状有所不满。

对侦探小说而言,梅格雷探案最与众不同之处或许是梅格雷从没有什么成为定规的推理方法,他在小说中所做的不过是尽可能收集与罪案有关的全部细节,然后再由这些细节顺理成章地凸现出案件真相。正如梅格雷探长自己在小说中经常感慨的:“问题不在于有没有神机妙算的本事,干警察这一行,神机妙算是无济于事的;问题也不在于去发现一个逃脱了众人目光的、使人为之震惊的线索或形迹。事情来的虽然突然,可是又十分简单……关键是如何让罪犯自己最后承认:‘事实真相就是这样!'”与被亚森·罗平发挥至近乎极限的化装探险手法相比,梅格雷的调查方法只能算是郁闷:他通常会在咖啡馆里连续十几个小时地观察守候,小说中典型的描写是:“他该喝的都喝了:啤酒,咖啡,苹果酒,维泰尔矿泉水。七八个托盘杂乱地堆在独脚圆桌上,可是他肯定还要喝。”

梅格雷探案中没有机巧的密室机关谋杀,也没有使用高科技手法的高智商罪犯,更不必说日本变格派式的按照歌谣杀人的“抒情手法”。梅格雷探案中的罪犯都不过是些为人类日常情感领域中的某些冲动(例如恐惧、嫉妒、仇恨与欲望)所驱使的普通人,因而杀人者与被杀者经常并无太大的不同。梅格雷探案中的犯罪更像一种传染病,它会在小说涉及到的各个人物间蔓延,直到每个人的心灵都被多少玷污过为止。曾有研究者注意到:与西默农其他小说中的人物一样,梅格雷探案中的人物无一不带有悲天悯人与挫折感的烙印,而这两种心理正是作者心目中人类本性的最基本因素。与小说中梅格雷探长的简朴呆板形成对比的是作者西默农本人成名后生活的奢华:他拥有顶级的雪佛兰名车与豪华游艇,还宣称一生中曾与一万多名女子发生过关系。不过,如果梅格雷探长真能具有自己的生命,以他的眼光来看,身为保险业务员与寄宿舍房东之子,16岁父亲死后便不得不辍学工作,自学成名的西默农也难保不是所谓“挫折感”的另一种验证。

去年3月28日,巴黎近郊楠泰尔市枪击案的凶手正是在法国警察总署的这个大院里跳楼自杀的。当时曾有个英国记者在报道中提到:当年梅格雷探长就是在这里的楼上眺望着繁华的街道和宁静的塞纳河,看巴黎街头拥挤的人群就像一场欢乐的芭蕾舞一样紧张和轻快。就更浪漫的意义而言,也许那个财富可与基督山伯爵相媲美、经常半夜回家会发现一个陌生美女正在家里等候自己的亚森·罗平更适合成为法国侦探小说里的偶像,但与现实报道中那些经常要为工资待遇罢工、在公路上还会不时被超速的开车人撞死的法国警察距离更近的还是这个由比利时人创造的梅格雷探长。