好像个“溃客”

作者:舒可文(文 / 舒可文)

冯梦波的互联网作品《Q4U》

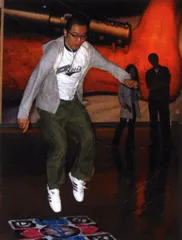

《Q4U》的舞垫版

《Q4U》是一个真正的计算机艺术作品,它是为每个人提供的可以接近的、可拿来使用的版本。

北京艺术家冯梦波的互联网作品《Q4U》是德国卡塞尔文献展历史上第一个限制18岁以下青少年参观的作品。该作品基于著名的第一人称网络射击游戏《雷神3》(QUAKEⅢARENA,Id Software,Inc.,1999)而作,由美国博物馆文艺复兴协会专为2002年的第11届卡塞尔文献展订制。

《Q4U》在卡塞尔文献展上由三台计算机展示,投影在三个巨型屏幕上,三台计算机都联在互联网上,在2002年6月到9月的展示期间,世界各地的人都可以在网上找到它们,通过INTERNET连入设于德国的服务器参战。该作品和原版游戏非常相似,冯梦波作了不同程度的修改。原来的游戏中有32个射手,《Q4U》里则全是同一个人,就是以作者本人为原形的3D形象,他除了右手平端机枪射击,左手始终拿着一台DV摄像机。结果就成了在迷宫般的城堡里和自己形象完全一样的对手相互近身射击,“我可能是第一个可以从互联网下载的艺术家,”他有些兴奋地说。

为了完成这个作品,冯梦波首先在3D高手卢悦的帮助下,被数字化为一个3D模型,然后由他本人配音。《Q4U》不仅是一个互动的电脑装置,也是共时的表演。他在展览地点玩这个游戏,现场观众可以看他的表演,上网的人可以和他一起玩。他在北京的家里每天在线参战20分钟。但无论在现场还是在网上,观众知道那是一个真实的人,但又根本不知道他是谁,因为所有参加者都用假名。

2002年底,广州三年展邀请冯梦波的《Q4U》参展,他制作了《Q4U》的一个舞垫版:《阿Q——死亡之镜》。在《Q4U》的基本形象和基本形式上,《阿Q》就尝试增加了动态。在展示现场《阿Q》由两台计算机控制,也是投影在屏幕上,在两个屏幕前分别设计制作了两个跳舞毯。他向走到他作品前的观众解释他的作品说:“跳舞吧,生死在乎你的脚尖!”

今年2月上海香格纳画廊为冯梦波做了一次个人展览,展出他取材于《Q4U》屏幕截图的绘画《Q4U_200201.TGA》和《Q4U_200301.TGA》。在以自动屏幕快照取得近两万张连续图片后筛选,以静止的画面入画,并用丙烯底料模拟3D的网架系统,尝试在画面上使观众失去与画面实际的距离感,继续延伸在网络生活中虚拟与真实相互渗透的关系。

冯梦波这一系列与网络游戏相关联的作品开始于网络游戏《雷神3》的启发。冯梦波说,他一直相信艺术起源于游戏,因为游戏中充满了想象和娱乐,游戏总是要互动的。冯梦波本来是一个优秀的画家,他把卖画的钱换来了满屋子的电脑和各种电子设备,其画面也几乎都成了电脑游戏的连环画。他说:“必须在作品中要加入时间性,交互性。”他的第一个互动作品是《我的私人照相册》,1996年他开始利用CDROM的功能,把家庭历史照片收集在一起做成一个能互动的图片库。这个作品对他的思路改变很大——在一个交互式的平台上可以打破线形叙述的局限。

冯梦波说,“自从玩起了游戏,就觉得我什么也创造不了,我们只能打破点什么,就像在《雷神》和《街霸》里的场景。互动才是人交流的直接途径。电脑游戏虽然表面上人机交流,但越过机器还是人的交流。”《雷神3》的玩家通过互联网找到玩伴,通常有成千上万的服务器同时联接在主服务器上,每个服务器上可能同时有5个人或者50个人在玩,这还不包括在局域网上的玩家。这使游戏变成很认真的比赛,由计算机游戏公司资助的专业赛手到世界各地去参赛,奖金高达百万美元。当问到为什么选择了这个充满暴力的游戏来做作品,导致在展览时要限制18岁以下的观众时,冯梦波说:“流行的游戏里,暴力的占主要部分,它能吸引那么多人来玩,我们就不能简单地用暴力欲望来解释它的流行。我更倾向于表达乐观主义的精神,我相信这种游戏方式里可以做一些新的尝试。”