一年吃掉5000个亿

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷 邱海旭)

中国人的胃口

“从古至今,对中国人而言,吃都是一个大问题。”张世尧说。不过,相比10年、20年前,这位中国烹饪协会会长说,“今天,吃的内涵不同了。”

用具体的数据来量化,中烹协副会长阎宇说:“过去70%是公款消费,那时我在商业部,每年这个时候(春节前夕),总要下文件禁止公款吃喝。而现在百分比倒了过来,从全国市场看,70%以上是家庭与个人消费。”这种数据的变化,阎宇说,“仅仅10年时间。”

2002年,中国餐饮业营业额最后的数据还没有完全出来,但张世尧告诉记者,“超过5000个亿,没有问题。”阎宇对此的解释是,“相比上一年度,增幅是16%。”在接受记者采访时,阎宇带来了一撂数据,除了记者最关心的年度营业额,在同一张表格上,经营网点与从业人员是与营业额并列的统计数据。从宏观层面,张世尧解释“内涵”的不同——在45分钟时间里,说得最多的两个词是:“内需”与“就业”。

从微观层面看,各城市不同菜系潮流的起起伏伏,中烹协特邀顾问林则普分析说:“把所有的东西都吃过一遍,是大家最基本的心态。这促成了流行的同时,也让所有餐馆觉得生意难做了。”而从更长的时间段里看流行,北京饮食行业协会秘书长何之绂思索再三:“最简单地看,在北京,就是粤菜川菜的轮流坐庄。”

“粤川之争,不仅仅在北京”,考察过香港、东南亚与欧洲餐饮市场的宋汉桥说,“这个结论很简单,但过程会很复杂,也会很精彩。”

在北京开家美式日本料理

即使在北京,日本料理也有其流行的潮流与轨迹

“人在世界上,要把最好的东西放进肚子里。”虽然是第二代移民,完全是土生土长的美国人了,翁法钧(Alan Wong)坚持的观念仍然很东方。三年前翁法钧到北京,目的是学汉语与学做生意,“当时,我一句汉语都不能说,一点辣都不能吃。”但这不能阻挡他在北京寻吃,“我坐在桌边,服务员要把我点的鱼送来给我看一看是不是活的,太不可思异。在美国要这样,你会把他们吓死的。还有,基围虾你们是自己掰断头吃的。不过,我现在也喜欢这种方法了。”

虽然仅学习汉语三年时间,但翁法钧的听与说完全没有问题,“你猜我现在最喜欢什么?‘金山城’的口水鸡。”在自己的日本料理店与记者碰面时,翁法钧刚从密云滑雪场回来,“在中国,我的单板是第一。而吃,已经是职业了。吃变成职业的过程很简单,有一天,我爸爸问我,是愿意呆在中国,还是回美国。我说,我要是回美国,就在美国开一家日本料理。我爸爸说,这样的话,你可以先在北京开。我向他借了200万元(人民币),就开了。我在美国是吃日本料理长大的。美国流行亚洲菜,日本料理、泰国菜与中餐。我要开的,是美式日本料理。有意思的是,我在装修过程中,大家都劝我设包间,说中国人最喜欢包间,我觉得那样就不‘美式’了,最后我倒是有三个包间,但都是敞开式的,里外都看得见对方。”

日本大使馆的阿古智子说她当然听说过这家名为“初音隐泉”的日本料理店,也去吃过好几次。解释“美式”与“日式”日本料理的差别,阿古智子的判断是:“日本料理的色彩本来就够鲜艳,他们的更鲜艳。”翁法钧自己的解释相对简单:“‘美式’就是好吃,而且很放松,没有那么多讲究与约束。”拿出自己的菜单,翁法钧介绍说,“艾米卷,是我表妹设计的;艾威卷,是我朋友设计的;还有蕾蒂娅卷,是一位客人设计的,我做出来了,大家都说好吃。”

曾在北京饭店做了28年西餐厨师,最后位至北京饭店西餐厨师总监的韩少利的观察是:“前几年,日本料理也很流行,一下子出现好多。”看起来,日本料理在北京最为人所知的是“吉野家”快餐,但阿古智子说:“北京的日本料理品种很多,也是一轮一轮流行。有一家叫‘京都怀石料理’,是非常传统的日本料理,价格高水平也高,大约相当中国的宫廷菜,在日本一般都很少能吃到,现在北京也有开店。”日本料理,翁法钧估算北京有300多家,“只不过一般人不太知道而已”,韩少利说。

作为经营者而非食客的翁法钧感到意外的事实是:“我的‘初音隐泉’,520平方米,130个座位,在美国算得上高档大店了,但在中国,是个小店。这里的租金,包括物业费,一个月接近11万元,很贵。”有意思的是,翁法钧所租和乔大厦,正是他父亲经营的项目,在商言商,“没有任何优惠可言”。

翁法钧说,“在美国,一般这样面积的餐厅,月租金只有5000美元左右,相当北京的1/3。”记者的问题是,这个价格是美国一般城市的价格还是纽约的价格?“不是纽约的价格。但是你要注意,在美国,在任何一个城市经营日本料理,生意都会好。但在中国,只有北京与上海好做。”“如果北京与纽约的租金价格比较呢?”翁法钧又挠挠头,起身叫来他“刚从纽约来的朋友”,计算结果是,“如果与纽约比较,同样的地段,比如像国贸那样,纽约可能会贵20%。”如此租金水平,北京的生意好做吗?翁法钧想了想,并不乐意告诉结果如何,只是说:“我已经把借我爸爸的钱还了。”

阿古智子说她在中国吃饭最觉意外的是:“服务员好多,门口都站着不少漂亮的姑娘,在日本可请不起这么多人。”

“如果在美国开同样的店,装修要贵4~6倍;租金便宜,只相当这里的1/3;原料也要便宜,因为美国的日本料理市场大了,所以价格就下来了。不过,菜价可能会比这里贵20%左右;最贵的是工资,要比这里贵10倍;客人,可能会比这里多。我这里平均只翻一次台,在美国可以翻两次台。”算到最后,翁法钧的结论是,“在美国可能会更赚钱一点。当然,前提是如果你成功的话。”

阿古智子说她在中国吃饭最觉意外的是:“服务员好多,门口都站着不少漂亮的姑娘,在日本可请不起这么多人。”

这座城市的容量

询问北京任何一家餐厅的利润水平,将注定不会得到任何有价值的结果。但从成本角度观察,北京的租金,特别容易形成经营者共同的话题。

蟹老宋香锅第三家连锁店选择在北京西坝河七圣路北口,“这里的租金倒相对便宜,不过转让费则要150万元。”这家公司的董事长宋汉桥说,“在北京,无论你盘那家店,都要交转让费的。”蟹老宋七圣路的这家分店,先前曾有经营上海菜的梅龙镇与经营北方菜的北方北两家店先后经营过,但时间都不长,宋汉桥从报纸上知道了北方北要转让的消息,来谈,“首先是将北方北一年租金余下的部分补给对方,然后就是转让费。北方北从梅龙镇手里接店面的时候,同样也要交转让费。”比较全国各城市,宋汉桥说,“只有北京有转让费这一项。”

因为对自己的项目有信心(这里与乡老坎、红京鱼两家很火的川菜馆很近),所以宋汉桥只是通盘考虑租金与转让费。北方北开给蟹老宋的转让费,与梅龙镇开给北方北的转让费,是高了还是低了,宋说,“我当时没有细想”。不过,另外一位烹饪研究者,武汉商业服务学院烹饪系教授陈光新告诉记者,“就我的观察而言,一般转让费,都会往高位升。也就是说,转手越多的店面,其转让费会越高。这说明想进入北京的餐饮企业比现有的店面要多得多。”如果加上“转让费”一项,翁法钧的日本料理店租金是贵还是不贵,结论可能又会有所不同。

在不到两年的时间里,同一个店面易手三次,由梅龙镇至北方北,然后又是蟹老宋,这一过程充满戏剧性,餐饮编辑三川说:“大家都看到北京的钱好赚,但几个月,甚至几个星期就关张的餐厅,也多了。”

对北京餐饮业的淘汰率,相对悲观的观察来自渔人码头海鲜酒家的总经理马世民,他的判断:“即使成型的餐厅,每年也有30%的淘汰率。”更谨慎可能也更接近事实的判断来自中烹协副会长阎宇,他估计:“(淘汰率)在10%左右,但要进入这个市场的,又远远大于这个数目。”北京全聚德集团公司副总经理邢颖的观察是:“从全国范围来看,北京还很难说是竞争最激烈的城市,相信其淘汰率不应当是特别高。”

即使如麦当劳这样的全球连锁店,其北京公司高级副总经理蔡惟迁也坦陈租金确实是成本里一个重要方面,“所以,我们开店,一般一签就是20年的租期,很少有低于这个年数的,主要是考虑租金成本的分摊”。但是,更全面地来看待租金问题,蔡惟迁的结论是,“不能单纯讨论租金的贵和便宜,要与企业的营业额放在一起衡量,才能看出租金所占成本的比例。比例数最重要。在北京,麦当劳在繁华地段的租金不是贵,而是很贵,但统计结果是租金与营业额的比例却不高,租金对这些店而言,并不是太大的成本。在北京办店,与在外省市办店,同样应用比例原则来看待。关键是你要看北京有多大的容量。”

元月17日,北京饮食行业年会在顺义举行,北京市商委副主任龚莉报告的最新统计数据是:“去年(2002年)北京餐饮业的营业额是112.4亿元,比上一年度增长16%。”有意思的是,天津2001年的餐饮营业额仅与北京相差1个亿左右,在会上发言,龚莉说起这一数据对比,也坦陈,“觉得很奇怪”。在会后接受记者采访时,龚莉很坦率,“我听过无数人向我表示这一数据与他们想象的差距太大,最高的估计,北京市的营业额是240亿元,但我们只能用权威的统计口径的数据。”以年营业额112亿的数据,邢颖说:“北京比不过广州与上海。不过,这可能与统计口径的不同有关。我们自己估计这个市场,规模应在180亿至220亿元之间。”200亿左右的市场规模,是记者采访过程中听到无论经营者还是餐饮行业专门人士估计最集中的数据,但正式的统计数据是:112.4亿元。

餐饮这一行业,阎宇解释其统计办法非常繁琐,很难拿到最详细的数据,即使如中国去年餐饮业营业额超过5000亿元,阎宇说,“实际的数据只可能比这更多”。

粤菜风行与重构传统

粤菜并非北京的传统,但80年代后期这种局面被改变了,“生猛”成了这座城市的时髦

武汉小蓝鲸企业集团的总经理助理陈晓明为了北京办店,曾多次考察北京市场,他后来发现这一市场能够成功最重要的要素,“在于地段选择”,“你的酒店附近有没有大机关是关键”。2000年,终于进京办店的“小蓝鲸”,最后将自己定位于中高档商务消费酒楼。中档商务消费,其店面标准,陈晓明说:“最基本要能够容纳80桌以上的客人,而且有好包间,隐秘性好,同时好停车。”

与“小蓝鲸”差不多同时进入北京市场的渔人码头海鲜酒楼,同样给自己的定位是“商务消费”,而且是“纯商务消费”。其总经理马世民向记者给出的客源比例是,“商务消费超过80%”。这家大连的餐饮企业,在大连的结构与此相异,“我们总店在大连也算得上最好的餐饮企业了,但大连的纯商务消费不超过40%,旅游与家庭各占30%左右。”算得上有心人的马世民统计“渔人码头”的支付方式,“30%是用支票结账,其他的是现金或信用卡。过去还可以通过要不要发票来判断消费者的类型,但现在都要发票,也没法判断了。”

真正建立“商务消费”概念的,在宋汉桥看来,是顺峰酒楼。从1993年进京办店,10年过去,宋汉桥评价说:“它仍然是北京宴请市场的龙头老大,非常值得研究。”

主编过《中国烹饪》杂志,现在是《餐饮世界》杂志总编的边疆的结论是,“顺峰真正在北京形成了潮流。”一直是业内最重要的观察者的边疆,细数北京的餐饮流变,“80年代后期,北京最火爆的是‘三刀一斧(釜)’,这是老百姓的叫法,主要形容其刀快宰人。‘三刀’是明珠海鲜、香港美食城与肥牛火锅,‘一斧’是山釜火锅。明珠与香港美食城主要做粤菜,肥牛火锅的贡献是将肥牛的概念引进了北京,而山釜则是韩式烧烤与打边炉结合的产物。”“顺峰”进了北京后,大家又传说现在只有一把刀了。

比较起来,边疆说:“顺峰比他们更豪华。而且幸运的是,他们碰上了当时的商务消费高潮,一下子就把潮流带起来了。”

“三刀一斧”时期,林则普任商业部饮食服务局局长,是这一行业真正的大行家。他最直接的观察是:“当时最显著的变化是价格,去仿膳吃桌饭,大约也只要200~300元,但到这些地方,最起码也要上千元。”作为中国餐饮业发展最有力量的促进者之一,林则普坐在自己的办公室里接受记者采访时,说起当年,“1988年,全国搞第二届烹饪比赛,有记者向我抱怨餐馆太贵,我告诉他,现在拿工资的就是下不了餐馆。我当局长十几年,工资也就200多元,也同样下不起餐馆。当时把肯德基引进中国,也就是在北京前门开那家店的汪大中找到我,问我能不能将肯德基这样的快餐引进到单位食堂,我想了想告诉他,不可能。你能卖多少钱一份?两块?也没有人敢吃啊。当时居民收入就这个水平,所以公款请客当然就是主体。在这种情况下,一狠抓公款吃喝,餐饮业营业额马上就掉下来。”

国内粤菜流行,韩少利观察,“那些真正有名的粤菜馆,更准确地说流行的是香港粤菜。”

因为公款这一背景,马世民说让外国人不好理解的包间,也好解释了:“大吃一顿,本来是一件应当让很多人注意的事件,但怕别人怀疑公款,所以‘妥协’之下的结果,就是包间的出现。现在即使乡下的小酒店,也都弄起了包间。”

说起“顺峰”能够成功的因素,北京顺峰饮食娱乐有限公司总经理助理陈均海的解释是:“中国是很讲究吃的国家,大家好面子啊。谈成一笔生意,请对方去很好地吃一餐,对方当然会觉得很有面子。‘顺峰’要做的,就是提供这种舞台。”

其实“顺峰”进入北京也有偶然性因素,“当时‘顺峰’在顺德已经开了两家店,佛山一家,有朋友向我们的创始人介绍说,北京农展馆旁边有一个小电影院,很简陋,也没有什么人看电影,可以租下来办粤菜馆。这样我们就来了。”进入北京不足一年,陈均海说:“当时就有人来店外抄车牌,曝光公款消费的,因为火爆嘛。到我们这里吃饭的,官员是有,但商人还是占大多数。”

认真讨论起价格,陈均海仍然表现出足够的委屈:“都说我们贵,但我敢负责任地说,现在的北京,至少有50~60家餐厅比我们更贵,只不过‘顺峰’名气大了,大家都记得而已。我坐出租车,说到‘顺峰’,司机都说‘那里贵啊,宰人’,让我不要去。但我跟他算算账呢,他又觉得不贵了。只要你不点鲍鱼燕窝,一般人还是消费得起的。”

从另一个层面来观察这一波潮流的兴起,渔人码头市场部经理王轶敏的解释是,“任何一种菜系的流行,其背后一定有足够的强势人群。”蔡惟迁也认同这种分析,“粤菜的流行,与广东当时的经济强势有相当大的关系。”王轶敏推导说:“总体来说,人在吃的问题上,是保守的,主要选择还是自己的传统饮食,某一时期某一地区的人活动频繁,他们的菜系必定会有流行。”

80年代中期,还在北京饭店做西餐厨师的韩少利到香港访问,发现很多广东厨师都到香港做徒弟学艺,“我很奇怪,问他们,粤菜不是广东是正宗吗?为什么到香港来学呢?他们说香港真正发展了粤菜,无论是选材,还是制作,都比广东先进”。后来国内粤菜流行,韩少利观察,“那些真正有名的粤菜馆,更准确地说流行的是香港粤菜。”与这种观察相对应的事实是,陈均海说:“‘顺峰’创业初期是请香港大厨林振国的徒弟做大师傅,后来我们请林先生做了我们的出品总监。”

把商务消费市场真正做足,同时又将粤菜真正流行起来,边疆分析说:“与‘顺峰’同时,‘烧鹅仔’也出现了。两家都做粤菜做海鲜,但走的线路不完全一样。‘烧鹅仔’以平价超市为号召,而‘顺峰’做的就是高档品牌,但事实上,‘烧鹅仔’仍然是商务消费为主体。两家的竞争,把这个市场形成了,同时也真正改变了北京餐饮市场的格局。”

通过观察“顺峰”与“烧鹅仔”两家的形成,直到现在,边疆说:“判断一种菜系,或者一种菜品是否流行,最重要的标志,是它有多少家连锁店。”

回顾北京的餐饮历史,何之绂的结论是,“其实过去北京并不重视粤菜”。但香港美食城、“明珠海鲜”与稍后的“顺峰”与“烧鹅仔”出现,这座城市的饮食结构与消费习惯被改变了,宋汉桥说:“更重要的是,他们发现一个足够庞大的市场与消费人群,并且形成了新的传统。那些自称做商务消费的餐厅,都是想在这一市场里分到自己的利润。”

在粤菜没有起来时,这里基本上是两个菜系的天下,一是鲁菜,一是川菜。北京很多号称本地菜的,其实都是鲁菜底子。

新潮流与新客源

由川菜走俏,然后发现出火锅、水煮鱼、香辣蟹的流行,其根本仍然还是麻辣的味觉依赖

在记者的采访对象中,惟一能清晰而全面梳理北京餐饮潮流的是边疆,“1995年,外地餐饮企业大规模进入北京,真正意义上的大众流行开始”。

第一波大众流行:红焖羊肉。边疆的分析是:“这道菜从河南过来,类似火锅,用沙锅炖羊肉,吃完肉还可以烫青菜。”这波潮流因其突然而迅速,像林则普这样的行家都说,“当时大家觉得奇怪,为什么这道菜这么火,约着一道上街尝尝。结果从工商银行到政协礼堂那条街,有十几家做红焖羊肉的。我们去,竟都是客满,没有吃着。”被形容“差不多家家都做”的红焖羊肉,林则普说,“火了一年多,又差不多全没有了”。

同样经历过这一阶段的蔡惟迁说:“现在来看红焖羊肉,真正的意义在于新一批食客开始兴起。开启这一潮流的最早的那批食客,不是真正北京人,而是外地人。”在这样的大众流行兴起时,作为高档消费的粤菜馆其实也一直在发展,只不过这种大众流行拉动了一个城市普通市民吃餐馆的内需。洋快餐也差不多与此同时兴起,在度过他们最初的“时尚”色彩之后,蔡惟迁说:“洋快餐与那些流行又低价的中餐一道,开始把呆在家里吃饭的中国人拉了出来。而这批人,是后来种种流行的最主要的客源。”

红焖羊肉之后,大约在1996年,毛家菜开始流行。边疆的观察是:“与红焖羊肉相比,毛家菜因为是正餐,所以流行得不算太广泛。”值得关注的是,大众流行的开始是很重的口味。

稍后,上海菜开始流行。比较而言,边疆说:“上海菜直到现在,仍然未衰。”陈光新就全国范围内观察,其结论是:“现在真正做的精细的,还是上海菜。因为上海自古没有自己的菜系,所以15个帮口(菜系)都能被它取精去粗,然后形成本帮菜。”上海菜正待兴起之际,陈均海回忆说:“当时有一位烹饪界的老前辈,到我们‘顺峰’说,任何一个菜品,寿命周期也就3~4年,你们已经火过了这一周期了,下一步会轮到别人火了。我们听了,真的很担心咧。”结果是上海菜火了起来,但粤菜并没有冷下去。

在上海菜流行之前,川菜已经火爆。林则普分析北京的餐饮市场:“在粤菜没有起来时,这里基本上是两个菜系的天下,一是鲁菜,一是川菜。北京很多号称本地菜的,其实都是鲁菜底子。而川菜一直广泛存在,只是从来没有火爆过。”比较粤、川两种菜系,因其原料选择的差异,宋汉桥说:“粤菜一直选择的是上端那5%的客户,而川菜选择的是95%的客户。”

2000年,杭州菜开始流行北京,湖南菜又开始流行。“与稍前的毛家菜比较,这一时期的湖南菜有一些调整。”边疆说,“而川菜则开始了自己持续的火爆,从川菜而火锅,然后是水煮鱼、香辣蟹,甚至包括麻辣小龙虾,都是这一菜系的单品流行。”从北京粤川菜系餐馆数来观察,龚莉报告的市商委统计的结果是:“川菜馆占全部的26%,而粤菜只占6.2%。”

比较从红焖羊肉开始的一系列流行与此前粤菜的区别,真正的分别在价位。陈均海提供给记者的“顺峰”人均消费是“300元”,而“渔人码头”则坦言,“定位商务消费,人均在200元左右消费,是最基本的”。但红焖羊肉开始的种种流行,边疆的观察是:“差不多人均消费都没有超过50元。”宋汉桥的判断是:“50元是道坎,决定是否家庭消费的关键指标。”“当然,从50元到300元,这区间内也有不少餐厅,他们是游离于商务与家庭消费之间的。”这一轮流行,“开发出有别于商务消费的新一批客源。”联系1988年,“拿工资的就是下不了餐馆”的判断,林则普说:“最简单地看,就是现在人们的收入水平提高了,可以下餐馆了。这一批客源兴起了,他们基本的心态是求新,一种东西吃腻了,再把能够吃到的东西都吃一遍。”也正是在这种背景下,中烹协副会长阎宇判断消费人群的结构倒了一个个,“70%以上是家庭与个人消费”。

粤川之争,或者粤川之别

诗情画意也是餐饮重要的“原料”

香港大厨带来了新一轮的粤菜潮流

把餐饮分解到最基本结构,宋汉桥的结论是:“非常简单,无非是原材料与调味品的不同。没有花椒、辣椒与豆瓣,做不出川菜;没有紫苏、永峰酱与鲜辣椒,没法做湘菜;没有蚝油与火腿,也就谈不上粤菜。这些是他们基本要素。”

比较粤菜与川菜,区别在于,“粤菜以浓汤浓汁为基础,是氨基酸与蛋白质的组合,因为如此,所以原材料成本高。比如一客老火靓汤,必须要有猪骨、鸡与火腿一并煲出,其成本无论怎么也低不下来。而川菜的麻辣,差不多相当‘麻醉品’,一旦适应,就容易形成味觉依赖,吃别的都不过瘾了。但川菜的原料便宜,能够把价格降下诗情画意也是餐饮重要的“原料”来。虽然无论喜好粤菜还是川菜,都是味觉依赖,但制造这个‘依赖’的成本却高低有别。”

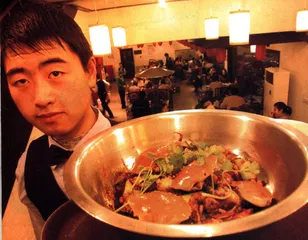

川菜流行后,更快节奏的变化开始出现,重庆火锅、水煮鱼、香辣蟹还有麻辣小龙虾,单品菜甚至成系列开始风行,宋汉桥的观察是:“这很难说是北京孤立的流行,川菜在更早一些时候就在全国其他地方流行,其品种从外地又流行到北京。”香辣蟹是宋用来解释自己判断的一款产品,“香辣蟹最早是在成都还是南京开始流行,说不清楚,但除了北京,其他地方基本上都有香辣蟹。我们的基本判断是,这款菜在北京也应当流行。”

2001年9月,宋汉桥的第一家“蟹老宋”在北京开业。“果然,我们开业当天,就排到了700多号。凑巧的是,当时网上讨论香辣蟹已经到了高潮,我们刚好开张。”

解剖“香辣蟹”,“蟹是海鲜,是粤菜的主要原材料,但香辣又是川菜的基本调味品,两者结合,吸引的主体顾客,还是川菜的味觉依赖者。是川菜流行后的延伸产品。”进入北京市场,将香辣蟹这单一品种打进来,宋汉桥说,“我们还是做了相当充分的准备,设想这个市场很困难,计划一年不赚钱来进入,不过,结果没有我们想象的严峻。”宋汉桥的准备不单是资金贮备上的,“香辣蟹在成都会偏辣,而在江浙一带,会偏甜;进北京,北京有六必居,北京人吃酱吃了几百年,所以这里的味道要偏酱香,酱是一个基础。最简单地说,我们做产品,就是要用产品适应消费者,以变应变。”

蟹老宋能够在一年不到时间里连续开三家店,更关键原因,宋汉桥解释是,“找准了客源”。被宋汉桥描述为“白领”的这一群体,“(他们)是市场里真正的活跃者,最有传播力,都是小喇叭,是潮流的推动者。”因为有这一批食客,所以宋汉桥,“根本不考虑位置问题,只要在三环边(这里有广告效应),就有生意。”

宋汉桥分析目前的北京市场很有个性,“这里按消费金额划分,宴请市场最大,占到一半;家庭消费可能是40%,而白领消费虽然只有10%,却特别有放大效应。这一群人贵的不去,便宜的不吃,很刁,人均的消费在40~70元之间,从火锅到水煮鱼、香辣蟹以及麻辣小龙虾,都是他们这些小喇叭喊出来的潮流。川菜真正的拥戴者,就是这批人”。

渔人码头市场经理王轶敏形容这群“白领”,“就是爱听罗大佑的那批人”。王解释说,“从网络热开始,这些人开始有了自己的积蓄,也有了基本的消费能力,而比他们消费能力更强的能力则是他们的传播能力。更关键的地方在于,他们有着比其他人更多机会去到其他城市,所以对各城市的潮流敏感度,他们也是最高的。”由于这批人极其强大的选择与传播能力,真实的市场结构及潮流,是被放大了还是被遮蔽了,显然是个问题。

全聚德集团公司副总经理邢颖判断是,“真实的潮流很难说是大众消费促成的”。但更现实的景况是,“顺峰”被广泛传播的口碑只是昂贵,除此,粤菜的潮流与流变,几乎被淹没。

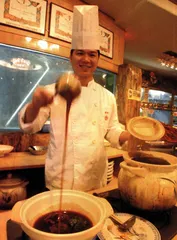

“粤菜当然也有自己的潮流变化。”陈均海细数“顺峰”进入北京后的几次潮流,“我们刚到北京时,也就是1993年,最火爆的是龙虾,卖到580元一斤,现在大约也只有200元左右了。当时龙虾主要是从澳大利亚进货,因为量少,没有经销商,都是我们自己进,所以贵。龙虾火爆了两年,随后就是皇帝蟹,卖价跟龙虾差不多,一年过后,它掉了下来,现在卖得还没有龙虾多。再后就是东星斑、老鼠斑与苏眉;接下来是北极雪蟹,都火过一两年,大家争着点。现在就是鲍鱼。鲍鱼一直有得卖,但最近两年,特别流行,有一点档次的宴请,必定会点鲍鱼。”

经营潮汕风味的澳门城酒楼总经理韩琪介绍说:“现在鲍鱼差不多成了海鲜的代名词。”但是,即使鲍鱼,更复杂的情形在于,对其品种与价格的鉴别,也是潮流中最重要的内容,陈均海解释说,鲍鱼的贵贱,由“头数”决定,“几头鲍几头鲍,是香港地区的叫法。香港现在还是用老枰,十六两一斤,如果10只干鲍能合上16两,则叫10头鲍;如果3只能合16两,则叫3头鲍。当然是头数越小的,份量越大价格越贵。目前干鲍只有日本与南非的品种,日本的网鲍,从壳上取下来,要在太阳下晒5~10天,如果不是一直有太阳,中间出现下雨,其品质就会下降;完全出太阳,干鲍就会透明没有一点黑点,属于极品了。我们店里卖过三头鲍的极品,而一头鲍的极品,只有杨贯一先生有,据说他收藏了8只,前不久拿出来拍卖了2只。你想想,一头鲍,干了还有16两,那么活的时候至少得有3斤多。很难生长的。”

最简单地看,目前粤菜与川菜,“各自拥有的是完全不同的客源”,所以它们之间的竞争,陈均海说,“用彼此不同来比喻,可能更准确”。考虑到这种种现实,邢颖很疑惑,“北京有过真正的流行吗?”在邢看来,这座城市的任何流行,差不多都是局部的,“这个市场太大了,包容性也太强,什么东西丢进去,都给淹没了。”

虽然传承的是香港粤菜,但粤菜更传统的大厨至上原则并没有太多更改,陈均海说:“在我们‘顺峰’,分店的总厨,可能比分店的总经理收入还高。”对厨师的重视,也同样体现在上海菜上。上海美林阁到北京开分店,其北京公司的总经理蔡电伟告诉记者:“开始时候,我们计划一年从上海轮换一批厨师来北京,但开店后我决定每三个月换一次,为什么?厨师们经常会在街边小店吃东西,这里的口味重啊,吃上几次,厨师的口味变重了,下手就会变重,上海菜的清淡味道就变了嘛。所以,隔三个月,就让他们回上海养一养,这样我们的上海菜才正宗。”

大厨的价格,韩少利介绍说北京的行情是:“西餐的洋大厨,每个月能拿到4000美元;香港的粤菜大厨,一般是3万元人民币左右。当然这都是顶级酒楼的价格。”

与这种大厨至上的原则相反,宋汉桥的蟹老宋甚至取消了大厨,但整个公司保留产品研发部,有20多年厨师经验的宋汉桥负责这个部门。“我的想法是,不是让顾客适应你的菜,而只能是你的菜适应顾客。所以,我整个的设计是流程化的。传统的厨师全部是凭经验下手给调料,但我相信经验是可以破解的,也是可以量化与标准化的。现在在我的店里,即使炒白菜,我也只让我的实习厨师用我调配好的复合调料,这样就简单多了。更重要的是,厨师的人工成本也因此真正降了下来。”

虽然更准确地看,用“各自拥有不同的客源”来形容粤川之别更合乎现实的景况,但竞争显然不可避免,只不过需要更长的时间来等待一个相对明确的结果。

“吃是一个大问题”

——专访中国烹饪协会会长张世尧

三联生活周刊:最近20年,餐饮业营业额的增幅都高于GDP的增幅,这种增长的内在动力是什么?

张世尧:去年我们餐饮业增幅大约在16%,营业额突破了5000亿元,占社会商品零售总额的1/8。分析这种变化,必须联系社会整个经济环境,最简单地看,餐饮业的发展速度与经济发展密切相关。而且它已经形成国民经济发展过程中新的增长点,同时也是扩大内需的重要支柱之一。

三联生活周刊:我们注意到您在不同的场合讲话时,都提到要用战略眼光来看待餐饮业的发展,如何理解“战略”?

张世尧:从古至今,对中国人而言,吃都是一个大问题。毛主席说吃饭是第一件大事,邓小平的三步战略目标,第一步就是温饱。但是,我们现在讨论吃的问题,内涵与过去发生了很大变化。全面来看,生产、流通、消费全过程,餐饮业都会涉及。从田间地头到消费者的餐桌,是一系列过程。所以发展餐饮业,能带动生产流通与消费的综合性发展。

三联生活周刊:我们注意到,餐饮业营业额增长的同时,其就业人数也在相应增加。

张世尧:餐饮业既是扩大内需重要的支柱之一,同时也已成为社会就业与再就业的重要渠道。餐饮业能吸纳不同的就业人群,高层次的如餐厅管理者、大厨等,相对低层面的像服务员、洗碗工等等。中国人去到国外,最经常选择的工种就是洗盘子。

三联生活周刊:餐饮业对再就业的吸纳,究竟有多大能力?

张世尧:在去年的一次论坛上,我曾报告过这样一组数据。目前我国的餐饮经营网点已经超过350万个,大约提供了1800万个就业岗位,据测算,餐饮业每年至少新增岗位160万个,潜力依然很大。今年,我们中烹协将会着重研究餐饮业对再就业人员的吸纳工作。

三联生活周刊:中国餐饮业,未来的发展方向是什么?

张世尧:餐饮业总体的目标是努力实现自身的现代化。具体的目标是,通过发展现代餐饮业,让我国广大人民群众在小康社会里能吃得更好、更文明、更科学、更安全、更健康。

美国一年吃掉4261亿美元

记者 邱海旭

2002年,中国餐饮业营业额超过5000亿人民币,但若仅就收入而言,中国离餐饮业第一大国的位置其实还差得很远。据美国餐饮业协会的最新数据,全美餐饮业2003年营业收入将超过4261亿美元,也就是说,平均每个美国人每年在外用餐要花掉1600美元。饮食文化同样发达的法国人2000年在饭店吃掉了552亿美元,预计2004年会增加到610亿美元。这里当然存在一个常识性判断——仅比较人均消费很难对中国餐饮市场做出准确评判,毕竟一盘“宫保鸡丁”在美国和中国的价格相差何止10倍。若要进一步讨论消费感受,那么5000亿人民币赋予中国人民的口腹之乐乃至社会功能的延伸必然远超美国人的4261亿美元。

虽然从规模上很难比较,但全世界餐饮业都有一个共同主张,那就是:餐饮业永远只面对本地市场,即便麦当劳这样的连锁巨无霸,也必须根据各地区人们的口味调整它的菜单品种。在外国人眼里,中国各地不同菜系的名堂之多、口味之繁复实在无从把握。一般旅行社给赴华旅游者的饮食建议往往包括这样一条:看准人最多的餐馆赶紧挤进去,保管你吃得好、花钱少。

此外美国农业部在关于中国食品市场的一份报告中,建议所有打算开拓中国餐饮市场的美国公司一定要考虑到该国各地区之间巨大的饮食文化差异。该报告重点分析了上海人的餐饮习惯,美国人的结论是,上海人出外就餐的目的已经越来越偏重纯粹的享受或节省时间,而在过去,上海人到饭店往往带有吃饭以外的其他目的。另外,仍有一半上海人极少到餐厅吃饭,但有1/4上海人每个月出外就餐次数超过6次。25~36岁之间的上海男性是餐饮消费主体,不过上海女性和男性相比,纯为享受而出外就餐的比例要高得多。报告还称,人均消费69元左右的中型本地餐厅是上海人的最爱。考虑到上海特有的饮食传统和经济层次,报告提醒说在中国其他地区,消费者情况会有所不同。

餐饮业另一个全球主张是顾客至上,也就是消费者需求决定营业模式。国内专家一般将改革开放以来中国餐饮业的发展划分为四个阶段,首先是80年代初的“大宾馆”、“大酒店”时期,那时吸引食客的主打招牌是正宗菜系和各地名厨。接下来中小餐厅迅速崛起,餐饮业重归大众化。90年代中期其他行业资金纷纷进入餐饮业,行业经营思路更加多元,商家开始揣摩顾客除口味以外的消费心理。这种趋势发展到90年代末,便把品牌竞争推向了市场主流。中国餐饮业完全可以自豪地说:“仅用20年时间,我们就在迎合消费者方面赶上了国际潮流。”