公司报道:IBM:软硬兼施地追求

作者:三联生活周刊(文 / 尚进)

IBM现任总裁——山姆·帕尔米萨诺

IBM的买进与卖出

帕尔米萨诺2002年3月自上任开始,大刀阔斧对IBM作战略性调整,以致有人说帕氏比郭士纳还“铁血”。

先是IBM将自己发家的传统项目磁盘存储部门以合并方式出售给了日立,IBM自恃拥有多项硬盘专利,想在硬盘利润下降的今天坐吃红利。IBM公司高级副总裁尼古拉斯·多尼弗里奥的解释最一针见血:“能够将真正的专利技术领先优势和全球经济局势联合在一起的公司才是最终的赢家。”可见IBM抛离磁盘存储并非外界想象的那样不依不舍。

紧接着IBM宣布以35亿美元价格收购普华永道咨询部门时,无论IT界还是咨询界都是一片哗然。硅谷的IT分析师布朗甚至面对电视采访跳起来大喊:“IBM开始新的预谋了。”实际上,IBM如此义无反顾地抛弃自己经营了40余年的硬件往咨询等软性服务业发展,完全是为2002年10月初推出的On Demand战略理念开路。

前任CEO郭士纳把IBM戏称为大象,甚至在两个月前以《谁说大象不能跳舞》为名出版了自己的管理自传,业界更普遍用蓝色巨人来形容IBM。国人对其了解始终是云里雾里,IBM大中华区策略与联盟总经理金其年作为25年以上的老员工都不无感慨地说:“IBM是一个很大的公司,要想说清楚它在干什么是件很费劲的事情。”

如果留意最近的电视广告会发现,IBM在努力宣传什么是未来的电子商务。网络泡沫之后很多公司唯恐避电子商务于不及,IBM却并不忌讳,因为他试图用On Demand来注释一切。可到底什么是On Demand,IBM人却并不愿意简单地直接回答。On Demand在中国发布当天,IBM 全球服务部亚太战略总监Agee在接受采访时终于透露出了IBM并购普华永道的实质。Agee说:“IBM并购普华永道咨询公司不是偶然事件,并购一个咨询公司只是IBM为了实施On Demand战略经过精密策划的第一步,On Demand计划要实现必须依靠强大的咨询服务力量。”之前,惠普曾计划以5倍于IBM的价格,也就是180亿美元巨资收购普华永道的咨询部门,但是阴差阳错地没能成功。

On Demand解释的失语

国际性企业总喜欢提出令人匪夷所思的概念并不出乎人们的预料,IBM这次推出的On Demand甚至在金其年的解释中都有些失语感觉。

从字面上理解On Demand不就是“按需生产”吗,这个概念沃尔沃早在80年代就提出过。但有时候概念并不重要,重要是谁在做。在与IBM的中国大员们接触中,听到对On Demand的诸多解释,从随取即用到以量及取,从共享、标准到久已未闻的网格。甚至IBM的中国总裁周伟 将On Demand解释为时髦的“与时俱进”。

其实中文注释如何在IBM这样的大公司面前并不重要,重要的是对IBM来说On Demand已经不再是电子,而是不折不扣的商务。为此甚至有人建议取消市场部,建立咨询部为引擎的IBM。

问题关键在于以前的IT厂商说电子商务是按需,可实际操作时按供,模糊化的误以为按供就是按需,最后结果就是无论产品、技术还是方案都以IT自我为中心。IBM的On Demand目的实际上就是扭转这个顺序,更加反IT的是On Demand始终强调流程问题并不是按照技术体系,而是依照业务流程。在今后的电子商务中,人们应当忘记操作系统,只有业务流程,才是真正的操作系统。“不同系统的统一关键就看中间件,”金其年解释道。

但是这个符合IBM自身利益的中间件能得到其他软件开发者的支持吗?Linux作为IBM中间件的核心部分只可以从外表上连接非微软体系的程序开发者。即便IBM找寻到一个万金油的中间件充当翻译,但这个翻译的过渡者能保持多久的中立性呢?大而全的软件观念其实依旧充斥在IBM脑中,最后的意图还是再形成一套属于IBM观念下的软件世界?

是软件公司,还是硬件公司

IBM最欣慰的是在发布On Demand 战略后,运通公司与摩根大通银行第一批送来总共价值90亿为期7年的IT外包协议,这也堵住了对帕氏严厉抨击的IT评论家们的嘴。但此时ZD的专栏作家John C.Dvorak率先对IBM开炮,疑问焦点就集中在IBM这样发展下去到底是硬件公司,还是软件公司。有意思的是,在对IBM中国公司采访的时候,接触到IBM上下都一口咬定IBM是技术服务公司,大有软硬兼施的感觉。

实际上IBM借助其笔记本电脑品牌ThinkPad诞生10周年的机会,将自己的硬件部门大规模战略整合,尤其是在服务器的生产链条上。在目睹了“小深蓝”于Unix服务器市场所创的奇迹之后,IBM抛出了蓝易系列服务器。此举明显是在跟新惠普针锋相对,因为从新惠普全球总裁卡莉到中国区总裁孙振耀都再三呼吁“敢问谁才是真正的蓝色巨人”。卡莉甚至许诺惠普中国服务部门:“两年内超过IBM,我把私人飞机借你们用一个月。”IBM服务部门一位高层听到这个消息以后回击道:“惠普做IT服务,他们就是卖碳粉盒的……”

但从整体上看,IBM除了服务器和笔记本电脑能够为自己的硬件巨人身份添加点平衡外,软件化趋势越来越明显。金其年强调IBM与那些服务收入主要源于产品维护的对手不同,IBM目前在大中华区服务业务的收入仅20%源于产品售后服务与维修,其余均源自较高端的IT咨询、系统集成和外包等业务。On Demand实际上再一次强化了IBM的软件,尤其是在ERP领域。目前的局面大有IBM(中国)左挡惠普,右攻神州数码、用友、金蝶、SAP等ERP厂商的感觉。令人难以捉摸IBM到底是软件公司,还是硬件公司,或者真如IBM自己说的那样是一个服务公司。

谁反对柯尼卡合并美能达

记者 尚进

柯尼卡社长岩居文雄(左)和美能达社长太田义胜(右)

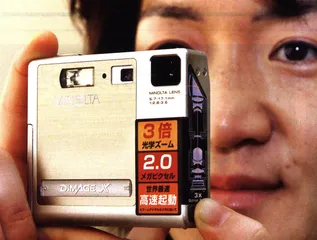

美能合并前推出的袖珍型数码相机

“1月7日上午11点的东京,当柯尼卡社长岩居文雄和美能达社长太田义胜走出会议室的时候,他们也不敢相信自己刚刚做出一个多么惊人的决定。”《朝日新闻》的小野在他的头条报道中补充说到。

两个二等巨人的醉翁之意

柯尼卡作为创办于1873年4月的老牌感光企业,在日本是第一家推出彩色胶卷的公司,目前仍在胶卷、相纸等感光材料上占有12%的市场份额。但随着数码影像的步步逼近,柯尼卡感光部分的生意利润持续走低。而美能达作为老牌单反相机制造商,虽然推出的DiMAGE 7系列数码相机在欧洲频频获奖,却并不能挽救财务上的捉襟见肘。日本在感光材料和相机界巨人云集,富士、佳能,甚至索尼都无人能及,相比柯尼卡和美能达的规模要小得多了,这也成为他们能够联手的一个重要外在因素。但真正造成他们走到一起的原因却是出人意料的复印机。

在柯尼卡和美能达的2002年股市说明中都提到了自己的复印机生意,柯尼卡目前在复印机光存取头外销市场上占有接近100%的市场,却面临着研究人员不足的问题。而美能达虽然拥有众多光学领域技术人员,却面临业务发展不顺利,负债率过高的问题。复印机行业目前正在经历由模拟技术向数码技术、由黑白向彩色的过渡,比起竞争激烈的数码相机领域要安全得多。而且购买复印机的往往都是商业用户,利润空间要比个人相机大得多。所以这次合并背后真正的利益交换点凸显在以复印机信息设备和光存储头等的光器件业务上。柯尼卡社长岩居文雄宣称:“在信息设备领域,外界将佳能、富士施乐及理光称之为三强,我们的目标是力争赶超这三强。”

如果合并顺利,控股公司将在夏天启动,届时将诞生日本第四大精密设备制造商,按照目前业务量计算,公司年收入将达1.05万亿日元。岩居文雄甚至大胆预测今后3年内营业收入将增加约30%,2005年的目标是营业额达到1.3兆亿日元(约合人民币812.5亿元),营业利润达到1500亿日元(约合人民币93.75亿元)。

“我反对”:一位柯尼卡的持股人说

柯尼卡和美能达3年来财务状况表

注:括号中表明的已有有三个财务季度额度

可并不是所有人都乐观地看待这次合并。尽管柯尼卡和美能达计划通过渐进方式实现合并,在4月份先以柯尼卡为控股公司,分解为6个业务分公司,然后在8月再通过互换股权的方式过渡到新的“柯尼卡美能达控股公司”,之后美能达将作为业务公司纳入柯尼卡美能达控股公司管辖,并且该控股公司将下辖共7个业务公司。届时将与先前实现分公司化的柯尼卡采用不同的业务公司形态,然后于10月份合并及重组通用业务,最终形成6个分别负责信息设备和光器件业务的分公司和两个负责研究开发的公司。这就意味着一系列大幅裁员,在与柯尼卡和美能达的中国员工交流中,目前已明显感觉到他们对合并裁员威胁的担心,已经公布的数字是在2005年之前将裁员4000人。

虽然双方合并时明确说“本着相互对等的精神,用交换股份的方式实行全面统一经营合并”,但明眼人都知道是谁合并谁。柯尼卡在截至上个财务年度中总收入达5396亿日元,盈利111亿日元,而美能达公司同期的销售收入为5109亿日元,亏损345亿日元。根据美能达目前的市值和负债计算,其合并价值仅1950亿日元(约合16亿美元)。也正因为美能达目前财务状况不佳,很多柯尼卡的忠实持股人对这项合并持否定态度,甚至在刚刚公布合并之后,柯尼卡的股价曾小幅下跌。Kaye分析说:“柯尼卡的投资者担心美能达会成为包袱,美能达如果不在4月份以前改进它的资产负债状况,恐怕以后合并会麻烦不断。”为此,柯尼卡发言人不得不站出来对大家解释:“美能达的成功之处在于他的低端彩色激光复印机技术已经超过了佳能和惠普,而且他们有柯尼卡需要的相机品牌,财务问题会很快解决。”柯尼卡甚至在1月10日还专门为美国投资者发布了一项公告,来解释日本这边的情况。

从未来柯尼卡美能达控股公司的管理层人事安排再一次印证了柯尼卡作为主动一方对美能达的合并,现任柯尼卡社长岩居文雄将是未来的董事长和代理社长,美能达社长太田义胜只能次居副社长。为平衡,又委任太田义胜为集团情报机器事业公司社长。专门关注研究日本IT业动向的张妙厅先生告诉记者:“合并的核心权力很有可能将逐步流向柯尼卡一方,结果就像惠普合并康柏一样。”不要以为反对合并的仅是美能达的员工和柯尼卡的一部分投资者,很多柯尼卡的合作伙伴也不高兴。国内柯尼卡连锁冲印店的老板们就是最好的例证,北京的一位冲印店老板在听到合并的消息后不无担忧地说:“柯尼卡要是再去做相机,去做复印机,那更打不过柯达和富士的胶卷和洗印业务了,我们这些仅有的柯尼卡冲洗店早晚要受到影响。”

新浪的金手指

主笔 邹剑宇

现在是茅道临、汪延证明他们“金手指”的时候了——要不仅会花钱,还会挣钱

茅道临

短信和游戏将是新浪在2003年的重点项目

很多人都关心风险投资人茅道临出任新浪网的首席执行官之后,会给新浪带来什么变化。或者以他的背景来看,他会怎么管理截止2002年9月30日财报显示的公司留存现金9560万美元。

1月6日,新浪出公告说它一股脑花了2080万美元的现金和股票,全资收购了无线增值服务商广州讯龙科技有限公司。茅道临说现金和股票比例基本上是7/3开,新浪网花了它有史以来最多的一笔钱(1500万美元左右)。一般来说,现金支付给迅龙股东,股票归讯龙或者其股东所拥有,然后新浪就成了讯龙的100%控股人。

茅道临拒绝了记者采访迅龙股东和管理层的要求,说“他们就是要专心做事”。迅龙公司现有员工160名,拥有200万每月付费用户。公司的主要业务有为手机用户提供交友信息服务的“非常男女”和“大富翁”游戏,在广东、浙江、江苏市场反应不错。

有业内人士说,2003年上市公司一定都会做短信概念。经过两年多的发育,中国移动和联通这样的运营商拿到了丰厚的利润,相应的做短信的服务商也收入看涨。

据一份未经正式证实的数据,目前围绕中国移动增值业务服务商(SP,主营业务就是短信)收入排前五位的是:网易2000万/月,TOM1000万/月,腾讯(QQ)接近1000万/月,灵通和讯龙基本上都在700万/月。这前五位里没有新浪和搜狐。而新浪的收购则可能使它的收入排行进入前三,估计合并报表后是第二位。

这组数字显示新浪在过去的短信竞争中与搜狐一起都输给了中国“第三门户”网易。“门户”是什么这个概念很模糊,丁磊早已放弃以编排新闻内容为核心赚广告费力难讨好的路数了,短信之外他最看重的还有《大话西游》网络游戏。

游戏也是新浪看中的。

在上海的“盛大”还没把网络游戏《传奇》推到现在的高峰的时候,茅道临曾找到盛大公司的陈天桥,提出收购“盛大”,因为价钱问题被陈天桥拒绝。谁知到年底,陈天桥说:“我们现在的收入是新浪的三倍。”同时“盛大”由于2002年的杰出业绩在年底得到一笔数千万美元的融资。网络游戏的市场必然让茅道临、汪延等新浪管理人怦然心动。

1月8日,新浪又宣布与韩国最大的网络游戏开发商NCsoft成立合资公司新浪乐谷,双方股份是51%:49%。新浪乐谷于同日推出了韩国最大的网络游戏《天堂》。

陈天桥的《传奇》在韩国的表现的确不如《天堂》。新浪提供的资料说:“NCsoft公司是全球最大的网络游戏公司,其成名作《天堂》是目前韩国最流行的网络游戏,在2001年曾创下了2亿美元的营收记录;据2002年美国权威机构的调查统计,《天堂》全世界会员人数已经接近1亿,同时在线人数超过100万。”

与经营《传奇》方式不同的是,新浪和Ncsoft以合资公司形式经营《天堂》,茅道临说该游戏在中国的进一步开发也会由新浪乐谷来做。这样双方在知识产权划分和利益分配将比《传奇》等采取代理制的做法更紧密,也更清晰,同时韩方从经营中拿到的利润也更高——假如《天堂》经营成功的话。“扣除运营费用,双方的利润按照股份比例分配。”茅道临说。

茅道临说与Ncsoft的合资没有花费太多的现金,双方以机器和技术入股作价注册资本是500万美元。新浪投入的机器后面是它数千万的网络用户,这应该是Ncsoft选择新浪的主要原因。

不过话说回来,迅龙的短信能否再上台阶,让茅道临摆脱简单的“以现金买收入”的模式,《天堂》能否成功,都在于新浪的运营者能否把它最珍贵的用户资源转移过来,而新浪之前还没有证明它有优势。现在是茅道临、汪延证明他们“金手指”的时候了——要不仅会花钱,还会挣钱。