说说建筑不需要这么多理由

作者:舒可文(文 / 舒可文)

装置——人往高处走,水往低处流

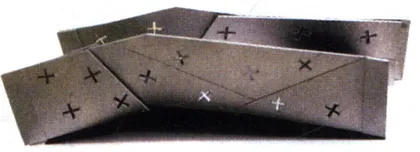

装置——十示椅

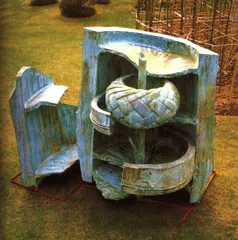

雕塑——竹根

1月8日,上海浦东的联洋集团十周年纪念活动以一个当代艺术的建筑实践《节点》为重点,邀来艺术家艾未未和上海美术馆的张晴做策展人,组织了10多位艺术家,根据“节点”这个建筑中的细部概念来做建筑。张晴是上海美术馆常设的双年展办公室主任,他为让艺术家来做建筑兴奋得不得了。刚刚过去的2002年上海双年展打出的正式名号就是《都市营造》。作为一种流行的当代艺术展览模式,双年展的主题好像都带着扫描当代社会焦点的倾向。以双年展的规模和规格来说一个很有技术味儿的“营造”话题,显然不是为了让建筑师玩一把艺术票,也不是为了让艺术家玩建筑设计的票。《都市营造》是政府文化机构的项目,《节点》由一个房地产企业发起,虽是“异工”却是“同曲”。

点题为“节点”,张晴说,节点意义重大,“它是构件的穿插处,材料的接头处,新旧的衔接处,所以节点就是一个支点支撑着建筑整体的形式,它的这个特征也反映在过去与现在之间,建筑与政治经济之间,东方与西方之间,权力与个性之间,支撑着理想和现实之间的精神结构。”艺术家对建筑话题的横插一杠,大概就是在专业和非专业之间建立一个节点,或者说,是在技术与人性之间建立一个节点。

说建筑需要这么多理由吗?《节点》的另一个策划者,同时也提供了作品的艾未未虽然不是建筑师职业,但他和建筑的关系一直就令人起疑。他设计建造了自己的家和一个不小的艺术展示空间“艺术文件仓库”,并且职业房产商评价它们“很有结构感”。这几年来他参与过小区的景观设计,各种房屋的内部设计,可都和规范化的模式别扭着,曾引起北京现代城居民不满的环境艺术作品《水泥桶》就是著名的一例。他是喜欢建筑还是喜欢作弄建筑?都不是。他是艺术家,按他的判断,一件作品如果不足以让人不舒服或感到异样,那就不值得去做。一件有意思的艺术品就是对流行和通俗的美学、社会意识的有效破坏。所以对象可以变,建筑、绘画、雕塑、古董、家具都是靶子,靶心是沉积在这些物件中的美学成规。

在《节点》里,艾未未做了一个《相交的条桌》,这种条桌他用老式家具做过,在那些条桌中,破坏性和结构性共存于同一个步骤中,的确让人感到异样。这次他用钢板焊接出一个巨大的十字型条桌,如果把它划分为四叉的话,其中三叉几乎占满整个房间,另一叉直楞楞地冲破玻璃远远地伸向窗外,好像初生牛犊一样临危不知惧。条桌在这里作为建筑的零件,放大了生活器物对人的行为的规定和改变这个作用,它让你发现,依附于一个器物形体上的愿望由于这个器物的体积、材料和位置的改变原来的愿望变得无法实现。

参与这个建筑实践展的丁乙、林一林、路青、王兴伟、徐坦等都是曾在北京SOHO现代城的现代艺术馆里镶嵌了作品的艺术家,其中有几位在现代城里还保留了些对建筑本身的距离,这一次在《节点》上,他们几乎完全把矛头直接指向建筑中的某些部件。

王兴伟做了一个逼真的《走廊》,它的外观完全类似于普通走廊,但它不像真正的走廊起着连接两个空间的作用。这个走廊本身就是一个独立完整的空间,你打开一扇门进入,经过一段走廊,再打开一扇门,走过一段走廊,再打开一扇门……因为走廊无附加目的的独立,失去了它的功能和在建筑中的存在意义。这和他在现代城的空中庭院里放的一个滑梯有一种心理上的联系,本来那个滑梯他是想让人能从4楼滑到1楼的庭院,用一个最简单最直接的设置消解电梯的功能。可是最后是电梯把它的功能消解了,变成了一个浪漫的妄想。对走廊的妄想就没那么浪漫了,当你没发现任何蹊跷地从走廊里走出来的时候,会一遍遍重复那个空落落的过程。严逢林的《迷宫》和王兴伟的《走廊》紧邻着,迷宫有两个门,任你选,只图方便的就走入那个敞着的门,走入其中发现是个死胡同,回过头来走进另一个门。从这个门可以一走到底从另一头出来,正确和错误的选择好像有两种结果,可是却没有什么大不了的不同。这个《迷宫》连续两次徒劳的寻找更加深了鼠窜的自我印象。

路青设计的是一个黑色的《梯》,是一段楼梯,可以放在任何一个天顶和地面之间,它也是失去了功能的、独立的。同样是楼梯,却很少有观众试图拾级而上,有人踏上几级后,很惶恐地退下来,因为它引导你走向的是一面墙,一个困境。在路青看来,楼梯本身可能就已经是困境。在一个形的细部无限递增的同时被无限地弱化,细部在无限递增的同时渐生出毫无前途的困境,这是路青制造的一个视觉幻象,在广州三年展中她展出的水墨长卷,就有同样的幻象,放在一个实在的楼梯上它更突出的是困境。

如果说这些困境还是经过转换手段放大了,更多的是在心理上引起反应,那么翁奋和向利庆的摄影作品就直接在情感上把观众拉向真实的世界。《骑墙》的小女孩面对的城市远景和《永不摇晃》里密集排列的楼房,让人哑口无言。

丁乙做了一个小桥,延续他以往的基本符号,这是个钢板的《十示桥》,除了那些符号性的十字标志,和他画面上的演绎逻辑趣味相异的是,这个不规则的桥因为主题是连接,也有了一种奔放的架势。它的符号和结构已经被一座还没成型的教堂看中,将作为一个有实际功能的桥安置在这个社区的教堂前。另一件有实用性的设计是朱青生的《信息城市,私人森林》,它完全依照信息时代对城市建筑的改容,把外立面设计为广告、信息板,干脆彻底让它成为一种隔离板,在建筑内部设计一个人工光的空间,培土种花木,池水养鸳鸯。张晴号称这个设计可以批量生产,装置在每家每户的阳台上。

参加《节点》展的艺术家在这里被定义的身份是非建筑设计师,由这些非建筑设计师来制造建筑的部件,这种所谓的建筑实践的意义在于他们不负有符合技术要求的责任。不负有实现上的责任,可以任由想象放胆发挥,因此存在着一种潜在能量,激活建筑设计中未被注意的人性角落,这可能是开发商对展览的真实期望。按照艾未未的说法,“艺术是艺术家的事”,艺术家对建筑题目的上下打量,暗示出城市建筑已经成了我们的当代宗教,如同我们古人的寄情山水。