死海古卷:一个纸糊的火药桶?

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

上图:一个铜卷的破损的两半部分,上面记有可能出自神殿的大约200吨金,银及其他贵重物品的秘藏地点清单

右图:古代保管者将死海古卷藏匿在这类瓦罐中

右图:神殿古卷薄如蝉翼,整洁简朴的手迹从背面映出,此手抄卷以胶膜和毛巾包裹,多年掩埋于一个鞋盒里,受到湿气破坏,一端变粘,好似软糖

下图:考古专家用镊子拼凑一叠羊皮文卷主体上脱落的碎片

2002年这个圣诞节对于诸多沉湎于“死海古卷”的圣经考古学家来说,注定不能是一个围炉拥火、合家团圆的日子。12月中旬,在美国布朗大学举行的国际库姆兰考古研讨会,简直是一场“抢班夺权”。古卷研究委员会的拖沓垄断作风与各国学者孜孜不倦的研究发掘所形成的鲜明对比,更使这批在古代犹太教向基督教信仰转化中起到了里程碑式作用的文卷变成了一个正在冒烟的火药桶。

50年前,法国天主教圣经学院院长罗兰·德·沃克斯初次对出土这批古卷的瓦迪·库姆兰——片位于死海西北角的干燥河床进行勘测时,推断这片神秘的废墟是当年称作艾塞尼教派的犹太教异端教派的活动中心,他们在这片渺无人烟的地方遁世苦修,研究教义。公元68年罗马人入侵时,他们将这批宝贵文库藏匿在山洞中使其免遭毁灭。

随着近年来死海古卷抄本的逐渐公开,考古学家们逐渐对沃克斯神父的阐释表示质疑。最早对沃克斯神父的研究提出挑战的,是芝加哥大学近东地区语言与文化研究专家诺曼·戈尔伯,他在80年代中叶动用广泛的人际关系,甚至贿赂,终于获得以色列当局同意,阅读了古卷的原本。相比之下,沃克斯神父的研究报告,不过是沧海一粟,古代近东以色列人的宗教生活与习俗,实在是一个丰富得多的世界。

在这次会议上,针对沃克斯神父“库姆兰宗教中心说”的反对意见公开浮出水面。相当一部分与会学者认为库姆兰在历史上应当是一处军事要塞,或一处防护良好的别墅建筑,它与死海古卷的联系并不紧密。拥有古卷的犹太教士们甚至可能是在耶路撒冷陷落之后,才匆忙将图书馆里的文献搬运到这里的。

会议发起人之一、布朗大学考古学家凯瑟琳娜·M·加勒博士说,新近在库姆兰遗址发掘出的种种文物,都证明了沃克斯神父的错误。例如在附近墓葬群落中发现的女性尸骨,以及在一处住宅遗迹中发现的陶质水管与浴缸,都证明这些2000年前的居住者并不是一群禁欲的苦行者。“当然,我们并没有形成什么新的共识,除了一个——即沃克斯的理论已经站不住脚了。”加勒博士补充道。的确,很多与会人士相信,沃克斯神父的宗教背景与他相对狭隘的治学方法,是造成这个错误的根本原因。“作为传说,这个故事的确美妙,但如果你略微深究一下,它就立刻破绽百出。”北卡大学宗教与考古学教授詹姆斯·D·特伯评论说。

但沃克斯的推理并非空中楼阁,在初次造访的考古学家眼中,库姆兰遗址的确看起来像一个公共社区,而非私宅林立的普通定居点。在巨大的主体建筑中没有任何私人卧室,出土的一些陶器与当时犹太教祭祀仪式所使用的器皿如出一辙,墓地中所出土的尸骨,几乎都是成年男性。

迄今为止,沃克斯的发掘报告只公开发行了一卷,由于缺乏资金,未来一至两年内只能再出版两卷。也许正是因为这些报告的语焉不详,才导致了自90年代以来在库姆兰的新一轮发掘,从而进一步推动了关于死海古卷的研究。

一些专家,以赫斯菲尔德博士为首,认为库姆兰是一个农业与手工业中心,他的证据是新近在遗址出土的谷类与纺织品残片。根据他的推断,这里的居民依照当时习俗,种植椰枣与其他水果,还有亚麻与靛青;早先被沃克斯神父认为是施先水盆的遗迹,很可能是居民设立的染坊。

但是以色列博物馆的马根·布鲁施博士却一针见血地指出,在自古淡水匮乏的死海沿岸,需要大量水供应的漂染业绝对不可能发展。不仅如此,作为一个农业中心的库姆兰,未必就与其宗教中心的性质水火不容。

的确,死海古卷的发现,就暗示了库姆兰这种双重身份的可能性,这些总数多达800余卷的珍贵文物,在出土时都被封存在高度从18到35英寸不等的陶罐中。鉴于库姆兰远离其他繁荣城市,所以这些陶器很可能就是在本地制造出来。去年,一支美国与以色列联合考察队在这里发现了为数众多的陶窑遗址及一些陶轮残片,似乎也在为这个解释提供证据。

具讽刺意味的是,最早得以阅读古卷本身的戈尔伯并没有受到会议邀请,“也许又是嫉妒心理在作怪,他们不愿看到一个知道的比自己多的人出现,也不愿意听到一个高明得多的假设”。在接受路透社采访时,戈尔伯自我解嘲道。

这次学术会议从一开始就充满了党同伐异的气氛,哈特穆特·斯泰格曼,这位德国著名的古卷研究专家抱怨说,组委会被一小撮学阀所控制,有些学者在受到邀请时,竟提出不想在会议上见到自己的同行冤家为出席条件。组委会成员之一、北卡大学古文献学专家祖迪·马格奈斯表示,他们将尽快筹备新一轮国际研讨会,以便在研究界达成必要共识,从而使“死海古卷”的研究工作排除非学术性的障碍与干扰。

死海古卷研究的“义利之辨”

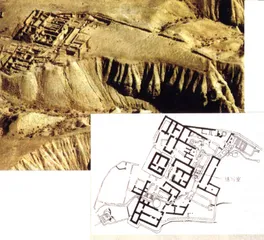

上图:库姆兰遗址已被发掘的诸废墟位于俯视死海的陡坡峭壁上(右图为其平面图)

“死海古卷”自问世以来就与种种现实利益纠葛密不可分。1947年4月17日,希伯来大学考古系系主任以利亚撒·苏肯尼克从伯利恒文物贩子加里尔·沙辛手中得到最初发现的三卷文书的次日,联合国批准成立以色列国。由于这些文书被证明为“旧约圣经”的不同抄本与早已散佚的犹太教祷文,使许多犹太人认为以色列国的建立实在是神授天赐。

苏肯尼克之子叶盖尔·亚丁也是一位古卷研究的知名专家,1967年当以色列在著名的六日战争中攻占伯利恒后,亚丁在占领军协助下,收集了许多流散在此地的古卷残片。在经过10年艰苦卓绝的研究后,亚丁出版了他的研究专著,他断言这些文件是上帝在西奈山上亲自授予犹太人的宗教律法,由艾塞尼教派创始人在现场笔录。这一论断无疑引起了其他研究者的激烈反对,德国学者哈特穆特·斯泰格曼援引其他艾塞尼教派文献,证明它们与死海古卷的文风及教义大相径庭,由此证明古卷的撰写者们实为早期基督教徒。

由于绝大部分古卷为以色列政府所独占,只有以罗兰·德·沃克斯为首的7人研究小组才能幸运地在研究工作中直接接触到这些珍贵文本,翻译与评论工作不可避免地以近乎爬行的速度进行。直至90年代初,只有大约一半的文献内容被公开披露。学界顺理成章地将这种拖延归咎于懒惰和阴谋,指责研究小组是一群名利之徒,为了稳固自己的研究巨擘地位,不惜奉行学术保护主义。

委员会的垄断终于在1991年被美国辛辛那提希伯来协和学院的学者们打破,它们利用计算机虚拟软件和一部公开发行的古卷名词索引,成功地“拼”出了一章古卷,尽管这部“拼凑古卷”的研究意义不大,但它向垄断的委员会传达了一个明确无误的宣战信号。一个月后,以色列政府迫于压力,承诺将逐步向外界透露古卷的影印版本,并加快研究小组的工作节奏。