生活圆桌(214)

作者:三联生活周刊(文 / 包包 西门媚 小昭 无忌)

流年

包包 图 谢峰

A特地挑了国庆黄金周举行婚礼,不过,我还是提早了几天去她的新房一口气送出了六个红包。A的脸上是无法遮掩的委屈和沮丧。在过去的三年内,她马不停蹄天南地北地去参加每一人的婚礼,轮到她了,谁都不来:B刚刚生完小孩还在做月子;C的妹妹与A同一天结婚;D远在法国里昂;E怀了葡萄胎,正在接受化疗;同在杭州的我要在她结婚的前一天因为公事起身飞往欧洲。惟一答应要从厦门赶来的F,最终也放弃了。F的理由:连牌局都凑不成了,来杭州还有什么意思?

其实,沮丧的何止A一人,委托我转送红包的B、C、D、E、F和我自己都清醒地意识到:属于4幢514室的游戏,在最后一个婚礼到来之前,已经宣告结束。除了失去联系的G,每一个人的婚礼,谁不曾想方设法欣然前往,尽可能参加?婚礼真是堂而皇之的借口,让我们能说服自己花时间花金钱花精力地从这头赶到那头。其实,醉翁之意不在酒,我们参加婚礼的最大收益不是见证同寝室的女孩终于有人肯冒险娶了去,而是又能聚在一起美美地玩我们的游戏——只有曾经的4幢514才有的需要四副牌的红五。

那曾是最令人回味的共同场景。我们有许多个空闲的白天和夜晚,在挂满衣服的阳台上,打发我们青春的时光。我们说“毕业后参加每一个人的婚礼,这样至少有八次机会凑成牌局一起打红五”之类的话时,迫不及待的毕业以及迫不及待的别后重逢遥遥无期。我们曾天真地以为,这是铁定不会改变的约见。

记得最早有人结婚的时候,一个甚至不是周末的日子,有五个人通过不同的办法在同一天以不同的方式赶到了宁波。四副牌的红五打到了后半夜,连新娘子都跑来争夺四个人的位置,只有B和G在电话里感受不能亲往的失意。此后的婚礼,参加的人渐渐地少了,合情合理的原因渐渐多了。我们被迫聪明地将自己的丈夫或男友培训成替补,继续欣然地前往一个一个城市,在三缺一或四缺二时聊以滥竽充数。

两天前会见了几位大四的同系学弟学妹,结束正题后,无意中说到在寝室里打牌。这种撩人的话题导致我流露出饕餮神情,完全斯文扫地。我神情夸张喜形于色地鼓励他们抓住大学的尾巴多打打牌,这些被就业压迫得透不过气来的年轻人惶恐地看我的眼神就像真的看到了神话中的恶兽。我不能怪他们。他们太年轻,无法了悟:人生有些东西到了一定的年纪就自然而然地离你而去。

就像需要四副牌的红五这种特殊规则只有自己才懂的游戏,在毕业后的第五年,“来不及说再见,已经远离我,一光年”。

爱情易碎,买房万岁

西门媚

最近开始关心房子。

关心房子的理由不外是因为想生活得更舒适,更精致。但朋友河马毫不留情地指出,这是因为虚荣。

当然买房的理由是因为贪图享乐,可能还加上贪恋虚荣了。后来我发现别人买房的理由比我能想象到的复杂得多。

我看到一则房地产广告是:“爱情易碎,买房万岁。”

据说这是在推出一种小户型的房子,我问别人,那这广告是什么意思。他们告诉我,这个广告有两种意思,一种就是说,单身的人呢,别去谈什么恋爱,因为爱情短暂,还是买个房子可以一辈子相依为命。如此说来真是悲惨人生啊,我赶紧再问第二种意思。第二种意思是说,因为爱情不可靠啊,所以恋爱的人呢,也别去念叨什么结婚生子了,最好买个小户型,同居为好啊。将来分手的时候也清清爽爽,不涉及财产分割的问题啊。这种如此凄凉的人生设想,也许很多悲观主义者一听就上道吧。反正我这个爱盲目乐观,又没吃过现实生活的苦头的人很是不能理解其中深意,也许这个广告词是个饱受生活折磨的人想出来的吧。兴许这个人是有了一个孩子想离婚想了十几年的中年男子吧巴,并且以前还是个文学青年。现在他来对广大青年进行谆谆教导是有资格的。

后来我发现这则广告词有点真理的味道了,因为如果不是放在小户型房子,而是放在更大的、更贵的、更豪华的房子上它就会有更深的意思。

因为我听说,好多人觉得婚姻不可靠就会去买房置业,而共同分期付款几十年来承担一个大而贵的东西,离婚的可能性就接近于零了。想想,如果20年的按揭,你好意思中间撒手来让对方来独自承担每月的巨大费用吗,这种情况或者你还能指望对方分一半的家财给你,就算20年熬到头,你想晚年享受自由,也无法分割你们的房子这份巨产吧。

真是买房万岁啊,买个一万年,买个永远,买个永不解脱。

看来买房真是个事关人生观的问题。要自由还是枷锁,是要充满变数,还是要安定团结。

后来听朋友阿多讲,他正在给一个房地产开发商搞策划,他给那组“单身贵族”型的楼群取名叫“集美小区”。我觉得这个名字真是好听,就很有兴致地听他仔细解释。他说,其实他这个名字真的意思是“美的集中营”,“美女集中营”,你会在那个地方看到好多美女,因为一般这种单身公寓会有很多“大款”买给“小蜜”住,当然美女如云。

果然,买什么房,住什么房还是关系到人生选择。想那“小蜜”,一定也明白“爱情易碎,买房万岁”的道理。

热闹

小昭

“詹妮弗·洛佩兹是个变性人!詹妮弗·洛佩兹的丈夫也是个变性人!”我喜欢詹妮弗,因为她见报率高,老有绯闻,而且越绯闻越美丽;她还老是忘不了自己的性感,不光忘不了自己的性感,还要嘲笑别人的不性感:“小班过马路的时候总是捏我的屁股,因为他最讨厌没胸没屁股的小母鸡!”都把人家格温妮斯欺负哭了,虽然格温妮斯确实像只小母鸡。

耸人听闻的假消息是从一张新近崛起的粉色小报上看来的。别的是日常积累——我平常就爱看热闹。爱大城市,爱逛大街看人,爱听小道消息,爱看综艺节目,爱买粉色小报。爱热闹。以前看张爱玲,说唐明皇和他的杨贵妃,除了别的,还是为了她的热闹。最近才对这个伟大发现有了切肤体会:原来热闹还真是个需要。有人需要有人生产,正经是个东西。

我原来也不爱热闹,是年龄大了,才爱起来。这话听起来不合常理,年龄大了,人应该成熟沉静起来才对。其实事情也确实是这样:我小时候是个人来疯,到处凑热闹,专门往人多的地方钻,特别能说话,还爱争论,煽动气氛,是热闹的核心。再小些的时候更是小动物样凶猛好斗,和人掐架经常到鲜血淋漓——何止是热闹。现在呢,“更多的时候我们只能独处”;坐在需要参与的气氛里常常要感到荒唐,被动地配合着扮演着,身外分身地还是冷静着,沉默着。

然而另一方面的事实却是,小时候我在热闹里把两颊说得滚烫之后,总是很后悔,不肯承认那是自己,以为那不过是若梦浮生,然后一个人秘密地爱些寂寞的东西,数学物理或者文学艺术。在文学艺术里还专挑那最寂寞的:《德·杜比埃·史密斯的蓝色时代》之类,现在碰都不敢碰了的——恐惧也懒惰—一那时却热爱享受着。得承认,年轻的时候确实生猛些,精力也充沛些。

从粉色小报算回到蓝色时代,也有快十年了。这趣味也是循序渐进走过来的,诗歌小说电影电视剧综艺节目娱乐新闻,变化得不露声色,我自己都不知道。但是今天捧着詹妮弗狂笑之后,回首得有点猛然,不小心发现了什么似的。不是什么文艺之心的堕落,也不是什么人世热情的升温,是别的,不起不落的,别的东西。从前自己热闹,就看着爱着寂寞;现在不热闹了,就看着爱着热闹。时间的横轴之上,这曲线平滑地划下来,一个一个的瞬间,不过是些虚虚实实的均衡,自欺欺人的圆满。

拉萨:人和“驴”

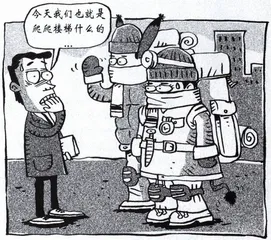

无忌 图 谢峰

听人家说马年去西藏最好,我不想再等12年,于是下定决心出发了。我和老公武装到了牙齿:冲锋衣、防水裤、登山鞋、睡袋、背囊,以及能在危急时刻发送求救信号的头灯。一下飞机,我们就直奔拉萨最大的“驴窝”八郎学旅社,藏族服务员、充满阳光的走廊、可以呼朋唤友的公告栏、带大露台的凯拉斯餐厅,当然,还少不了和我们一样全副武装、煞有介事、行色匆匆的“驴友”。一切都和游记里描述的一样,一切都让我感到亲切。真想对着拉萨晴空大喊一声“我来了”。

在被最初的高山反应打垮之前,老公说先给他的老朋友、在拉萨工作的小风打个电话,5分钟后,小风到了。十年没见面,我们还没来得及问候,就先笑成了一片:我是觉得西服革履的小风在八郎学旅社里出没显得太特别了,而小风打量了我们半天,冒出一句:“你们怎么把自己打扮成这个样子?西藏早就和平解放了,没什么地方需要你们冲锋陷阵吧巴?”

于是我们笑得更厉害。不知道老公怎么想,我承认我是有点尴尬。小风又说:“你们如果想节约钱,就住我家,新房子,刚装修了还没入住。是公款出差嘛,那就去住假日,住这么个不男不女的地方,它哪里好啊?”在一个货真价实的拉萨人面前,我不好意思分辩什么,比如跟他解释什么叫“驴行”,比如告诉他我们是想以一种朴素的方式在我们热爱的西藏的土地上行走。

我们住进了小风的新家,在自治区一个部委宽敞的家属大院里,那些我们临行前斥巨资买来的“装备”成了废物,同时也使我和老公看上去成了全拉萨最不伦不类的两个人:人不人,“驴”不“驴”的,自己看着都别扭。

半个月里,除了去那曲、日喀则和林芝,我们都住小风家。白天逛寺庙,晚上和小风的朋友们一起吃饭、打麻将、斗地主,或者看亚运会专题报道。很快,和小风的朋友也成了朋友——他们都差不多的身世:援藏干部的后代,从小和父母分离,在内地跟着爷爷奶奶或者外公外婆长大,念了大学分配回西藏工作,延续着他们父辈的生活轨迹:结婚生子,又和自己的孩子分离,把他们送回内地受教育。

我再也不好意思说自己热爱西藏了,更没有勇气告诉拉萨说“我来了”——我热爱不热爱,来或者不来,关人家什么事?