959个细胞中的生命密码

作者:鲁伊(文 / 鲁伊 吴鑫 邢海洋 李意)

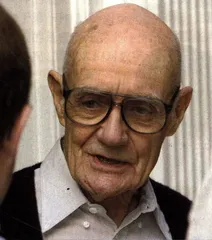

约翰·苏尔斯顿

罗伯特·霍维茨

10月7日,卡罗林斯卡学院的诺贝尔奖委员会决定将2002年度的诺贝尔生理学或医学奖颁发给75岁的悉尼·布雷内(Sydney Brenner)、60岁的约翰·苏尔斯顿(John E.Sulston)和55岁的罗伯特·霍维茨(Robert Horvitz),以表彰他们在过去的30年中在“器官发育和程序性细胞死亡的遗传调节”方面所做出的发现。但包括《纽约时报》在内的多家媒体在评论这一奖项时,不约而同地指出,在这个获奖名单上,还应该出现一个名字,那就是生命周期只有9天的线虫(Caenorhabditis elegans,简称为C.elegans)。

一条成年线虫的身长不过1毫米,仅由959个细胞组成。然而,这种简单的生物在人类基因学研究上的地位却至关重要。它是人类绘出完整基因图谱的第一种生物。当人类基因组计划与塞雷拉基因公司共同于2000年6月公布人类基因图谱时,科学家惊讶地发现,线虫与人类基因重合之处的数量多得惊人。在发表于1998年12月1)日《科学》杂志的论文中,本次诺贝尔奖获得者之一的苏尔斯顿就指出过:“人类在基因学上远比从前想象的更接近于这种1毫米长的蠕虫。”

苏尔斯顿并不是第一个注意到这种相似性的科学家。在这个问题上,曾经发现了信使RNA(messenger RNA,可以将信息从DNA传递给蛋白质的一种RNA)的布雷内是公认最具前瞻性和洞察力的人。

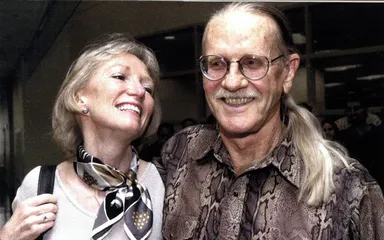

悉尼·布雷内

从严格意义上讲,1927年出生于南非的布雷内并非国内多数媒体在报道中所称的“英国人”,但他一生中做出的最重要发现的确都离不开牛津和剑桥这两个名字。1954年,布雷内在牛津大学获得化学博士学位,从1957年到1986年,他一直在剑桥大学的分子生物实验室工作。在这期间,为了研究大脑工作原理,他选择了线虫作为新的实验动物。虽然后来的研究显示,这种线虫的大脑依然过于复杂而难以分析,但布雷内却看到了它作为研究动物胚胎发育过程的最完美模型的光明前景。

很早以前,研究胚胎发育的生物学家们就发现了程序性细胞死亡(programmed cell death)现象。就像在蝌蚪变成青蛙的过程中会失去尾巴一样,某些细胞的死亡对于胚胎发育来说是必需的。这种细胞死亡使手指和脚趾得以分离,而许多生命早期阶段的神经细胞也会逐渐死去,被更高级的神经细胞所取代。为了使人体的肌肉、血液、心脏和神经系统正常运转,细胞裂变和细胞死亡都不可或缺。正常而健康的生命需要不停的细胞分裂以生成新的更有活力的细胞,但如果没有细胞死亡,组织器官就无法保持平衡。对于一个成年人来说,每天都要产生一万亿个左右的细胞,而同时,同样数目的细胞则会依照基因控制的“自杀程序”死去。这个过程,就被称为“程序性细胞死亡”。

程序性细胞死亡的重要意义,在于它能够揭示许多困扰人类已久的疾病的机理。在艾滋病、帕金森症、中风和心肌梗塞等疾病中,过度的细胞死亡引起细胞数量大幅度减少,从而导致器官功能的丧失。免疫系统疾病和癌症患者所面临的则是细胞死亡减少的问题。这会使他们的体内充斥通常应该死去的“坏细胞”,使整个生命系统的状态恶化。

程序性细胞死亡及其变异的发现让人们看到了寻找灵丹妙药的希望所在,然而,寻找的过程并不容易。面对数目无比巨大的人类细胞和基因,研究人员必须寻找一种相对简单的实验对象来完成自己的使命。

对于本年度的三位获奖者来说,这个实验对象就是线虫。

在显微镜下,透明的线虫能够相当完美地向科学家展示出它从受精卵裂变发育成为成虫的整个过程。所有的线虫的细胞分裂都是相同的:在发育过程中,一共生成1090个细胞,但其中的131个细胞通过程序性细胞死亡的方式死去,因此,成年线虫的身体仅由959个实体细胞构成。

从1974年起,布雷内就在多种学术出版物上发表论文指出,线虫体内某种特殊的基因同它器官发育有关。他的论文启发了苏尔斯顿,后者将布雷内的工作进一步扩展,并开创了一套研究线虫从受精卵到成虫的全部细胞分化的技术手段。1976年,苏尔斯顿开始发表线虫发育中的神经系统的细胞谱系,并指出该谱系的不变性(即每个线虫都会遵循同样的细胞分化和变异过程)。通过这些研究,苏尔斯顿找出了线虫程序性死亡过程中必然会死去的那些特定细胞,并确定了第一个参与程序性细胞死亡的基因nuc-1。

如果从实际应用的角度来看,霍维茨的工作可能对医药业的意义最为巨大。在布雷内和苏尔斯顿研究的基础上,霍维茨成为了那个“找出细胞自杀的秘密的人”。迄今为止,他已经找到了两个货真价实的“死亡基因”ced-3和ced-4。此外,在最近的研究中,他还发现,名为ced-9的基因在与ced-4和ced-3交互作用时,可以防止细胞死亡。更重要的是,霍维茨的研究结果显示,人类基因图谱中也包含类似于ced-3的基因,而与控制线虫细胞死亡有关的大多数基因都能够在人类基因图谱中找到对应基因。

30年来对线虫的程序性细胞死亡的研究,为布雷内、苏尔斯顿和霍维茨赢得了100万美元的奖金。但它的经济价值远远不止于此。目前世界上与这三位科学家研究成果相关的制药公司研究中的新产品多达百余种,制药业巨头葛兰素史克更不会放弃其旗下威康基金会资助的这项研究的诱人收益前景。

不过,这种与商业密切联系的状况也让许多专业人士开始对诺贝尔奖产生怀疑。《每周科学》上的一篇评论如此写道:没有人能够否认这三位获奖人的学术水平和专业性,然而,这么多年来花在959个细胞的线虫上的钱,是否真的能让我或者是我的儿子们不再面对艾滋病或帕金森症的威胁?2000年的诺贝尔医学奖颁给了研究海兔的坎德尔(参见《三联生活周刊》2002年第13期《给大脑一粒伟哥》一文),现在又颁给了研究线虫的布雷内等。

伊姆雷·凯尔泰兹

【文学奖】

伊姆雷·凯尔泰兹

匈牙利作家伊姆雷·凯尔泰兹对英语世界的读者来说也是陌生的,只有两部作品《无形的命运》和《为一个未出世的孩子祈祷》被翻译成英语。凯尔泰兹是一名犹太人,1929年11月9日生于布达佩斯,1944年被纳粹投入奥斯威辛集中营,1945年获得解救,他说过:“每当我想写一本新的小说,我就会想到奥斯威辛。”

获奖之时,凯尔泰兹正在柏林作访问学者,他说,希望这次获奖能让匈牙利人关注大屠杀的历史。瑞典乌普萨拉大学乌戈尔语教授贝克说:“他在苦难中的经历让他更能领会人性。”凯尔泰兹50年代曾为布达佩斯的一家报纸工作,但在苏联控制匈牙利后失去了这份工作,而后他从事翻译,将尼采、佛洛伊德、维特根斯坦的作品译为匈牙利文。

瑞典文学院说,他的作品表现了脆弱的个人怎样对抗蛮横的历史,在一个极度压制的社会里人怎样生存和思考。

卡尔多·贾科尼

小柴昌俊

【物理学奖】

美国的雷蒙德·戴维斯、日本的小柴昌俊、美国的卡尔多·贾科尼

雷蒙德·戴维斯

戴维斯和小柴昌俊在“探测宇宙中微子”方面取得的成就,导致了中微子天文学的诞生;贾科尼在“发现宇宙X射线源”方面取得的成就,导致了X 射线天文学的诞生。评语说,他们在“天体物理学领域做出了先驱性贡献”。

美国宾夕法尼亚大学的名誉退休教授戴维斯是20世纪50年代惟一一位敢于探测太阳中微子的科学家。戴维斯领导研制的一个新型探测器,在30年的探测中,发现了来自太阳的约2000个中微子。核聚变会产生中微子。不过,探测太阳中微子很困难,“相当于在整个撒哈拉沙漠中寻找一粒沙子”。此前,“太阳发光靠的是核聚变”一直只是科学家们的推测。

目前任职于东京基本粒子物理研究中心的小柴昌俊制造了另一个中微子探测器。现年76岁的小柴昌俊少年时的梦想是当军人或者音乐家,然而小儿麻痹症造成的右臂残疾却让他无法如愿。他对物理学产生的浓厚兴趣来自于住院期间老师送给他的那本爱因斯坦的《物理学是怎么创造的》。

包括X射线在内的多数宇宙射线在到达地球时都被大气层吸收了,要揭开宇宙X射线之谜,必须向太空发射探测器。现任华盛顿特区大学联合会主席的71岁的贾科尼早年曾领导研制了世界第一个宇宙X射线探测器——爱因斯坦X射线天文望远镜。这一探测器1978年进入太空,首次提供了精确的宇宙X射线图像。

【化学奖】

美国的约翰·芬恩、日本的田中耕一、瑞士的库尔特·维特里希

库尔特·维特里希

他们发明的方法可以帮助科学家绘制出蛋白质的三维结构图,从而“看清”蛋白质,并且了解它们是如何在细胞中发挥作用的。瑞典皇家科学院称这项成果是“革命性的突破”,“他们的成果为未来探索癌症的治疗方法铺平了道路”。

芬恩是弗吉尼亚联邦大学的教授,今年85岁,他对获奖感到十分惊异。他说,他知道自己关于分子的研究有朝一日会得到实际应用,“我知道,这项研究会得到应用和普及。它的普及程度将远远超乎我的想象”。

专门制造精密仪器的岛津制作所43岁的田中是1967年以来最年轻的诺贝尔化学奖得主,也是今年获得诺贝尔奖的第二个日本人。小泉说,在经济萧条的情况下。首次在同一年度里两人获奖,这意味着。“我们可以更加自信”。

64岁的维特里希是第五位获得诺贝尔化学奖的瑞士人。他说,获奖的时机再好不过了,因为他即将退休,离开苏黎世联邦工业学院,前往美国工作。“我正在美国筹建一个实验室,我想这(获奖)可以作为我在加利福尼亚工作的新开端。”

约翰·芬恩

田中耕一

卡特

【和平奖】

卡特

“数十年来锲而不会地为国际冲突寻求和平解决方案,致力于促进民主和人权,以及经济和社会发展。”这是诺贝尔和平奖委员会给予2002年度和平奖获得者——美国前总统卡特的评语第一句话。

引起媒体广泛关注的是该评语的最后一句话——“鉴于当前威胁动武的局势,卡特一直坚持必须尽力依据国际公法、尊重人权和经济发展的原则,通过调解与国际合作来解决冲突。”这和当前美国和英国正在筹划的对伊拉克实施军事打击的局势紧密结合了起来。和平奖委员会主席贝格尔对此毫不避讳。在美国国会授权布什总统攻打伊拉克的几个小时后,贝格尔对记者说,卡特获奖“可以解读”为对美国立场的“批评”。卡特此后也说,如果要他表态,他会反对美国国会通过授权总统对伊拉克使用武力的决议。他说:“在发动任何形式的战争之前,必须用尽包括谈判、调解等一切可能的手段,通过联合国来解决伊拉克问题。”白宫拒绝对卡特的获奖置评,也拒绝对诺贝尔委员会的有关观点置评。白宫发言人说,布什只是在两分钟的通话中向卡特表示祝贺。

其实,正如评奖委员会的评语所说,1979年至1981年卡特担任总统期间,斡旋并促成以色列和埃及签订《戴维营协定》的巨大贡献,“已具备了得奖资格”。然而,当年的诺贝尔和平奖却给了埃及总统萨达特和以色列总理贝京。贝格尔解释说,当时委员会打算颁奖给卡特,但在当年2月1日限期前,却无人提名。此后,卡特虽曾先后8次获得诺贝尔和平奖的提名,一直没能得奖。

目前时局在一定程度上有利于卡特战胜阿富汗总统卡尔扎伊这样实力强劲的对手,但卡特自己几十年的卓越成绩更使诺贝尔和平奖增色。卡特对于人权的关注显然来自于童年的经历。当时,美国南方仍处于种族隔离制度的阴影下。在自传《黎明前的一小时》中,卡特写道,自己生活的农场,生活着许多黑人劳动者。直到高中,他最要好的朋友都是黑人。

1981年卡特卸任后成立“卡特中心”,继续推动他在担任总统期间所关心的“人权”和世界和平的事业。他在1994年到朝鲜半岛核危机、波黑和平进程中均发挥了重要作用。前不久,美国特使访问朝鲜前,朝鲜方面就曾放过话说,希望新特使能像卡特那样调解两国的紧张关系,促进朝韩会谈。卡特还在“全球无数选举中充当观察员”。

中美建交是在卡特任内实现的。去年9月,卡特来到中国苏州的周庄观察村民选举,他说,中国的民主进程在基层不断扩展,“村民对于自身生活和村子比以前有更大的权力”。“卡特中心”监督中国乡村选举已经5年了。今年5月,卡特甚至作为美国在任或者卸任总统中的第一人访问了古巴,并在革命宫会见了古巴领袖卡斯特罗。

弗农·史密斯(右)

【经济学奖】

丹尼尔·卡恩曼与行为金融学

经济学奖授予美国普林斯顿大学的丹尼尔·卡恩曼(Daniel Kahneman拥有美国和以色列双重国籍)和美国乔治·梅森大学的弗农·史密斯(Vernon L.Smith)。瑞典皇家科学院称,卡恩曼“将来自心理研究领域的综合洞察力应用在经济学中,尤其是在不确定情况下的人为判断和决策方面做出了突出贡献”。弗农·史密斯“建立了实验室实验,并将其作为一种工具应用于经验经济分析中,尤其是在选择性市场机制的研究中获得了突出成就”。

传统经济学理论基石是“经济人”的假定,人都是自私的,一切行为都围绕着个人利益最大化。引申出来投资者的两个假设是:他们的投资宗旨是投资组合价值的最大化,以及永远把个人利益放在第一位。理性投资行为用投资语言就是风险大、收益高,风险小、收益小,而不是追求高风险、低收益,另外人人理性,市场上也不应该有低风险、高收益的机会。

行为金融学怀疑这些基本假设,一个常见例子是,在一个远离家乡的,一辈子很可能不再来一次的饭馆里,人们真的就不留一分一文的小费?绝大多数人都会一如既往地付小费,尽管这样是减少而不是增加自己的财富。更普遍的悖论来自诸如抵制烟草公司和扶植环保公司的投资活动,这些都不是从财富最大化的立场出发的。

行为金融学研究投资者行为背后的心理机制,认为投资者的行为或者管理行为只有在一种或全部非理性的假设上才能解释。这时候他们大脑出了问题,系统性地出现判断失误。这些行为之下,他们对回报的预期是非正常的,证券价值也是非理性的。这样的假设就解释了很多传统经济学所不能解释的问题,比如价格逆转、溢价、市场狂热和恐慌等。

丹尼尔·卡恩曼

一个典型行为金融学的问题是,不同条件、收益相同,投资者的感受是否相同。一个人的资产增值了10%,在通货膨胀率是15%的情况下实际是资产损失5%;资产没有变动,生活费用增加5%也意味着同样的效果。但实验表明,大多数人更倾向于第一种结果。对投资者心理产生最坏影响的是资产减少5%,而通货膨胀不变的情况,可见人们对数字反应不同。同样的情况用在购物上也是如此,同样的成本,消费者可能更愿意开着车到更远的地方去买便宜货。

迄今为止最伟大的发现应该算投资者的“损失恐惧”,实验显示,同样的金钱,人们从损失中获得的痛苦远比从盈利中获得的快乐多。同样是一元钱,拿到手上和给出去在心理上的影响强度不同。这也就解释了为什么股市里总是充斥着抱怨的声音。“损失恐惧”的另一个表现是投资者对高管理费用的规避,通常征收高管理费的基金都有比较好的收益预期,扣除下来,收益还是高于普通基金。但投资者不买账——损失是肯定的,而管理费带来的高收益却不是百分之百一定的。

1984年丹尼尔·卡纳曼和他的同事在划时代的论文里给出了金钱的主观价值曲线,随着金钱的增多,同样的一元钱对心理的影响越来越小,在损失方面,这个曲线在小数目上更加陡峭,使人联想起生存线上的人是最禁不起损失的。因为对小钱敏感,投资者的一大隐患就是刚赚了一点钱就了结,而成功的基金经理可以以较低的成本从大众手里接住筹码,把一个好消息带来的实质性的收益,也就是曲线的上一部分赚到手。

行为金融学揭示出的另一个普遍现象是“投资黑洞”,管理者总是对自己先期投入的项目倾注个人情感,明明不能起死回生的项目也不断追加投资,结果陷入投资陷阱中。股票市场中,投资者如果能公正看待所有的公司,在其他地方发掘潜力,也就不会陷在被套牢的股票里,越陷越深。一个有趣的例子是80年代初的德州仪器,最初公司的个人电脑部门出现损失,它的估价开始下跌,当出现更大的亏损预期时股价加速下跌。最终,德州仪器宣布解散电脑部,股价大涨——经营者看不到电脑部门已经成了累赘,而投资者已经感觉他们陷入陷阱里,把“壮士断腕”看作好消息。

行为金融学几乎是新名词出现最多的一个领域,美国科技股也印证了投资者行为非理性的假设。(本栏目图片除署名外均为美联提供)