温州鞋生态圈

作者:三联生活周刊(文 / 邱海旭)

在皮鞋生产线上,工人们将一个个“零部件”组装起来

“鞋佬”的故事

在温州人嘴里,“鞋佬”是个丝毫不带贬义的词,务实的温州人向来把“臭皮匠”视为讨生活的好路子,而且只有行业影响力最大的鞋匠才配得上“鞋佬”。如今,坐在挂满皮件的门面后头,指点徒弟叮叮当当做鞋的“鞋佬”形象早已湮没在温州人的记忆里,但余阿寿是个例外,上世纪70年代,“皮鞋寿”的名号就已经在温州打响,随后一直辐射到金华、九江。今天在温州制鞋界,很多人还以与余阿寿有过交情为荣。

余阿寿12岁投师到一位徐姓鞋匠那里学手艺,1958年被招进了集体鞋厂,从工人一直做到车间主任。一场大病改变了余阿寿的命运,他欠下厂里70元钱,为还债悄悄在家里做鞋,一天两双,每双赚4毛钱。“走资本主义道路”“罪行”败露后,他不但被赶出工厂,还被关过监狱。出来后被迫放下鞋具当渔贩子混了8年。1978年,余阿寿在温州租了间3平方米的店面重操旧业,到1981年,他的小鞋摊扩大为40平方米的皮鞋工场,一年赢利好几万。这个皮鞋工场就是今天温州最大的制鞋企业之———温州吉尔达鞋业有限公司前身。

与这位“鞋佬”的见面机会来的比较偶然,吉尔达公司总经理余进华误了记者的专访,公司几位老总一合计,干脆请来了老爷子。穿着花衬衫的余阿寿看起来更像个80年代的港商,头发梳得一丝不乱,那双被皮革磨砺了一辈子的手如今各自被金手链和金戒指装饰着。

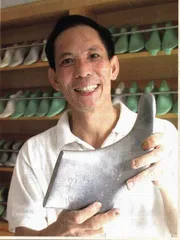

“鞋佬”余阿寿

说起“皮鞋寿”名字来历,余阿寿说:“质量好最重要,我刚出道时温州人做鞋一般都用猪皮,我一直用的是牛皮,别人做的鞋最多卖5元,我的能卖到八九元。”余阿寿回忆说,80年代初他把鞋拿到金华一家国有商店里卖,结果造成店里其他鞋卖不出去,市轻工业局派人来调查,硬是把他的摊位关了3天。虽然那时他做的鞋还没有品牌,但“皮鞋寿”的名声因此不胫而走。

最让余阿寿自豪的还得算“吉尔达”的壮大,原先日产十来双的小鞋厂现在已经拥有员工2000多人,标准厂房30000平方米,年产皮鞋350万双。“当时跟我一样开鞋摊的‘鞋佬’没有几个能真正做大的。”余阿寿说,“带我入门的徐师傅现在还健在,他们中的很多人仍在开小鞋摊。”

上一代“鞋佬”的小生意还在继续,整个温州制鞋业已经发生了翻天覆地的变化,与之同步的是新一代“鞋佬”的崛起。2001年全国皮鞋产量24亿双,温州鞋几乎占了1/4,全市鞋革业实现工业总产值295亿元,从温州海关出口的鞋类产品总价值4.62亿美元。温州市鞋革工业协会秘书长朱峰给记者提供的最新行业数据显示,2002年第二季度销售额2.808亿元的吉尔达在整个温州制鞋业中排名第三,在它前面的是“奥康”和“意尔康”,在它后面有“康奈”、“多尔康”、“东艺”、“飞鸵”、“泰马”、“红蜻蜓”,它们全都位居全国前20家制鞋巨头之列。

谈到“奥康”、“吉尔达”等龙头企业的崛起,朱峰认为质量绝对不是主要因素:“温州鞋业起步时的作坊式生产很难做到规范,鞋的样式虽然不错,价格也便宜,但牢固性差,因此温州鞋一度被视为伪劣商品的代名词,应该说质量得到大幅提升还是近几年的事。”朱峰说,“实际上温州大鞋厂能够崛起主要是市场做得好,新一代‘鞋佬’几乎都是做营销起家,像‘奥康’的王振滔、‘红蜻蜓’的钱金波、‘东艺’的陈国荣等,当初都是鞋厂的营销人员。即使像余阿寿这样自己做鞋的老板,也是先把分销店开到金华、九江甚至武汉,在全国建立起营销网络,再逐步从规模上充实‘吉尔达’的实力。”

据称全国85%以上的皮鞋市场是由温州人开的,仅在新疆做鞋市的温州人就有两万。温州人甚至把鞋类市场开到了意大利、法国、巴拿马等十几个国家。“奥康”、“吉尔达”、“红蜻蜒”都已在全国开设了上千家具有统一标识、统一形象、统一价格的皮鞋专卖店。

产业链·生态圈

黄龙商贸城是温州最大的鞋市之一,几乎所有的温州鞋厂都在这里开了店面。

记者见到王国平的时候,他正坐在磨具旁打磨鞋楦,他的铺子被裹夹在几百家鞋铺中,和那些小鞋店一样,门面后面就是加工车间。前店后厂,典型的温州小商品经济模式。王国平递给记者的名片上写着:鹿城鞋楦厂厂长。得知记者前一天刚采访过余阿寿,王国平忙不迭地说:“你应该问问他,他肯定知道我,他的第一双获奖皮鞋就是我给做的鞋楦。”

先有鞋楦,再有鞋型,每生产一种款式的皮鞋都要先做一双鞋楦。王国平称温州的鞋厂基本上都用过他做的鞋楦。“生意不好做了,”王国平感叹着,这个4岁就开始做木型的鞋楦工在鹿城鞋楦厂也已干了25年。“我们是温州最早几家鞋楦厂之一,原先每天只能做100多双鞋楦。”王国平说,“现在温州地区的鞋楦厂已经有100多家,家家都吃不饱。”王国平做一双鞋楦只要两小时,他的厂开足马力一天能做2000双,但激烈的竞争使这家老店的实际产量远远低于这个数字。

像鹿城鞋楦厂这样的配套企业在温州约有2000多家,在它们上游生存着约4000家制鞋厂,从4000人规模的“奥康”到10个人的家庭作坊。中国皮革和制鞋工业研究院温州办事处常务副主任方岩对记者说:“温州制鞋业最大优势是成本优势,而产业链的高度集中是温州鞋获得成本优势的根本原因。”

小鞋厂仍沿袭着纯手工作业的模式,工人大多来自江西、安徽等省

温州的鞋机厂从80年代开始发展,目前已经有几十家,比较著名的有大龙、瓯江等厂,这些厂可以为制鞋企业提供整条生产线。在乐清白石的鞋底生产基地聚集了几百家鞋底厂,可以生产成型底、组装底等所有鞋底品种。鞋底主要原料聚氨酯在温州本地就能获得——温州华峰集团是全国最大的聚氨酯生产厂家。此外,巨溪的鞋面皮生产基地、平阳水头的鞋里皮生产基地、永嘉黄田的鞋饰生产基地完全可以满足温州制鞋企业对鞋皮、鞋饰需求。甚至产业链的最初环节——生皮也能在温州市场获得。温州本地虽然不产牛,但巨溪有庞大的牛皮生皮交易市场,水头有猪皮生皮交易市场,在市场上可以得到全国各地的货源,甚至包括蒙古的黄牛皮、缅甸的水牛皮和美国的蓝皮胚。

方岩说:“从鞋皮、鞋楦、鞋底到内衬、包头、鞋饰,皮鞋的每一部分几乎都由专门的厂家进行生产,鞋厂最后只是组装。”记者在采访中也感觉到:这6000家企业组成的温州制鞋业不仅是一条密集完整的产业链,而且已经构成了一个市场在外、内部循环良好、高度社会化分工的生态系统。记者了解到,江西、四川等很多地方曾以零地价、零税收等优惠政策吸引温州鞋厂产业转移,但真正过去的鞋厂寥寥无几,它们宁愿守着本地30万元一亩的地价和较高的税率,原因只有一个——一旦它们选择离开,同时失去的将是产业生态圈带来的成本优势。

朱峰说:“这条产业链的韧性特别强,因为每一个环节都存在激烈竞争,一家倒了马上会有四五家进来抢夺地盘,因此不可能出现产业链脱节问题。除非某个顶级大厂倒闭,否则这条产业链将始终保持稳定。”

4000个鞋厂的加减运算

采访温州制鞋业,记者始终怀揣一个问题:如此众多的制鞋业是怎样在这样一块狭小的区域内实现共存的?据不完全统计,温州目前共有制鞋从业人员三十余万。一条比较符合逻辑的思路是:如此密集的产业同质现象必然导向兼并和淘汰。但在温州,这一切似乎并没有发生:在十来家最大的鞋业巨头下面,平稳生存着500多家规模在300~400人的中型鞋厂和3000多家纯手工操作的家庭作坊。

中国皮革和制鞋工业研究院的方岩说:“中小鞋厂能够生存下来首先在于中国市场广大。温州皮鞋主打全国二、三类市场,即中小城市和农村,在这些地区,像‘奥康’、‘吉尔达’这样的大厂皮鞋已经坐稳了名牌交椅,它们的平均价位在200元左右,但50元的皮鞋和十几元的革鞋需求量仍然很大,尚未饱和的低档鞋市场为温州中小鞋厂提供了生存空间。”据方岩介绍,温州小鞋厂用的皮料一般是比较低劣的真皮或碎皮,要不就是二层移膜皮,成本极低。

温州稍微上规模的中小鞋厂除了经销自己的品牌,还通过为大鞋厂做加工来寻求生存。“奥康”有关官员向记者介绍,他们厂每年开发的新品种有5000多款,光靠“奥康”自己不可能完成这么多产量。尤其是在皮鞋销售的旺季,大量单子会交给下面的鞋厂去做,“奥康”则为它们设立质检指标,保证标准。这位官员还强调,他们的鞋一般只包给中型厂去做,家庭作坊是不会考虑的。

这和记者了解到的情况有些出入。薛女士是黄龙鞋产业基地一个家庭鞋厂的老板,记者采访她时是早晨8点,她的厂还没有开工,但旁边一些家庭作坊里已经传来嘈杂的鞋机声。“我们这里的工人大都是外地妹,随时挂牌,随时上工,各家开工时间也不一样。”薛女士说,她得先把女儿送到学校再回来开工。薛女士厂里现有15位工人,每天能产200双皮鞋,算是温州鞋企业里最小型的一类,她也有自己的品牌,叫“奇宝龙”。奇宝龙鞋就在旁边商贸城里卖,40~50元一双,客户主要是外地的批发商。

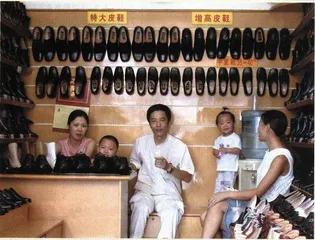

王国平和他的“得意工作”

这家小鞋铺也经营功能鞋,铺子后面就是加工车间

记者问她替不替大厂加工,薛女士说:“这里的小鞋厂都会接大厂单子,加工一双鞋我们能得10元利润。不过我们宁愿做自己的牌子,因为替人加工资金周转比较慢。”薛女士说温州最大的鞋厂也会到这里来找加工点,但一般大厂来的人都不会透露厂家姓名,只是留下订单和鞋样,签了协议就走人。记者问为什么,薛女士说:“小鞋厂都不太愿意为‘奥康’那样的企业做加工,因为它们要对产品逐件检测,很多鞋子做好后都会被退回来,为它们做不太赚钱。我们一般是为中型鞋厂做加工,如果事先知道雇主是‘奥康’或‘吉尔达’,我们提的价码就会高一些。”薛女士还称小鞋厂互相做加工的情况也很普遍,不过每双鞋的加工费只有三四元钱。

至于中型鞋厂,除了做自己的牌子,基本上都是大厂的加工基地。朱峰说,有些中型鞋厂的生产规模并不亚于大厂,但自有品牌的产量极小。朱峰说:“尽管温州家庭鞋厂的市场空间仍未饱和,但生存条件会越来越差。随着城乡市场消费水准的提高,温州小鞋厂会逐渐走上一条自然淘汰的道路。”朱峰称,实际上目前鞋厂的数目和以前相比,已经开始呈现下降趋势,“现在的大厂都是从家庭作坊起步的,但是90年代初那种靠营销做大的腾飞之路已经不可能被重复,中小鞋厂要么更加依附大厂生存,要么逐渐被市场淘汰,中间没有其他路可走。”

有人还是相信会有其他出路,郑育坚是其中一个。他是一家中型鞋厂——超康公司的老板,同时又是另一家中型鞋厂——曾高鞋业的首席设计师。郑育坚还有一个常为人提起的身份——他是余阿寿的关门弟子。郑育坚是在他的宝马车里接受的采访,他说:“很多人都说我在‘玩’鞋,可我觉得,像我们这种规模的厂,必须靠技术开发才有出路。”“玩鞋”的郑育坚现在手上已经握有十几种功能鞋的专利,包括增高鞋、纳米鞋、加温鞋等等,不过只有增高鞋的市场前景比较看好,其他几种功能鞋都还躺在鞋革研究院的展柜里,暂时找不到市场。郑育坚不讳言自己的企业也为大厂做加工,但他坚信功能鞋一定能打出一片天地。

害死温州鞋的四字真经

1987年8月8日发生在杭州武林广场的“火烧温州鞋事件”至今仍是温州鞋佬们心头上的一道疤痕,经过十几年努力,温州鞋假冒伪劣的形象已经得到根本改观。但是“中国名牌”起作用的毕竟还只是国内二、三类市场,一个不容忽视的事实是:在北京、上海、广州的高档商场里,很难看到温州鞋的身影。

“价廉物美会害死温州鞋”,这是朱峰常挂在嘴边的话,记者问他:“难道温州制鞋业赖以发家的‘四字真经’真的会变成穿肠毒药?”朱峰说:“如果创不出国际品牌,温州鞋业一定会出问题,而且首先从外销鞋开始。”

2001年,温州外销鞋产量猛增了40%,已经逼近总产量的30%,仅从温州海关出关的皮鞋就价值4.6亿美元(更多的外销鞋通过批发商从全国其他口岸出关)。温州排名前十的鞋厂里好几家以生产外销鞋为主,如“东艺”、“泰马”等,“吉尔达”的外销鞋占总产量的45%,包括“奥康”在内的几家鞋厂刚刚和沃马特签订生产协议,将为这个全球零售业霸主大量生产供超市出售的廉价皮鞋。

朱峰称温州鞋厂在国内很少进行削价竞争,但在国外市场价格战已经打得昏天黑地。“我在乌克兰、匈牙利、罗马尼亚市场考察时看到,温州卖到那里的真皮皮鞋比其他国家生产的革鞋都便宜,普遍不超过20美元。”记者在吉尔达造鞋车间也看到,一双出口俄罗斯的真皮长筒女靴将只卖100多元人民币。“像这样的情况很容易招致反倾销调查。”朱峰说,“温州打火机的教训还不够深刻么?”

方岩告诉记者,温州要创国际品牌,从技术角度看并不乐观。“制鞋业虽然是典型的劳动密集型产业,但技术升级的空间依然很大。温州皮鞋和国际品牌相比,技术上的差距从原材料那一级就开始了,进而延伸到整个产业链,而不仅是设计上的差距。”

方岩举皮料为例,国外皮料都出自养牛场,牛统一屠宰,皮的年龄是一致的。而国产牛皮从3岁到20岁的都有可能,鞣制过程中化学原料的吸收量就会不一样,所以国产皮很难保证统一性。他说:“现在整个产业链上最薄弱的环节确实是设计,即使和广州鞋相比,温州鞋在韵味、轮廓、线条和材料的应用上都存在差异。但设计是和技术紧密相联的,设计再好,质量无法满足要求,一切都是瞎忙。”

技术型“鞋佬”郑育坚则说:“温州鞋厂最不重视的就是技术开发,其实在国外,鞋的材料、款式、造型、功能都能申请专利,如果这些专利都被老外注册,温州所有品牌的外销鞋都会死掉。”

绝大多数温州皮鞋都有自己的品牌

品牌之路

离开温州的前一天,记者终于有机会采访奥康集团总裁王振滔,这位靠3万元起家的前推销员被普遍认为是最具魄力的新生代“鞋佬”。

也许是为了证明自己的超前意识,在其他鞋厂坚守温州纹丝不动的时候,王振滔已经在重庆买了2000亩的工业用地,准备将“奥康”复制过去。王振滔解释他在重庆开厂的原因:“世界皮鞋生产基地过去在意大利,70年代在日本,80年代在台湾地区,90年代初在广东东莞,现在是在温州,但我认为2015年以后会移到中国西部,‘奥康’在重庆设厂,就是基于这个预见,我们不能等那天来临了再做打算。”王振滔随后说了一句很唯物的话,“温州制鞋业和鞋类市场总有一天会衰落,但温州皮鞋的品牌和观念完全可以继承下去。”

王振滔用一件往事来表达自己对品牌的看重,“90年代初,我们的鞋在武汉被作为假冒商品没收,我花了12万元打官司,理由只有一个,我的鞋有自己的品牌,不是假冒商品。”这场官司王振滔打赢了,他得到的赔偿是2000元。

谈到提升温州制鞋品牌,王振滔说:“温州鞋有几千个品牌,怎么创国际名牌?其实整个温州有10个品牌就足够了,最好只有3个。”记者问他这句话是否隐含着一种观点——大鞋厂的兼并,王振滔没有回避这个敏感话题,他说:“中国皮鞋市场目前还是个细分状态,只要各自找准一点,大家都有饭吃。但从长远看,制鞋这种劳动密集型产业就是需要一个大的产业集团,如果没有整合,国外企业有品牌、有技术、有管理,我们拿什么和国外品牌竞争?”王振滔最后透露,“奥康”已经和“全球最大鞋厂之一”签订了协议,将在品牌和销售上加以合作。

就王振滔提出的“整合论”,记者征询了温州制鞋界许多人士的意见,普遍态度是不以为然。温州鞋革协会研究人员郑旭峰说:“在温州这方水土,‘宁为鸡头,不为凤尾’的思想根深蒂固,每个人都想当老板,所以才出现那么多的鞋厂和品牌,真正愿意在别人手下做管理、搞技术的温州人少之又少。”

这些女鞋出口俄罗斯,每双售价不超过200元

关于“鞋佬”之间的关系,记者听到不少有趣的传闻,其中一条是每逢鞋革协会召集鞋厂老板开会,都要预先举行一个抽签仪式,以决定各位“鞋佬”在会议上的座次,否则很容易引发纷争。郑旭峰说:“温州大鞋厂之间极少合作,相反像‘奥康’和‘红蜻蜓’原本是一家,分开后都搞得不错,在它们之间谈整合简直是天方夜谭。”

另一条思路是为国际品牌做加工,持这种观点的大多为外销鞋厂。东艺公司从去年开始为美国Elanpolo公司生产CHEROKEE牌皮鞋。东艺集团董事长陈国荣说:“为国际公司加工品牌可以有效吸收先进的技术、管理、开发经验,为我们自己的品牌增添灵感和内涵。”他还举广东宝隆鞋业为例,“创品牌不一定限于产品商标,宝隆鞋业固定资产30亿元,生产线235条,员工20万人,纯为国外品牌做加工,自己没有品牌,但‘宝隆’却是公认的名牌企业。创品牌可以有多种形式。”

在温州制鞋业,为外国鞋做加工的想法目前属于绝对的非主流,记者在采访中发现,温州老板们普遍具有浓厚的“民族意识”,或许这是温州“地域意识”的某种放大。康奈集团董事长郑秀康是最为激烈的“反加工”派,在记者参加的一次鞋革论坛上,郑秀康情绪激动地说:“中国要从制鞋大国走向制鞋强国,温州作为中国鞋都,必须担负起创世界名牌的使命。”郑秀康将加工企业调侃为“三轮车夫”,他说:“温州三轮车夫拉生意常被人压价:两块钱你骑不骑?加工厂的下场就跟三轮车夫一样,最后能剩下多少附加值?”郑秀康还宣布康奈已经在美、法、意等国建立了9家专卖店,他有信心用十几年时间把康奈做成世界名牌。

朱峰认为,温州制鞋业创国际品牌不可能一蹴而就,不能只靠几家大厂,而应该提升整个产业链的质量。他说:“当前最紧迫的是要在制鞋企业引进现代企业制度,加强管理、引进人才。温州鞋厂不能只引进外地民工,还必须从全国乃至全世界引进优秀设计人才和管理人才。”

“家族企业没问题,家族式管理一定要改变。”朱峰说,“现在很多‘鞋佬’的子女根本就不具备办企业的能力,家族式管理将会堵死制度创新和优秀人才进入温州制鞋业的通道,如果这方面没有突破,温州鞋业包括大厂都有可能被淘汰。”

如何升级温州?

9月6日~9月8日,由e-talking飞行论坛和温州方面共同举办的“信用温州,财富天下”论坛在温州王朝大酒店举行,记者采访了几位与会的著名经济学家,请他们就如何提升温州经济发表自己的看法。

马津龙

马津龙(温州市经济学会会长):温州具有天然的、无法回避的区位劣势,她处在一个偏僻角落里,迄今为止,信息和交通相对其他地区仍然比较闭塞。温州主要以山区为主,缺乏自然资源,如果不是改革开放初期温州在市场化、民营化方面采取了一种比较激进的改革路线,先于其他地区取得产权制度上的优势,温州不可能发展到今天这个程度。但区位劣势仍将长期影响温州经济发展,它决定了温州不可能成为中心城市,从而决定那些只有中心城市才能发展起来的产业无法在温州找到生存土壤,如高科技产业或高能级的服务业。因此深化现有产业的制度创新和技术创新是温州经济持续发展的惟一出路。

如今在产权模式上全国已经不存在大的差异,温州的天然劣势就会更加凸显,尤其是人才资源的匮乏,这也和温州区位有关。温州现有的老板、技术人员、管理人员普遍受教育程度都比较低,但温州地理位置又决定该城市在大规模地引进高素质人才方面存在较大难度,如果在这方面没有新的思路,温州面对全球化竞争时人力资源的劣势就会越来越明显。从管理者层面看,温州现有的家族企业领导人仍然是比较优秀的一拨人,但随着时间推移,现有的家族式管理肯定会阻碍职业经理人进入这些企业,或者即使进入也形同虚设,从而成为制度创新的拦路石。

张维迎(北京大学光华管理学院副院长):国外40%的上市公司都是家族企业。如果没有家族企业,没有家族管理,不会有温州今天。但同样也可以说,如果没有现代化管理,大部分温州企业可能就不会有明天。其实我们真正要讨论的,不是家族管理好还是现代化管理好,而是温州企业如何才能逐步走向现代化管理。也许中间应该有一个过渡过程,如将家族管理措施和现代化管理措施相互结合起来,但这里的关键是信任问题怎么解决。如果信任问题解决不了,家族管理永远是主导模式。一个企业在制度化尚不规范的情况下引进职业经理人是有危险的,一般来说,企业内部越规范,信任度就越高。企业家素质和职业经理人不一样,企业家的先天素质是第一位的,温州很多人读书不多,十几岁就创业成功,就取决于他先天的素质,他的冒险精神和决策的果断性。但职业经理人后天的知识是第一位,先天素质是第二位的。所以我基本上同意这个观点,温州企业家需要职业经理人,但从国外经验看,一般是第二代或者第三代引入现代化管理比较好,第一代引进职业经理人可能不大合适。

黄辉

黄辉(毕马威咨询大中国区总裁):温州企业已经成功地建设了产业结构,快速向西方产业模式靠拢。但同时我们也看到,许多较大的企业正处在战略转折点,一般的民营企业,在收入达到5亿到10亿人民币的时候,就会面临不可忽视的挑战。第一,温州产业的一个现象是横向和纵向产业链的实体过分细分,导致整个供应链效率低下;第二,集团公司的结构过于复杂,集团没有共有的管理模式和共有的文化,没有横向组合,也没有以业务为导向的做法,造成间接成本的失控以及市场回报率过低;第三,缺乏长远的眼光优化资产,短期行为非常严重,大家盲目追求多元化,我今天搞房地产,他也搞房地产,同样的模式,但并没有考虑到各个业务、产品、服务之间,有什么样的协同效应;第四,国内外市场的营销和市场规划能力薄弱,还缺乏对营销渠道进行高效率管理和实施的能力。

要保证温州民企能够持续快速发展,关键是两个字来概括——“开放”。首先是开放的产业链,要提高产品和服务的标准,促进产业链纵向横向的整合,引进国际资金,推进和提高资金回报率,从而推进集团的市场组合,简化市场结构,提高市场管理水平。其次是开放商业模式,要进行多方面、多样化的合作,包括自己的品牌,要掌握更多的国际化营销渠道操作的模式。最后,最为重要的是开放的思想,开放的观念,这样才能创造一个真正可持续发展的温州模式。

海闻

海闻(北京大学中国经济研究中心副主任):温州民企普遍规模都不大,包括一些最大的制鞋企业也不能算是真正意义上的大企业。在一个相对封闭的情况下,规模不大还可以发展,一旦放到国际环境中,规模问题就会凸显出来。我1994年来温州参加乡镇企业产权研讨会的时候,就觉得温州企业的产权制度是领先的,但现在全国各地都已经向温州的产权制度靠拢,原先的制度优势已经不存在了,这时温州企业基本都是家族式管理、缺乏现代企业合作机制和金融手段的缺陷就暴露出来。温州制造业同样需要增加科研成本和固定成本,把规模做大很有必要。对温州企业来说,做大的瓶颈还是集中在观念和制度上,企业间要有合作和兼并的意识,要允许破产,不能搞地方保护。我了解到温州企业对股份合作制的尝试大都不太成功,这就是观念的问题,通过股份合作实现整合是中国民营企业值得尝试的道路。