法国式调情

作者:王小峰(文 / 王小峰)

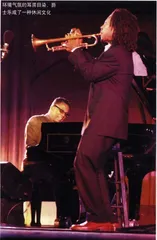

环境气氛的耳濡目染,爵士乐成了一种休闲文化

还是在几年前,一个搞爵士乐的朋友对我抱怨,说中国喜欢爵士乐的人太少,每次演出只有那么几个人看。后来还有一个听爵士乐的朋友和我谈到爵士乐如何伟大,它的音乐、它的表现方式、它传达出的情感。再后来,我曾经帮助过美国爵士乐演奏家迈克尔·怀特博士来中国演出,怀特博士演奏的是传统爵士乐,而且演奏的乐器是黑管,在当时,他的演出效果可想而知。北京在90年代初就开始举办爵士音乐节,对普及爵士乐起了很大作用,但音乐节却每下愈况。

可是,喜欢爵士乐的人却越来越多。一个朋友也曾告诉我,她很喜欢爵士乐,但从来不敢对人说,因为周围都是喜欢爵士乐的人。这位朋友的言外之意是,现在喜欢爵士乐的大尾巴狼太多,真正能听进去的人不多,所以还是不要跟他们同流合污为好。事实也的确如此,爵士音乐节的衰落就是最有说服力的证明。

然而,忽然就爵士了。几年前,一个喜欢村上春树的朋友不停地问我一些爵士乐歌手的名字,后来才知道,村上春树是在中国普及爵士乐的市场推销员,他比搞了10年的北京爵士音乐节的影响还要大。爱屋及乌,爵士乐就这么在中国发扬光大了。最近在市场上看到一张切特·贝克的唱片,封面上印着一行字:“著名作家村上春树喜爱的爵士唱片。”

除了村上春树,现在的一些酒吧,也都把背景音乐锁定在爵士乐上,环境、气氛的耳濡目染,爵士乐成了一种休闲文化。从前跟我大谈爵士乐的朋友再也看不见了,我看见的是又一个朋友写了一本书,叫《克莱因蓝》,看书名没看明白,翻开一看,是写爵士乐的。蓝就蓝吧,还要“克莱因”一下,够小资的。

如果仔细看看目前市场上流行的一些爵士乐唱片,就会发现,爵士在中国成为小资宠物是必然的,迈尔斯·戴维斯、基思·加勒特、斯坦·盖茨、约翰·科尔特兰以及村上春树热爱的切特·贝克……他们的音乐一个比一个小资。有一张叫《蓝夜》的唱片,里面汇集了36位滥情爵士歌手的煽情爵士怨曲,成了许多国外酒吧必备之物。

酒吧里为什么会播放(演奏)爵士乐,无从查考,但爵士乐的表现方式(尤其是常用的两件乐器钢琴与小号)与酒吧的氛围非常吻合,就好比中国人进了茶馆必然要听到古琴与丝竹一样。环境与音乐的关系对一个人很重要,比如理查德·克莱德曼的音乐就适合在酒店大堂播放,这和人的心理接受方式有关,人们经过反复试验,发现就是克莱德曼的钢琴曲最适合在酒店大堂播放。至于肯尼·G的《回家》成了商城里的送客曲、《十五的月亮》成了收垃圾车的信号曲是否有一定原因,就不得而知了。

爵士乐适合在酒吧里播放,其实就是突出一点:暧昧。爵士乐带给人的感觉总是幽暗、混浊,人在酒吧环境中,自然不自然就变得敏感起来。最近有两张爵士乐唱片,几乎把这种暧昧推向了极致。

一张叫《小酒馆的情歌》,一张叫《巴黎的四月》。与更多小资爵士唱片不同,这两张唱片把传统香颂与现代爵士乐演奏方式结合在了一起,更符合现代都市人的心境,朦胧、浪漫、慵懒是唱片中传达出的情绪。这些歌曲大都曲调优美,随时可以泛滥起人们心中的情绪,这里,不妨听听法国式的浪漫是什么样子的:

“绵绵复咏温柔的情事,甜言蜜语,你一说再说,我也不厌倦。愿你永远强调这些至高无上的话题,我将更爱你”(《情话》)。“当一个家伙亲吻我时,我颤抖,我已爱上了他,被如此大胆的手臂所环抱,如何能不失去理智”(《圣约翰之夜的情人》)。“在每个为爱献出生命的夜晚,幸福的感觉是如此强烈,给我生命的喜悦,叫烦恼和忧愁消失无踪”(《玫瑰人生》)。“湛蓝的夜,属于我们的夜晚,只需两个人在场,这一刻,盼望过多少次,今夜的恋人只有你和我”(《湛蓝的夜》)。这样酸的情话,如果换个环境,就会有些滑稽,如果在酒吧,效果就会出奇地好。

与传统、融合爵士乐不同,这两张唱片中的曲目大都是根据流行歌曲改编的,改编者也煞费苦心,目的就是为了在原有的情歌基础上多出一分挑逗,从制作人角度来看,他在制作一张“概念唱片”,一张汲取酒吧暧昧情绪之精华的调情唱片。