冒犯当中的人性

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

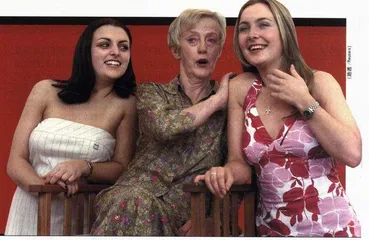

费利丝·麦克马洪(中)和《马德莲姐妹》中的女演员诺拉·吉恩(左)、多罗西·达菲(右)

今年威尼斯电影节期间,彼得·穆兰和《马德莲姐妹》中的演员之一费利丝·麦克马洪在丽都饭店照了一张合影。他一手抱着演员的肩,一手夹着支烟,往前指着,张大了嘴笑,看起来像个粗人,即通常所说干体力活的人。彼得·穆兰出身一个穷人家庭,是8个孩子中的第6个,在演了多年舞台剧和电影后,年近40岁时,他成了人们谈论的名人——因为《我的名字是乔》他获得了戛纳电影节影帝称号。威尼斯电影节最终结果出来前,没有人想到他能拿金狮奖,对该片,人们普遍的看法是:“很有竞争力。”

未获得金狮奖前,天主教方面已经对《马德莲姐妹》不满了。穆兰拿到奖的第二天,天主教有关人士评论说:“这部电影根本没有说实话,它破坏了电影节名声,而且有损电影节水准。单是从美学角度来考量,它也不行。我很惊奇居然没有人质疑历史准确性的问题。”但穆兰的看法刚好相反,他说自己是从一部有关马德莲的姑娘和妇女的记录片中得到了启发,从1850到1940年,进慈善收容所是很多家贫和被认为品行不端的女孩的命运。片子叙述了上世纪60年代发生在臭名昭著的马德莲之家的四个女人的故事,记录片呈现的是一个跟穆兰看法相反的爱尔兰人。他要把自己看到的历史真实拍到自己的电影里。在《马德莲姐妹》里也有四个女人,她们被迫在污秽的洗衣房里工作,忍受修女和神父的精神及肉体的双重折磨,因此寻找各种各样的机会要逃离马德莲收容所,她们的每一次努力都赢得了观众掌声。

彼得·穆兰不怕冒犯教会的精神已经使他被视为苏格兰英雄。教会已经不知道第几次被欧洲导演冒犯,欧洲电影导演几乎已经没有任何禁区,他们没有大制片厂和大预算干扰,导演也秉承“个人艺术家”传统,而且不像美国那样清教占统治地位。他们可以用一切自己想用的材料表现自己眼中的人性。欧洲电影大胆的传统从电影一出现就表现出来,第一个接吻镜头和第一个裸体镜头都出在欧洲电影里。虽然欧洲电影对电影成人化(对人性的探讨而言)作出了贡献,但正如莱斯特·凯泽说的那样:“1960年以前,没有一部重要的欧洲影片抓住过美国观众的想象力,也从未使售票处门口排起过长队。”2001年获得戛纳电影节最佳影片及最佳男女演员奖的《钢琴教师》2002年3月在纽约放映,在美国全国放映则要一直等到9月。

《钢琴教师》的导演米歇尔·汉尼克的电影里从来不缺少被动型的偷窥者。他被认为是当代了不起的电影诗人,在他作品里充满了对这个荒谬时代的评论。像所有谈论具有挑战性话题的导演一样,汉尼克在美国没有什么名气和市场。拍摄这样刺激观众的电影,他的出发点是现实。他认为美国类型片不过是谎言,如果电影想要成为艺术,必须要面对现实。汉尼克并不反对主流电影,人们紧张的生活确实需要逃避,但主流电影对一种艺术形式本身没有什么用,把他的想法付诸银幕的是法国著名电影演员伊丽莎白·休伯特。曾经有记者问汉尼克为什么不找一个更漂亮的女演员,这样可以让电影的悲剧性更突出。汉尼克说,他不认为休伯特是位光彩照人的演员,朱丽亚·罗伯茨那样的才能称得上光彩照人,但只有很少演员才能做到在同一个时刻热情如火和冷若冰霜。

就在《钢琴教师》获得戛纳电影节最佳影片奖的同一年,法国电影《亲密》在柏林电影节上拿到金熊奖。这令我们感受到,在性中探讨人性已成为一种潮流,几乎到了一部电影里如果没有性,人性似乎就得不到充分体现的地步。过度的性爱镜头,显然对观众的观念是个挑战,但很多导演仍然一而再,再而三强调这个话题,也许是想说明现代人的发泄途径只有性了——不过这样的做法使欧洲电影跟性扭结得太紧了。就像教会被不断冒犯一样,正是在马德莲那样的教会机构对个体的压制下,人性的力量才能显示出来。