生活圆桌(211)

作者:三联生活周刊(文 / 小昭 杨不过 布丁 林妹妹)

空中小姐

小昭 图 谢峰

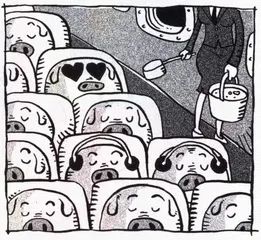

以前认识个人,恋制服。爱小护士,爱空姐儿。我先就想起了王朔、杜梅什么的。据说王朔那《空中小姐》是有真事儿做底子的。以前和懂得性心理学的人说起来,据说是轻度受虐倾向的。大概是《重庆森林》里头,好像也是句旁白,说每一班航班上都有一个他想泡的空姐。我虽然是个女人,也有类似感慨。每次坐飞机我都想搞双慧眼,把每个空姐看个清清楚楚明明白白真真切切——都怎么长的,个个都好看!

其实也没有那么好看,但是都温柔微笑。丝袜口红沉甸甸圆滚滚的发髻,全都恰倒好处。没有事情的时候,就坐在我们对面,给自己绑上安全带的动作,把一条腿搭在另一条腿上的动作,小腿并拢斜支的姿势,脚尖儿绷起来点地的姿势,所有这些都那么清楚地让人想到,女人真美好。然后她们把手用那么个姿势放在膝上,目光从舷窗散出去,脖颈处像雕塑一样,宁静得荡漾出音乐来。

前两天回家,座位就被夹在了一个旅行团里。还是个老人旅行团,照我看。左边一个胖老太太,胖得不行,飞机还没动,嗡嗡一响,她就开始激动,还扭过来跟我说,“中国!中国!”我也自言自语,中国,中国。右边坐一个胖老头儿,也胖得不行,害得我都不敢上厕所:麻烦他扭过身子,才够得着安全带,解开;气喘吁吁地以坐的姿势挪出去,才站得起来。就是这样,我缩在两个和蔼的胖子中间,一动也没法动,酸痛麻木。胖老邻居们也不动,动也动不了,从马甲口袋里翻个老花镜已经很惊险。

然后吃饭了。胖老头儿要了杯橙汁,很有礼貌地想伸手去接,但是怎么可能!转不过身去,反而碰倒了正在路上的橙汁,洒在小桌子上和手上。空中小姐的对不起说得又快又安静,一块雪白的手巾来得更快更安静,擦了,胖老头儿还悬在空中没落下来的大胖手。又擦了小桌子,又换了橙汁,又说了对不起,走过去了。刹那间我感到,我们坐在飞机的座位里面,和猪没有两样。不能自理的猪们,爱上整洁能干的饲养员,这实在是太理所当然了。事情原来是这样。

勾引家日记

杨不过

我一直以为追逐异性的学问只是未成体系的口口相传,即使是流传开来的泡妞秘籍之类也只是网上流氓们的即兴之作,无须太多艳遇经历就能看出来,那里面充满了不符合实际与常识的想象,令我不由得怀疑它的作者实际上是个米兰·昆德拉说的恐女者。

这个无知想法在不久前终于得到了纠正,一个学哲学的朋友向我郑重推荐存在主义之父、大哲学家克尔恺郭尔的著作《勾引家日记》。不得不承认,是这个看似通俗小说的名字吸引了低级趣味的我。朋友告诉我,它选自克尔恺郭尔的著作《即此又彼》——看,这个名字对我就没有任何吸引力。

据说,此勾引非彼勾引,这个词应该与克尔恺郭尔所讲的“间接沟通”概念联系起来理解。我看这本书也无非是男主人公约翰尼斯在恋爱中进进退退迷惑对手的小把戏,然而据说这过程象征了人生的三阶段:审美阶段,以勾引姑娘们的唐璜为典型;伦理阶段,以对道德作无限反思的苏格拉底为典型;宗教阶段,以面对上帝召唤的亚伯拉罕为典型。

不得不承认,这些上升到理论高度的说法比网上那些痞子们强多了。

克大师说:“恋爱与我所掌握的这一门或那一门技能有着渊源关系。为了我所爱的第一个姑娘,我学了跳舞。为了某个爱跳舞的小姑娘,我又去学了法语。”想起曾经为了作贤妻良母状做饭时手上燎得大泡,这段话真是于我心有戚戚焉。

有书评说,主人公的高明之处在于懂得怎样将那姑娘催激到情感的极致,当那恋爱已达乎这一临界点,他却要中断它了;又未让自己流露出点滴的主动,不落下片言只语的爱的把柄,当然也就更没有宣言之类。那不幸的姑娘就会加倍地痛苦,因为这段恋爱没有留下一叶半枝她好攀缘的东西。

确是高手的做法,然而我自认尚未修炼到这等刀枪不入的境界,只好看看大师的大手笔暗暗倾慕了。

书里还提到了一本小说《宫悍女》,说是某个漂亮的英国淑女因小时候多读了解剖学教科书,对婚姻竟有了排斥心理,把热情全投入到天文学之类的科学上了,许多求婚者都被拒之门外。有一位聪明的领主爱上了她,有一天,他们为骑马争吵起来,她愤然下马,不料却撕破了裙子,她感到无地自容。但这个意外竟让她发现自己是爱着他的,就决意嫁给他。我对后来的故事不感兴趣,只是诧异于学习解剖学竟能改变女人热爱家庭恨嫁的心。

克大师的著作字字经典,但就我的经验来说,这在现实生活中是基本没用的。他之所以在过完放荡生活以后又逃脱了婚姻束缚,是因为他的父亲留下一笔可观的遗产。要是一般人,肯定会为这理论付出沉重的代价,我想,如果有一笔可供生活半辈子的金钱,我说不定也会留下这样振聋发聩的传世之作。

D日

布丁

今年第6期美国《国家地理》杂志,封面是“诺曼底”。有漂亮的照片和版式,有细致的插图。当年参加登陆的战士如今都是白发苍苍的老人了,他们在D日的故事被翻出来。美国人对英雄战士的叙述似乎永远不嫌多,我看过畅销书《最伟大的一代》,才知道那和《红旗飘飘》有相似之处,只可惜我们这套革命回忆录很难见到了。

在杂志的“透视”栏目中,我看到这样的背景——杂志撰稿人艾伦要写“诺曼底”的消息传出后,美术总监康斯坦斯颇为激动,因为文章将提到“科瑞号”,而这艘沉没的军舰,当时的指挥官乔治·霍夫曼就是康斯坦斯的爸爸。杂志上刊登了康斯坦斯在海上祭奠“科瑞号”的照片,并且写道:“船上24名船员丧生,其余200多人保住了性命,最后离开沉船的霍夫曼也幸免于难。”

这艘驱逐舰是撞上鱼雷而沉没的,霍夫曼指挥登陆时新婚半年,他在获救后给老婆发电报就三个字:“我没事。”而他当通信员的老婆事先并不知道他去登陆。

在新闻的经典作品《最长的一天》里,作者雷恩写道:“霍夫曼全舰294名官兵中,13人死亡或失踪,33人受伤。”这个数字和如今《国家地理》的数字不一样,不过,谁都说不清楚1944年6月6日有多少人死在法国的海滩上。然而雷恩书里有一个细节,他说,霍夫曼以为自己是最后离开沉船的,但他不是,在救生艇里的许多船员看见,有一个水兵,冒着炮火从船尾拣起被炸落的美国国旗,把它升到主桅杆上。他叫什么,最后是不是活下来,没人知道。

电影《最长的一日》中好像没有“科瑞号”被击沉的场景,我印象最深的是约翰·韦恩扮演的空降第82师的范登弗上校,就是跳伞时摔断脚,拿步枪当拐棍的那个。他看见挂在树上的伞兵的尸体,命令手下去安葬他们。还有罗斯福总统的儿子,步4师的副师长,他有关节炎,也要拄拐棍,书里交代他的师长最后批准他上前线时以为再也不会见到他了。可他们的登陆地点有错误,结果罗斯福副师长拄着拐棍看着地图在海滩上溜达,用一个下士的话说:“就像在物色房地产似的。”

《最长的一日》里人物太多,看电影不知道谁是谁。比如抢滩成功后,有两个记者放鸽子报告消息,那鸽子居然往欧洲大陆飞,急得记者大骂“卖国贼”。看了原著才知道,那两个记者,一个是合众社的,一个是路透社的,都有名有姓。

说实话,自《拯救大兵瑞恩》之后,再看“二战”的电影都觉得视觉上不够刺激,哪怕是原始的记录片,那么多战地记者冒死拍回来的东西。我手头有一部《遥远的桥》,英文名字是“A Bridge TooFar”,也算是经典的“二战”老电影,可我一直没看。这个电影也是根据雷恩的书改编的,原著我也没见过。

美女和英语

林妹妹 图 谢峰

很多外国人觉得巩俐国色天香,是中国最美的女人。有一次问我的美国同事,到底觉得巩俐哪儿漂亮。那位一米八多高的美国小伙子竟有一些腼腆,他说:“我觉得她哪儿都美,非常性感,特别是她的鼻子。”

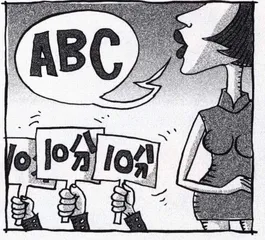

前段时间有一些报道,说的是巩俐被任命为威尼斯电影节评委主席,可是她不会说英语,不得不借助翻译,因此有文章认为巩俐“丢了中国人的脸”。巩俐在这种场合不能自如运用英语,确实是一种遗憾,但一个中国人不会英语又怎么啦,这并没有伤害民族尊严。

去年有位中国美女参加一个叫做世界小姐的选美大赛,未能进入前三名,有评论说是因为她英语不好。上周末凤凰卫视放了一部在波多黎各举办的一场环球小姐大赛的决赛录像,有一位面若银盆的中国美女进入决赛,后来得了第三名。有报道说这位小姐有一个美国男友,英文熟练。似乎未必,成了冠亚军的俄罗斯小姐和巴拿马小姐都会说一些英文,发音也都不错,不过可能是为稳妥起见,她们大多时候都用翻译。所以她们的回答大多显得自然和自如。相形之下,自信的中国小姐的英文显得支离破碎,她的回答反而缺乏条理和创意。最糟的是最后一个统一的问题,主持人问“What make you blush?”(什么会让你脸红?),我们的小姐显然不知道“blush”(脸红)是什么意思,她迟疑了一下,但很快自信而甜蜜地回答:“现在!”然后继续用不讲语法的英语做进一步阐述,大意是她有一个祖国和最好的朋友(这让她脸红吗?),这答案和她听起来显然是事先有所准备的其他答案类似。

其实倒不是要挑剔中国美女的英语水平,她如此自信,实在勇气可嘉。

问题是国人对英语的态度。以前看过一篇批评刘德华的文章,作者说刘德华极其傲慢无礼,原因是他去看刘德华的演唱会,刘德华在演唱会快结束时,非要观众一遍遍地叫他“叔叔”才肯再加唱几首,作者为此大为愤怒,觉得受了侮辱。初看这篇文章时大惑不解,后来意识到一定是这位作者把观众要求加演的“Encore,Encore”(再来一个,再来一个)当成“Uncle,Uncle”(叔叔,叔叔)了。