建筑艺术推动者张欣

作者:朱伟(文 / 朱伟)

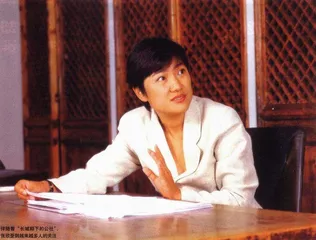

伴随着“长城脚下的公社”,张欣受到越来越多人的关注

9月7日在威尼斯,张欣终于面对云集到第八届建筑双年展的全世界建筑大师,与西萨、伊田丰雄站在一起,获得“个人建筑艺术推动大奖”。这个奖给了张欣个人。从1999年开始筹划、设计到施工历时两年多,投资1亿多人民币的“长城脚下的公社”由此受到全世界建筑师的瞩目,张欣的名字也由此写进21世纪建筑史的开篇。25年前她初中毕业从内地随母亲到香港,进一个狭小的电器作坊打工。17年前她到牛津开始读书时候,身上只有在香港5年打工积攒下的3000英镑。她用9年时间从牛津秘书学校学习英语,到布拉登念一年高中后进萨塞斯大学、剑桥大学,毕业后再从巴菱到高盛。8年前她与潘石屹结婚,6年前才开始关于建筑的启蒙,她又用6年时间闪电般熟悉全世界各流派的设计大师,很快以她那种不屑一切权威的态度鄙视了所有对大师的重复。9月8日,得奖之后在威尼斯,谈到本届双年展,张欣坦陈的看法是她的失望:“Next,我原以为一定可以看到许多有冲击力的东西,但从头到尾都是大师。所有大师的观念我都看过了,看过的东西就都是重复。这是未来吗?”张欣认为,未来应该体现建筑与社会之间新的关系,她认为,“比起社会,建筑真是太小了”。

瞧这两口子

“长城脚下的公社”的最初构想诞生于2000年底,一个新世纪的开端;而张欣意识到一个优秀建筑来自一个出类拔萃的观念,则诞生于1998年;体会到一个出类拔萃的观念首先来源于商业判断,则始于1996~1997年。1994年,当大家都在仰慕坐头等舱,住五星级宾馆,每周从香港飞往纽约,再从纽约飞往伦敦的美国商务方式的时候,张欣毅然抛弃华尔街,选择了当时还在万通的潘石屹。她与潘石屹从相识到结婚只用了半年。婚后一年,潘石屹离开万通,她立即从高盛公司辞职。这对夫妇并不是一开始就是黄金搭档,公司刚开始成立,潘石屹期望的是张欣的资本运作能力;而张欣的兴趣却在用她在剑桥学到的社会经济学理论来改造一个中国化公司。这种立场分歧构成了一个在中国土生土长的商人潘石屹与一个受过高等名校教育的知识分子张欣长达两年的情感冲突。1997年10月,两人曾面临过一次情感危机——潘石屹期望她做了整整两年的新加坡国家投资因金融危机而流产,潘石屹于是不再相信华尔街的资本运作方式,两人在彻底吵翻后决定分手。张欣后来在向我叙述这个她生活中的重要转折点时说,“分手后他去日本参禅,我去欧洲会我的朋友,我们都觉得一切都不可挽回了。后来有一天早上,住在英国乡下一个朋友很大的庄园里,早起我有个习惯在树林里走。走着走着,早晨的太阳从树缝隙里照下来,我突然感到我必需回国。我当时感到,现在不回国,可能一辈子都回不去了,我不能轻易放弃这件事。”回国后,张欣告诉潘石屹:她决定下岗,她主动提出与他要有一个孩子。张欣说:“这是我一生中做出的最理智的决定,做这个决定时我完全是死命推了自己一把。我意识到,要和潘石屹在一起就一定要改变这个状态,如果改变不了就必须人为地去改变。”

这是否意味着一个中国商人潘石屹战胜了一个剑桥知识分子张欣?我不愿意做出这样的结论。但我觉得潘石屹在商业上“闭着眼睛去闻”的那种睿智,肯定使张欣感悟到那种商业判断对她的重要性。而潘石屹也立即重新感悟到张欣对于他的真正意义——张欣对空间有一种天生的感觉,这种感觉正好构成了他的商业观念后的所有细部内容,而这些细部从商业角度又能上升为观念。这两口子由此才各自找到了自己的位置,潘石屹描述这种关系的方式是:“就像过去耍猴的,先要有人敲锣,我就是那敲锣的。然后有人出来耍猴,这就是张欣,再出来拿着帽子收钱的又是我。”

观念的破译与诞生

张欣在1998年做现代城公寓前,应该说只用眼睛看过建筑,她的原始感觉是作为空间的大与小怎样在一间具体公寓里找到最理想的和谐。这是一种相对简单的意识一一目的只是在有限空间里寻求有效面积的视觉表现空间,最佳方式其实也就是最简单的方式,放大公共空间效果,把缩小的私人空间隐蔽起来,并且去除他们中间的连接。张欣是从对空间的原始判断体会到材料对于建筑的意义的,刚开始就因为玻璃——在有限空间里扩大视觉效果的惟一办法是玻璃,而当大家都不敢最大限度地使用玻璃的时候,让玻璃替代墙也就成了最出类拔萃的观念。

但张欣对建筑的理解并不是简单地一步到位。1998年,现代城公寓动工后,她和潘石屹开始想在郊区为自己建一个家。这时候她认为她看到的中国最好的房子就是苏州园林,于是她专门去了一趟苏州,拍各种各样的照片,想照搬一座到北京。找一个设计师画了设计图后在村里遇上了玩前卫艺术的包泡,包泡劈头盖脸就把这个方案评价成重复古人的文化垃圾,而且有钱的地产商马上与没有文化联系起来,这极大地刺激了张欣的自尊心。她在与包泡对骂之后专门去看包泡自己设计的房子,那是靠着一座山与一棵大树,房子一边贴着山一边架在大树上,人进房子要爬上去,没有门,得爬进去,就像个山顶洞人。房子旁是大石头,下雨时候雨水会流到家里,然后房子下有一条水渠要把水流出去。这样前卫的房子自然是不能住人的,但看到这样的房子更激发了张欣要真正盖有创意好房子的欲望。在这种前提下,她认识了张永和。她带着张永和开车到村里,顺着沟走上一块梯田,左边是小溪右边是山。张永和就问她,你想在这地方盖一所什么样的房子呢?她说我想在房子里感觉不像在房子里,就像站在这里看风景,因为这地方最大的特点就是看风景。没想到张永和想了想就说,你想看风景,那就要搭一把雨伞,刮风下雨能遮着就行。这个大雨伞的想法一下子给了张欣震撼。张永和于是成为他们乡间别墅“山语间”的设计师,也就自然成为张欣在建筑鉴赏上的启蒙者,他给她介绍各种建筑师与建筑流派。张欣说,他告诉她的对她最有启发的一座房子是给日本一个和尚盖的,这房子占地面积很大,但屋内使用面积很小,房子连出来很长很长的檐,这和尚就在檐下作诗。她说她当时突然领悟,房子原来不一定非盖在屋里,对一个诗人而言,更希望的是面对一座山遐想的这一个空间,人与空间的关系由此会有一百万、一千万种可能性。

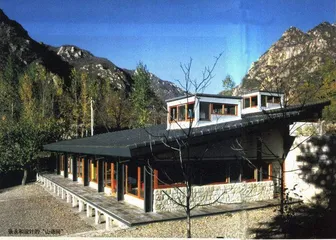

有意思的是,这是张永和的设计方案真正第一次变成建筑现实,一个有创造力的设计师的纸上谈兵因为打破了原有建筑规范,在实际施工中往往会遇到一系列问题,施工队会提出承重不对、结构不对,房子会塌、会漏;问张永和,张永和解决不了就得找别的工程师。“山语间”对张欣的意义是,与一位一流设计师共历了一个实验过程。一个大雨伞的观念,其间缺少的细节都是由她自己来补充和丰富的,这为她操作创意建筑创造了良好的基础。

艺术代表着品质?

张欣与潘石屹联手成为开发商后,一个无法回避的问题就是:你是谁?富人还是知识分子?张欣自认为,从骨子里她是一个知识分子,知识分子的职责是对社会的责任感与批判精神,生活目标是对精神的追求。但作为开发商,盖房的目的是赚钱,销售的房子推动着人与人之间的最大差异。于是她给自己的定位是做市场经济的推动者、新时代优秀建筑的创导者。在她的意识中,文化总是一个阶级的分水岭。作为盖房子的人,盖什么房子、盖的房子给什么人住自然体现一种阶级立场。而另一方面,要做成功者就要赚钱,赚钱后的态度又意味着另一种选择。

张欣其实非常重视古根海姆对她的意味。她把她看作20世纪艺术史中最伟大的三个人物之一,另两位分别是毕加索与杜尚。对张欣而言,毕加索给她的是创造的启示,杜尚给她的是观念的启示,而古根海姆则是通过她的经济能力对艺术与社会产生作用力。这三个人中,前两者对她是认识作用,后者则是行为作用,有意思的是张欣聪明地把关于收藏的观念变成了推广。她认为,收藏的目的要不为拥有,要不为投资,为赚钱的收藏显然会被功利左右,就不会成为大家;而对艺术酷爱的收藏家常常为获得一种权力,对艺术是把玩态度。古根海姆不同于收藏家之处在其目的是对艺术家的呵护,以自己的财力让艺术家们生存下去,把他们的作品保护下来,再成为大家欣赏的对象。张欣认为,在古根海姆的时代,传播手段决定了收藏方式。而当今社会,对艺术的投资与支持完全应该在商业化中构成新的传播方式,这恰恰可以体现她个人对社会的一种态度,从而解决关于阶级的问题。根据这种想法,她先利用SOHO现代城的每四层一个空中庭院由艾未未组织,请十几个艺术家一人一个做雕塑装置,利用浪费的空间,每个空间做一件艺术品,集中起来就成为一个小艺术馆。在这过程中,首先是为艺术家的创作而投资,给艺术家一个创造空间,但张欣要求艺术创作过程中要考虑作品的功能性。这样的空间刺激艺术家的创作欲望,雕塑一旦诞生,变成SOHO现代城整体产业的一部分,也成为业主的公共财产。在张欣的意识中,它们又同时构成了邻里之间的公共环境。

“长城脚下的公社”应该说是在做这样的小艺术博物馆基础上的发展,长城脚下的这块土地原是潘石屹一个朋友压在手里的一个项目,而与张永和一起合作做“山语间”后,张欣与潘石屹想的是能不能在这块土地上找100个建筑师,盖100个“山语间”。他们与张永和商量,张永和说,中国哪有那么多好的建筑师呀,他们就说干脆把想法扩大,约请全亚洲的建筑师。这个想法使张欣激动万分,因为相对发达国家过多地强调保护,她感觉到国内的建设开放给建筑提供了一个特别大的发展空间;而在这个建筑年代里,大多数设计师都在照搬国外陈旧的建筑形式,构成大量的假古典重复。这绝对是提供了一种机会。如果能在长城这个古老的传统下占有亚洲所有最好的建筑师的最好的建筑创新,做一个建筑博物馆,可能会吸引全世界的眼光,让大家都来看、来投资,产生的投资再产生更大的规模,在新世纪建筑史上可能也就构成了一个事件。这正是她在剑桥时日夜梦想回国的理想。她与张永和合计,最初这个项目的名称就叫“建筑师走廊”。

张永和设计的“山语间”

潘石屹、张欣在第八届威尼斯建筑双年展上与“长城脚下的公社”的建筑师合影

张欣在“长城脚下的公社”开工仪式上

100个艺术家成为一个整体

在张欣看来,房地产开发中,土地只是工业生产的元素之一,任何时候花钱就可以买来,关键是有没有可能把所有创造性资源变成一个商品。创造性资源肯定不是一成不变的,关键又要看你怎样去组合它,把它按你的要求从一二三变成三二一。这里有两个要素,第一,创造力是最高的资源,而创造力在每一个个体身上都是源源不断,关键看你怎样去发掘。第二,一个个体的创造力是有限的,你怎样把这种个体创造力变成集体创造力。张欣说她在认识这个资源问题时从三个人身上得到了启示。

第一个是在北京开茶室的张锦儿,1996、1997年时候,她在三里屯后边开了一个很小的茶室,里面一共三张桌子。张锦儿把泡茶的过程繁复,动作比一般人慢上五倍、十倍,换了环境、角度、速度、方式,同一个东西就发生了变化。当她把茶提炼成一颗钻石这样贵重的宝贝的时候,它的含义就被改变了。第二个是来参加“建筑师走廊”设计的日本建筑师坂茂,他提出要用纸来盖一所房子。张欣说她原来的印象,纸的概念就是软不拉叽的,只能一层层地糊上去。但坂茂提出是用纸筒,把纸筒的厚度加大,再进行防水处理,它的硬度就不亚于钢筋,但它仍然是纸,这就构成了材料质地的革命。第三个是艾未未,她说她刚见艾未未时候,艾未未拿来一大堆照片,说这是他多年艺术观念的一个积聚。艾未未给她看三张照片,第一张是他拿着一件古董站着,第二张是这古董在往地上掉的过程,第三张古董掉在地上碎了。艾未未对她说,破坏本身就能够构成兴趣与意义。

从这种启示里,张欣意识到的是,艺术家在成为艺术家之后,往往会陷入惯性思维,于是成为艺术的奴隶,创作就往往不能突破自己的思维定势,做着做着越来越重复自己。这时候给他一个新的机会,强迫他转换一个角度,构成对他重复的破坏,他可能就会产生新的创造资源。在做SOHO现代城雕塑时,张欣让艾未未挑选十几位艺术家,对他们的要求是每个人必须换一种创作方式,通过这种角色转换,刺激每个人出现新创造。后来在谈到这个想法时,张欣说:“比如丁乙,所有世界上大的艺术馆现在都能看到他的作品,他的名声在他的画,于是大家都要他的画,他就成为了自己画的奴隶。但他的创造能量仍然有,没有发挥,没有人要求他做新的东西、给他提供新的机会。在这种前提下,我们让他换一种媒介、换一种手段,就给他提供了一个新的空间。提供空间是艺术推动的起点。”

在这原则下,“建筑师走廊”项目起先由张永和推荐,张欣与他一起选了12个做第一期,发出邀请后,12名亚洲著名建筑师都接受了邀请。这12位不同状态的人来到长城脚下,用张欣的形容是“一律的黑衣黑裤黑包大头鞋,每人都有每人的个性”。张欣说她了解这些设计师用了相当过程,只有先了解他们各自特点,才能在新角度上最大程度获得资源效果。于是坂茂有了“家具屋”的观念,家具是承重也是墙;张智强有了所有空间都可移动、都可包藏的“手提箱”;隈研吾有了由竹构成的粗犷的“低精度”;张永和则利用地上的一条小溪设计了一条大裤衩,采用完全干打垒的泥墙。当这12个个体对材料运作的创造性都被新的空间与角度重新调动之时,他们在一起也就在长城脚下构成了一个新的群体。

走廊怎么变成了公社?

“建筑师走廊”今年6月竣工,张欣在谈到这个历时一年多的工程时现在仍深有感触。她说她与潘石屹、张永和、安东第一次到这条沟里时候,沟里的大树、大石头都特别宁静。因为没有人进来,草长得都是恨不得要用镰刀砍着往前走的样子。大的栗子树、核桃树,小的山楂树,大大小小的石头中偶尔就会冒出一汪泉水。张欣说她给建筑师写的第一稿设计要求中,就强调这里的特色就是山、长城、树与石头,要建筑师强调与自然的和谐,使建筑成为这里的一山一水一树一石。“但工程只要一展开,就完全没法按你的想象走。刚开工时候我进山一看,完全不对了,他们恨不得把沟给填平了。一方面要挖土,挖出的土没地儿;另一方面,把沟填平了,盖房子也就容易。我跟他们说不行,土必须拉走,填平了自然景观就没有了,盖了房子还要保持小路和周围的石头。但尽管有这样的意识,建筑的力量还是太大了,石头再大、树再大真的没法与它抗衡。它的体量一旦站在那儿,就像个巨人,旁边那些树与石头都成了婴儿。最后的建筑一定是完全改变了原来的环境,我不知道这是对自然的强化还是对自然的破坏,但我知道人在改造自然的过程中在不断创造新的文明。而如果创造的文明能够经过时间检验,就又成了自然的一部分。比如我们现在看到的长城,当年建造时候,它就以严重破坏自然生态的代价创造了文明,现在它却又和谐地成为了自然本身的一部分。”张欣显然希望以这种人与自然关系的解读,来解决她自己对自己的追问。从另一角度,她喜欢自然中的田园风光,但可能觉得文明的创造相比之下比自然更有力量。

“建筑师走廊”竣工后,名称改成了“长城脚下的公社”。这个共同生产、共同消费的社会特有意识形态名词在这里被使用后,产生着幽默效应,但非常明确地把一种关于建筑展示的艺术形态提升成了社会结构形态。房子建成后,张欣与潘石屹改变了原来初衷,决定不卖而把它们组合成一个酒店,张欣说,目的是要让它在展示建筑形象的同时,被越来越多的人来使用。在这里,她开始组织一次又一次各种类型的聚会,她注重的还是新型的交流方式。而这种交流方式本身是商业推广的一部分,它使“公社”概念在新的角度下出现新的意义——它本身在交流中就成为了媒体与媒介,使一个作为艺术品、作为私人的个体的建筑变成一种公众都可以参与使用的财富,既是私人的也是公共的,这又扩展了这12座建筑构成的群体力度,产生出一种崭新的生产关系。

相信这种新的生产关系一定会引发巨大的生产力。你可以现在挑剔“公社”内部的建筑质量挑剔它的原创力度或者它细部存在的问题,但它在长城脚下已经实实在在构成了一种新型组织形态的革命——随着越来越多人从世界各地参与这个“公社”的交流与媒介,“共同生产、共同消费”的“公社”概念又会被换了一种环境呈现出意义,而越来越多的亚洲优秀建筑师的原创动力一旦都被推动起来,张欣就能越来越清晰地触摸她的理想。为这理想,她付出过并还在付出太大的牺牲。