被高攀的建筑

作者:三联生活周刊(文 / 陈大阳)

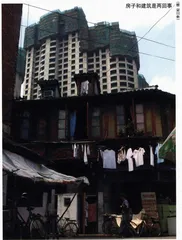

房子和建筑是两回事

如果你有钱有势了,而且有钱有势的程度已经超过换几辆车的水平,不可能不琢磨点儿“建筑”的事儿。也就是说,把自己的房子换成豪宅后,还得往“建筑”上靠。

中国房地产市场自1992年南巡春风以来10年间修成的“正果”之一,就是所有的房子都想把自己当成“建筑”,而困惑之一就是老找不准“建筑”的模样。

以平民的视角看,房子和建筑是两回事,“中产”着的人们才有点“建筑”的想法,房地产开发商为这种说不清楚的想法提供了批量的试验样本,由此形成了很多文化人所不齿的“欧风”潮流。

文化人的责难之一是:房子为什么要以“欧风”的庸劣赝本为时尚?但“中产”着的买家和开发商如果偶尔闲下来反问一句:不以这玩意儿为时尚以什么为时尚?还真不好回答。

这句简单的反问之所以不好回答,是因为平民视角是对的,房子本事就与建筑差着好几个能量级,说来话长。建筑本来是强权和文明的一种炫耀方式,“六国毕,四海一”,秦始皇造阿房宫,大概算得上是中华文明的第一次大摆谱,书同文车同轮把这种文明的式样像传达文件一样传遍整个帝国(领会精神就行了,不许也不敢攀比着建——而且也没有足够的时间)。恺撒的罗马军团打到哪里,就把“国道”修到哪里,罗马的神庙、凯旋门、广场、洗浴场也就传到哪里。这是强势文明的一种时尚。等到阿房宫“楚人一炬,可怜焦土”,汉高祖做的是延续、光大这种文明,他早年间遥望秦始皇的威仪就念叨着“彼可取而代之”,后来听说建未央宫挺费钱就有点心疼,萧何一句“非壮丽无以重威”,他又乐了。

但这两种文明有建筑载体上的不同,有人说文明的传承与建筑材料有关,这话与科布西耶所说的“建筑是一切艺术的终极形式”相通,一把火烧得了阿房宫烧不了大斗兽场,更惨的是除埃及以外的一些非洲古文明,没有兵火也葬身于白蚁的口腹。相反,一些已经死掉的文明却能以石建筑遗迹来证明昔日的辉煌,比如阿兹台克和马丘比丘。

在这种尺度下,所谓住宅是小而又小的东西,既不被许可以炫耀性的功能为主,又必须受到有形无形等级的限制。只有在“礼崩乐坏”的大变革中,住宅才有可能僭越着高攀建筑。就中国的状况而言,建筑早已失去了自己的语言,而住宅由于住房制度变革和房地产市场的兴旺又萌生出“非分之想”,“中产”着的人们想找到一种身份标识,这就加剧了建筑的尴尬和危机:当“绿帽子”都不能确立自己的正统地位时,又怎么能挡得了住宅们不去沐浴“欧风”呢?

在这种情势下,一些所谓保护老城区的说法,就仅仅具备自恋的审美情趣而已,除非老城区本身就解决新城市的问题,或者其古董的变现价值超过新城市所能创造的价值。

中国的老建筑慢慢死于规范的《营造法式》,西方的老建筑慢慢死于规范的柱式,但由于人家建筑所炫耀的文明内核发展成了强势文化,所以人家的老建筑就古董得可爱,新建筑也以钢和玻璃变成了国际通用特别是发展中国家酷爱的国际语言。咱们的住宅一追就“从头追起”,追到了人家的罗马柱,一不留神就想把自己的窝棚弄得跟圣公会堂一样。这都是因为“初级阶段”,虽说眼神和手里的活儿有些不济,但这就是我们这会儿都要的。SOM设计的金茂大厦吃透了中国的传统建筑,取法古塔,处处含着吉祥数字“八”——八角形、八级收退、八十八层,可惜大多数中国人看到的就是极现代的一大根钢材、玻璃,已经没有了玩味传统的兴趣。

住宅想高攀建筑,建筑想找着自己,这些都没有是非对错的问题。本届威尼斯建筑双年展策展人苏吉克倒有一席话能抹平这里的沟沟坎坎:建筑这玩意儿总是与权力走得近,权力有时表现为金钱,有时变现为政府的组织和计划,但建筑万变不离其宗,一直是人们栖所、身份、梦想的载体。