地产十年:泡沫与沉淀

作者:三联生活周刊(文 / 吴晓东)

把历史、文化和地产开发结合起来需要有资本,还要有抱负 (李松江 摄)

从住宅的极度匮乏到建筑文化的成熟

如果在10年前,这样的问题毫无意义:退房?为什么退房?谁会退房?要买房还要找关系呢。

10年前是房地产发展商一去不复返的好日子,对中国的房地产业来说,那时首先要解决的是物质极端匮乏的问题,而不是消费者的回报。房协秘书长颐云昌说:“这十年的房地产变革在哪里?我想主要从三个方面来表述,第一是转制,房地产发展进入了高利运营的轨道,为什么这么说?我们今天的房地产发展都是两位数,从1999年开始使用住房公积金以后,我们房地产的投资、竣工面积、销售面积都保持20%以上的增长。今年上半年房地产开发投资仍然保持32%,竣工面积保持20%,销售面积保持22%的增长,所以处在一种高位运营的轨道。现在我们商品房的竣工面积从2001年年底统计达到了2.25亿,相当于1996年底的6倍。1996年时候3641万平方米的单位竣工面积,我们从一个不太显眼,不被人们知晓的产业现在已经成为一个家喻户晓的重要产业。据中央银行对我们房地产业对GDP的贡献统计,去年房地产业对GDP的直接贡献率是1.3个百分点,间接贡献率是0.6到1.2个百分点,两者相加房地产业对GDP百分之七到八的增长率的贡献率是1.9到2.5个百分点,可见房地产业的重要地位和作用。这是第一。第二是转轨,使我们房地产市场迈入一个供大于求的买方市场的空间。我们过去的计划经济是短缺经济,进入市场经济后,房地产也一样成为一种供大于求的买方市场。过去90年代初有那样一句话,叫做开发开发一开就发,开发开发有地就发,盖出来的房子皇帝的女儿不愁嫁。现在我们进入消费者时代,由消费者决定我们市场供求的时代,这样情况下我们皇帝的女儿也得打扮一下。过去说酒好不怕巷子深,现在好酒也要做宣传,现在讲文化、品牌、服务,这讲的是第二个变化。第三个是转型,我们住宅产品跨入了产品更新换代的时代。在1991年底、1992年初的时候,我们人均居住面积是7平方米,现在已经提高到10.5平方米,就是十年当中增加了50%。按照建筑面积计算,从14平方米提高到去年年底的人均21平方米。我们现在买房子不仅是要买一套房子,而且要买环境,买文化,买服务。”

不过这种变化的过程极端痛苦。北京大学教授张颐武在一次聚会上和发展商们开了个玩笑,当潘石屹提出让张颐武对房地产开发提出文化批判的时候,张教授说:“我害怕,不敢批判,我觉得十年来中国房地产是伟大、惊天动地的革命事业,我觉得最伟大的,让我们印象最深的是我们把整个欧洲,整个美国都搬到北京周围。我在北京看到一系列欧洲的地名,最好玩的事情是我的一个老师,他搬到一个地方叫‘海德堡’,他写文章时候就写的是‘于海德堡’。我发现北京的空间发生了一系列改变,原来有的地方已经开始消失了,突然变成了好多高雅的欧洲的地方。中国在经济成长中间新的富有阶层的一些人希望像欧洲一样的生活,像美国一样的生活,今天突然就在我们身边了。500米以外就是欧洲,300米以外就是美国,这时候我觉得房地产商确实是做了一个创造性的毁灭革命工作。”

尽管有如此严厉的批评,但这又恰恰是房地产业发展10年最大的贡献。与同是开发商的张民耕不同,张宝全为自己所从事的行业感动。张宝全说:“建筑是真正的经济,包括文化,地产十年,我看到的是,今天的楼盘和十年前的楼盘,十年前的楼盘非常呆板,不仅体现了我们物质上的,还体现了我们精神上的贫乏。而现在我们已经从物质关怀上升到对精神层面的关怀。十年之前只要能盖一个房子,只要有一个空间,管你管线对不对,管你灯是黑的还是亮的,有房子就不错了。到现在我们开始讲以人为本,开始讲建筑的空间、细节,这种关怀实际上就是文化层面的关怀。

北京的空间在发生一系列改变,原有的一些地方已经开始消失

房地产行业的真正起步从这里开始

瑞安会所和“左岸”的故事

让内地开发商感到气短的是,把房地产开发和城市文化重建的典型案例是香港开发商做的,他们在这方面有更加长远的眼光、更雄厚的资金实力和更专业的行业素养。

在上海,耗资巨大的瑞安会所恐怕是最难预定的场所之一。瑞安会所位于上海最时尚的饭店和夜生活场所——新天地娱乐休闲中心地区,是香港房地产商人罗康瑞在过去3年内投资1.7亿美元建造的。设计完全按照老上海最具特色的石库门建筑风格,这个综合性建筑不仅有星巴克咖啡屋、时装店,还有一家名字源于古巴革命斗士切·格瓦拉的西班牙主题餐厅,所有这些餐饮、购物、娱乐及文化设施都环绕在1921年举行的中国共产党第一次代表大会的会址周围。

1984年,第一次开始在上海投资时,罗康瑞公司还是一个中等规模的香港开发商,据《亚洲华尔街日报》报道,他以生产水泥及为港英政府建造公寓住房而起家,今天,他因把发展的重点放到上海,而被认为颇具先见之明。尽管一些香港最大的房地产开发商近几年都因楼市低迷而在苦苦挣扎,但罗康瑞个人的集团公司仍取得了不错的利润。而且罗康瑞认为,通过拆除旧屋,并在那里建起办公大楼和高档住宅群,他所持有的土地会增值,他确信自己会取得成功。回想1984年,当时的房地产开发商多如牛毛。“90年代初,我想增加在香港的房地产项目投资。”罗康瑞说,“但我每次去参加地块竞拍会,通常都是空手而归。”罗康瑞却因此成了进军上海房地产业的先行者。1994年,他开始建造26层高的瑞安广场,1997年初就得以将此大楼全部出租,当时上海办公楼出租市场的最火爆期刚刚过去不久。

新天地项目迄今为止还没有带来可观的利润。新天地建造成本达到人民币14亿元,每年所能收回的投资成本仅为人民币1亿元左右,罗康瑞清地后建造的一个大湖不赚一分钱。

对此,经历了上海房地产从浦西到浦东发展全过程的程新华的评价是:“成本实在太高,抱负实在太深,与来自香港的罗康瑞不同,林涧在清华学了8年建筑,他把自己最近开盘的在中关村的写字楼叫做“左岸公社”。林涧的写字楼位于中国高科技大本营,但林涧说他的写字楼是反科技的,而且拒绝电子市场入驻。不仅如此,林涧甚至还明目张胆高举被很多文化界人士猛烈抨击的包豪斯的旗帜,并且对他们的批评不屑一顾,他说:“那是没落文人的观点。”

林涧说:“中国八九十年代的城市化过程,近似于50到100年前的西方历程,但是中国人学习西方的历史是被切开的。为什么现代主义从来没有来到中国?实用,经济,美观,形式服从功能,少就是多,少是审美的最高境界,这和我们现在经济发展的阶段是相适应的。因此我们要强调原创性,让传统清零,思维方式还原才能有创造力。时代背景浮躁,要强调冷静,强调事情的本质。”

从万通的历史感看问题

10年中,万通公司在各阶段都和这个行业的焦点事件有千丝万缕的联系。

从海南的农地里刨出第一桶金到今天,万通已经10年了。从万通离开的潘石屹、易小迪等人在北京乃至全国的房地产界声名鹊起,固守万通的冯仑被人称作地产界的思想家,他说,在反思犯过了民营企业的所有错误之后,很专心的一个话题是:伟大是怎样熬成的。

有一个时期,万通看起来确实是在苦熬,而对冯仑的批评由来已久。新世纪初时候,有人这样评价冯仑和他的万通集团:“万通集团一脚踩在房地产,一脚踏在金融界,冯仑的战略布局是大手笔,但万通集团却未如日中天。万通的房地产不如脚踏实地的万科集团做得好,甚至不如曾在他手下任过总裁的潘石屹的现代城。万通新世界商城一度想做成北京最高档的百货店,现在却沦为小商品市场。”

回顾10年发展经历,面对这个无法回避的问题,冯仑的态度非常直接,他说:“我觉得这是一个实事求是的过程,因为当时我们是盲目的,没有走创新之路,我们觉得我们做的生意都跟别人不一样的,然后就做。比如说东边有,西边有,做完之后都没有成功。之后我们探讨了很多方式,最后确定下来一个。打个比方说,以前的万通新世界是一个很亮丽的女子,但是没有生育能力,也没人追;现在是一个不好看的女子,但是能生儿子。我们目前还在不断提升她。”

说万通是中国房地产行业的缩影可能还不完全,冯仑说:“所有民营企业犯过的错误我认为我们都犯过,但是其他民营企业取得的成就我们没有都取得。从创业之初的原始积累到后来的体制规范,到合伙人股东之间的重新组合,从产业的多元化到专业化,怎么凝聚核心竞争力,完善自己的管理和竞争能力,这些我觉得确实是万通自觉不自觉都必须要解决的问题。企业在成长过程中,应该说每一个创业者都凝聚了很多解决各种复杂问题的规则。比如说按商业规则来游戏,而不是按照江湖规则。商业机构必须要有商人,如有分歧协商解决,协商不成提起诉讼,由法院在法律渠道上解决问题,我觉得这是商人规则。我觉得只有坚持商人立场才能坚持法制精神,而法制精神也是一个公平和妥协的精神。”

我们从哪里来,要到哪里去? (陶子 摄)

市场规模的说法

在资本市场长袖善舞的王巍说:“资本对于地产,对任何一个行业它只能是锦上添花,不太可能雪中送炭,这是各行业特点,所以中国这个很多市场已经走过十年了,每次地产的起伏,金融的关注都是有不同的特点,实际我做地产上市最早是1992年,沈阳方天,后来又是一系列地产,对我们这个行业来说,世道好了我们就上市,做兼并,世道不好我们做资产重组,因此我们始终关注这个行业,只是表达方式不一样。我觉得这个市场是这样,一般从资本角度,是我个人的看法,中国住宅产业正在形成过程当中,过去主要三大类在主导着市场,一类是政府通过一些特权,或者是地皮,或者是控制权,通过这些特权的分配来决定这个产业的起伏。另一类比如说像冯仑的万通那样靠准确把握政策大势,利用自己的技巧,利用金融的手段,不断地在政府控制领域不到的情况获得自己的空间,或者政府能控到的这个区域进行交易,通过交易的谈判获得自己的空间,包括很多地产老板。所以过去中国地产,十年、二十年是巧取豪夺,共同来重新做这个市场。今天随着住宅市场开始进入市场化,拍卖,大家市场操作技艺日益娴熟以后,这种完全的豪夺,完全的巧取已经不能在市场上继续获得过去的优势。第三类市场从我个人来说,还是愿意在公开场合宣传王石,类似万科这种以管理为优势的这样一些公司,不在乎是做对做错,最主要是能不能系统地自觉去设计,我觉得管理和经验的细化将是一个新的住宅领域中值得资本家关注的地方。这个行业中更多需要改制,因为不像其他行业,进入地产门槛比较高,因此很多中国的地产行业都是国企。在东京、纽约,在大厦里一看,所有的楼绝大部分都是私有资产,没有国有资产。中国发展的广东、深圳这个地区,北京上海不用说了,你站在高层一看,所有的厂都是地方政府的,中国的住宅产业绝大部分是国有企业主导,大家都已经看到国企直接进行管理是什么样的结局,我觉得住宅产业大家谈这个很少,住宅产业,房地产公司主流现在需要一个重要的体制改革,这是很严峻的任务。而且这个行业不太容易进行所谓并购,其他行业都可以搞,但是这个行业因为地产界是区域化,而且单体化,它以项目为主导,所以它不太容易实行横向的并购,但是它却有非常广大纵向并购的空间,大家知道横向并购简单说就是合并同类项,同样的机构,这是早期工业发展必然形成的,有合并的东西才能形成大集团大公司,纵向合并是指合并上下游,营造企业和前期的设计,包括材料,包括后边的具体产品,到现在还看不太出来这种态势,我觉得地产住宅行业中能够在自己重组、改制,自己寻求资本进行运作的同时,注意纵向链条的合作,这可能有巨大市场空间。”

品牌楼盘对买房者有很大吸引力 (陶子 摄)

地产界的思想家——冯仑 (史小兵 摄)

万科模式

冯仑在总结房地产公司的商业模式的时候也给了万科极高的评价,他说:“我们现在感觉大家越来越关注的重点,除了行业和产品以外,更多地拿出精力来研究一下公司问题,如何办一个房地产公司,你这个公司怎样能办得不仅今天赚钱,而且很持久地发展,比较好地保持你的竞争力,这是我们关心的一个问题。我记得在网络比较热的时候有一本书讲到网络经济的77种商业模式,我们现在实际上房地产公司的商业模式也不少于几十种。首先第一类的是开发公司模式,开发公司模式是从两部分,一部分是房屋开发,一部分是土地开发。房屋开发模式又可以分成三种类型,第一种类型就是我们讲的沃尔玛这种模式,国内比较典型的就是万科的模式,在郊区大规模地拷贝,开店,产品极其单一化,面向极其准确的一个目标做,在目前非常精准的前提下,体制上采取了一个总部非常强大控制,有计划地在郊区连锁开店,这样经济增长非常快。万科今年营业额估计可以超过40亿元,会打破我们近五年以来最高不超过30亿的记录,万科去年34亿元,所以明年可能还会有更大的增长,主要得益于这种模式的快速复制,这样它复制的成本越来越低,产品的规模也越来越大,所以大家可以在这个方面注重研究一下万科的模式。第二种类型就是百货公司的模式,所谓百货公司的模式就是在一个地域,各种产品同时开始做,我们现在老华远和现在的华润置地是这个模式,产品多样化,地域也多样化,像百货公司什么都经营,高中低档什么产品都有,东南西北都有,然后商户、写字楼、住宅、酒店、公寓什么产品都有,转制过来的开发公司和国内很多综合性的大型国营开发公司,比较多选择了百货公司模式。第三个种类型在房屋开发方面可以借鉴的就是精品店的模式,这是万通致力于追求的模式,对万通来说不主张全国开发这样一个做法,我们可能是在少数高端市场进行精品店的经营,我可能卖的车是劳斯莱斯,一天卖不出几辆,但是每一辆的价格高,所以营业额有数,我们今年会超过20亿元的销售,主要都是集中在这样一个高端产品,未来我们采取的就是精品店的模式。”

按说,在中国目前的房地产公司里,万科已经做到了极致,可偏偏就是在万科公司反映了事情的另外一面,那就是消费者的态度。前不久在海南,有媒体颇有点不怀好意地追问王石关于深圳万科金色家园和业主冲突的事件,王石承认规划和以前有改动,但是认为可以通过法律的手段来解决。有意思的问题出在这里:鹏润打人是可以理解的,富力集团200名保安打业主也是可以理解的,其他房地产公司和业主更加严重的冲突都是可以理解的,但万科不行,为什么?

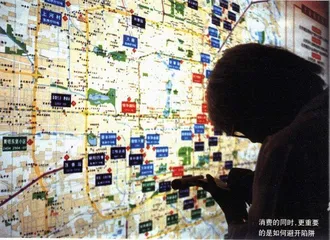

消费的同时,更重要的是如何避开陷阱

对法制建设的贡献

张维迎认为:“房地产发展对中国的法制建设非常重要,现在好多的住户跟房地产商打官司,跟物业管理打官司,我想这个法律的意识,权利的意识,责任的意识,意义是非常重大的。在过去我们想一下,如果我们买一套房子的话,搞不好拿到钥匙就高兴的不得了了,不会再挑剔任何东西,但是现在我们感觉不一样了,之前你就有了权利的意识。有权利的意识的话,对开发商也好,对物业管理公司也好,如果它不能按照合同解决,有欺骗行为,我们自然就会形成法律的警觉。我们法官的素质,通过房地产的官司也大大提高了,过去法官判刑事这一类还比较行,判民事这一类素质还比较差,所以应该感谢我们的房地产,为法制建设做出了贡献。我们在打官司的过程中也看到,中国的房地产发展太快,特别高档次的太多,买房的人从来没出过这么多钱,他突然出了这么多钱心疼,所以他有时候也不是完全一种合理的行为。我记得改革开放初期,我在大学看过一个故事片,叫《陈奂生进城》,有一个镜头是这样的,这个陈奂生进城之后,地委书记给他找了一个地方住,然后陈奂生问多少钱一晚上?五块钱,他说住一晚上就五块钱,所以他回到屋子里在沙发上跳了几跳,他说五块钱要值,光坐着不行,还要跳几下,这五块钱不白来。我想类似这种心态也应该是有,我的意思也并不是说所有的住户在跟房地产商打交道的时候,都是完全合理的,因为他预期可能超过他应有的预期,这个可以理解,所以我想房地产商可能是事先有所准备,人家花了几百万,他心里很难受,所以要跟开发商干起来,这一点,房地产对我们中国法制建设的贡献非常的大。”

进一步的问题是:在和开发商的冲突中,消费者是不是可以利用不理性的手段保护自己的利益?

这个问题是突然之间在房地产行业声名鹊起的律师秦兵提出来的。说出这个问题可不是件简单的事情,提出房地产合同204条的秦兵在不同场合被房地产开发商骂得狗血喷头。秦兵说:“这是一个悖论,其实不按法律办事的后果是律师得利,但现在是律师在大力推动法制的进程。”

没有一个发展商愿意和消费者签定秦兵策划的204条,在秦兵看来,这会导致非常严重的后果。他说:“我1993年买第一套房子,今天看来,被欺诈的人依然在受我当年受到的欺诈,强者依然强势,而且越来越富有,而制定法规的人的未来,一定是卖房子。这里面有巨大的社会危机和经济危机,市场本身不能调节,交易的任何一方都不能低成本退出,丑恶面貌一旦认清,不但无法离开,反而以另外一种更强烈的感情捆绑在一起,而且欺诈行为伤害的是最富有的商品消费者,是中产阶级,是最富有的纳税人,这样的行为后果可能导致中产阶级破产从而引发城市革命,而中国以前的革命都是从农村开始的。从另一条出路来讲,部分精英分子一定会以此为借口要求进入立法阶层,因为税不是白交的。在和开发商的斗争中,消费者的尊严要求在有些时候大于经济要求,中产阶级有对自己尊严的要求,而成为社区领袖惟一的纽带就是房子。”

站在新兴中产阶级和开发商之间斗争第一线的秦兵讲述了最新的斗争形式:由于70%以上的购房形式是银行按揭,消费者有的时候会集体采取非法律的手段,就是联合起来拒付按揭,由于银行在绝大多数时候不愿意把经济冲突演化为社会冲突,而按揭的担保方是房地产开发公司,于是会从经济上对开发商采取措施。消费者的如意算盘是先让银行把开发商搞完蛋,然后再坐下来和银行谈判付按揭的经济问题。这种手段实际上超出了现行法律的范围,而且有可能会导致经济学上的血球效应。希望这不是消费者和开发商之间最后的斗争形式。