种桃种李种春风

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

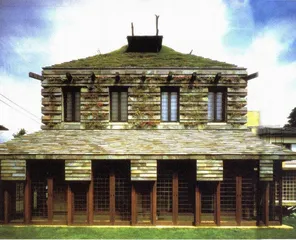

“蒲公英之家”正面外观

“蒲公英之家”的外墙细部,太阳花盛开

由现代城市的生活形态所炮制出的那种硬派建筑,自一露面,就不断地遭到种种针砭,而且不断地有人在试探着形形色色的突围之路,企图找到别一种的建筑形式取而代之。其中,手工业传统是多人普遍求助的一种载体,比如莫里斯那些人。在社会大势不改,没有一种新的潮流能与现代主义真正抗衡的时候,用这种前工业时代的方式来抵制工业化的征服力量,也是最容易想到的方便的出路。相形于西方,日本算是后发的国家,它的文化受到西式现代化突袭的冲击力度,比起西方社会这个病灶原发点来,自是更加触目。而另一方面,卷地烈焰来不及细致煨透的地方,在草根层级处还留有些许农耕时代的烬余,则未尝不是幸事。

手艺和工匠,在日本的地位似乎是比在中国相对高些,也许这是因为他们的士绅宰制稍弱的缘故。在质疑现代化的声音里,经常能听到对古老手艺的怀想,有许多时候还应和着对自然和泥土的讴歌。大致上,采取这种姿态的人士远处两端:一头真正是在深山荒野间,仍然靠着手传心授的旧艺勤勉度日的老匠人,另一头却是城市书斋里纤尘不染的浪漫文人。藤森照信这位建筑历史学家就是其一。

藤森1946年出生在日本的山地长野县,或许,是这个地域因素熏染了他的心性,虽然成长在日本彻底西化的时期,但他钟情的还是乡野风。身为一位专攻日本近代建筑史的学者,在亲自动手设计房子之前,先有着多年的深思和学养打底,落墨时必定不是对付委托任务的简慢心情,倒更该是蓄势一击举座皆惊的姿势。从1991年以来,他所设计的三个重要作品,一个比一个更加突出地呈现出与现代主义建筑分庭抗礼的态度,其中,1995年的藤森自邸和1997年的“韭菜居”,都是很有趣的居住案例。

藤森是东京大学的教授,他的住家当然就在东京。长安居,大不易,何况是在拥挤的日本、拥挤的东京。这所房子的面积只有187平方米,以独立式的宅邸来说够小的,不得不设计得很紧凑。于是藤森走捷径,为它的外观造型取了一个工整的几何图形,并没有什么错落。它显得有些笨拙,像是小孩子涂鸦的手笔,粗笨的四方平面渐渐收退,托举着一个四坡攒顶。单论这一点的话,藤森的设计简直无足观,比手熟的职业建筑师功力差多了。好在,藤森在思谋这建筑时,其实心思没放在造型上——也没放在空间上。这都是现代主义建筑玩得滴溜花哨的招数,以藤森挑战主流、创造“国际式地方性”的志向,要追求本土特色和天然气质,不一定非得借重这些元素不可。

以前提到过柯布西埃对于屋顶花园的重视。在现代主义早期四位大师当中,柯布西埃是最像艺术家的一个。他如此注意为居住者创造绿色环境,应该也是或多或少感觉到了现代城市建筑对人的压抑,欲以此稍做调停。后起建筑师们从此便学会了这一招“人文关怀”的做法,到处去用,反正现代主义的平屋顶,闲也是白闲着。偏有藤森这促狭鬼,把屋顶花园和建筑的关系,形容成日本人才懂的一个说法,“家内离婚”,状其面和心不和、各行其是、冷淡疏离的实质。既有此一说,他对屋顶花园的褒贬立现,尽管这话确有其偏颇处:把花园放上屋顶,毕竟还是有个漫步花间的地方,在逼仄的城市高墙合围之中,总归也算给了人一丝透气的机会。不过,若非这般出言恶毒,也许他的话就没人当真去听,而且,他分明是破解之道在手,才会挑出建筑和花园的关系来说道的。建筑真正拥抱自然的生态,恩爱有加、融合一体的做法是什么呢?在拥挤的日本的拥挤的东京,房前广袤绿野的梦想是绝对不可能的了,又不赞成把绿种上屋顶露台,阳台就更不必提,怎生是好?

种花在墙上,如何?也只剩这地方了呢。

现代建筑的代表性用材是钢和玻璃,藤森玩了一个文字把戏,以Glass为代称,而且提出要改换成Grass的建筑:草房子。在建筑的外墙和坡顶上,他以披迭的条石板材掩盖着无数条的浅浅土槽,满播花籽。原本他的设想是,种一水儿的蒲公英,春天先让缤纷的花叶披离遍了,结籽时还有另一番胜景,看满墙茸茸的白色毛球次第飘起。这等纤柔场面,带有几分易朽的颓废,真是只有日本人想得出来。所以,这个宅邸另有一个名字叫做“蒲公英之家”。不过,事实证明,蒲公英的开和谢不像他想象的那样整齐划一,所以后来在墙上也间种了太阳花。这两种都是极度皮实的草花,沾土就活,对土壤并不苛求,这样才能避免敷土层过厚,让建筑的结构不堪重负。

在这里,藤森偷换了建筑和人和花的关系。植物长在建筑的骨架上,却拉远了与人的距离,不可近玩了。能用蒲公英满满覆盖着的,依常规的想象,该是山丘下的洞穴。藤森在室内设计中倒也呼应了这个意味,少开窗,让屋子笼罩在黯淡的木材暖色里。但若仅此一端,引发的联想未必非是洞穴不可。藤森的梦想本身,在大都市里,一样是一种浪漫的退避藏身地。现代建筑必以工业化产品的面貌存在,使用工业化的材质和建造技术,是不容分说的。然而,藤森虽然也不得不照样利用现代技术,却要把工业化的痕迹严密地隐藏起来。其实,用来掩饰土槽的披迭板并不是非石材不办,恰恰相反,石材的自身重量反而无端地加大了建筑的结构负担,还不如用木材,同样是天然材料,却更容易加工,也轻得多。做此选择,应是看重石材更加古拙,更能显露出斑驳的效果,强调出“天然”和“手工”的特质。藤森所用的石材和木材,都尽量选用手工切割的方法,甚至用扎眼的白色灰浆来勾缝,专门暴露材料不规则的边缘,凸显它们与批量制造的工业品在质感上的差异。精心特制的粗糙,是专属浪漫文人的偏嗜,其实,正经好工匠倒痛恨藤森不许人出细活,可那毕竟是他自己家的房子啊,要在闹市做出一副大隐之态,只得由他。

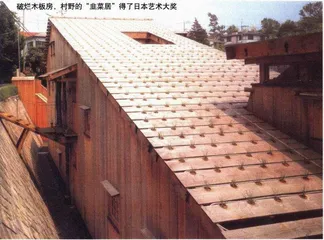

除了藤森自己,能接受这种花房子的主人,大概是难找的。直到1997年,藤森才又在东京为一位作家建了所宅子,也是小小的,比他自己的家还略小一些。表面上看,他从蒲公英之家的极端立场上稍做妥协,墙上的种植业算是免了,所有劳作都保留在坡屋顶上,虽然和屋顶花园有了面目混淆的嫌疑,总还是植物长在建筑骨肉里的思路。而这一退让,并不意味着他的设计之怪异有了减弱。这次的古怪是在他所选择的植物种类:缓缓坡起的木质屋顶上,整齐的土坑与木板间的缝隙纵横交错,看上去很像田地中的垄沟,里面种着……韭菜。

如此不雅的一种植物!和蒲公英的飘逸怎么比!就是俗到要种菜不灌菊的地步,起码倒是挑些体面点的,比如油菜,春天花时也属可以入诗入画的风景。在文明教程的黑名单上,韭菜无疑是赫然在目的,绅士淑女应该和它断交,至少在接触外界前绝对不能沾韭菜的边。在高雅场合发散这种东西的异味,好像比当众说粗话还更不妥,连名士派也不走这条路。 乡鄙至极的韭菜,公然向城市文明的戒律做着鬼脸。在日本的旧式艺术里,似乎是有这么一路丑到极致的传统的。以蒲公英的纤柔,配它的建筑也该轻灵婉约,但藤森邸的体量笨重,多少冲乱了它整体的面目和性格。而此番的韭菜居,简朴的木头房子配合着粗野的韭菜,正像粗声大嗓泥头跣足的碜夫,在东京,各色竟至如此,难为他。

别轻看了这分挑衅,韭菜居得了第29届“日本艺术大奖”。它挣到的不是建筑界的专业奖项。仅看具体的建筑手法,藤森确也不算游刃有余,他得个艺术奖正合适,因为胜在大创意上。此外还有一个解释应该更重要:他的建筑方式,以另类形象存在时是不容抹煞的,保护建筑的“物种多样性”等等大课题据此方有借力点。但是,它不会取代现代主义的主流方式,甚至,也不会出现多少类似的实例。

破烂木板房,村野的“韭菜居”得了日本艺术大奖