“9•11”什么都没有改变,而安龙改变了一切

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

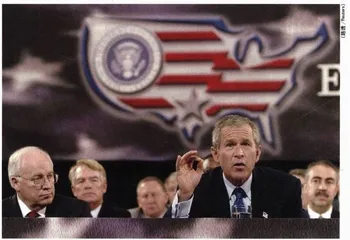

布什总统今年8月13日出席在德克萨斯举行的总统经济论坛。会议集中了经济界的著名人士来讨论经济面临的问题以及总统刺激美国经济增长的计划

罗伯特•珀伊“9•11”之后失去了在金属部件公司的工作,现在虽然在一家工厂找到了机械工程师的工作,但他很担心会再次失去新工作

很多年以后,“9•11”事件注定会被追溯为全球化进程的一个标志。

就在“基地”成员驾驶飞机撞向“世贸双子座”的前夕,30万反全球化人士曾将热那亚变成了抗议的海洋,之前这股反对力量已经横扫了西雅图、华盛顿、布拉格、尼斯、夏威夷……他们的矛头指向是美式全球化的执行机构——国际货币基金组织、世界银行和WTO,这些机构和跨国公司联盟所共同遵循的“华盛顿共识”被抗议者指责为激化全球经济结构性矛盾的罪魁祸首,它令全球化共同富裕的理想最终表现为共同衰退,并且应当为亚洲金融危机、俄罗斯金融危机和阿根廷经济危机负责。在那时,经济全球化的坚定支持者、经济学家柏格斯登(C.Fred Bergsten)已经承认美国主导的全球化进程出现了问题,他说:“与反全球化力量相比,我们目前处于弱势。”

对于全球化是不是美国化的问题,在经济领域似乎已经不存在太多争议。《经济学家》杂志认为,过去十年中,凡是全球化程度较高的国家,美式资本主义及其理念都已被广泛认同和接受。世贸大厦无疑是整个美式资本主义的图腾,同时它也应被视为美式全球化的实体象征。“9•11”事件中,伴随这个图腾逝去的共有88个国家的公民,这样一种悲惨意义上的全球化图景,足以促发人们对美式全球化提出新的思考。而“9•11”一年以来,美国经济霸权在肌体各个部位的衰退,则为这种思考提供了最有力的支点。

伦敦经济学院教授约翰•格雷(JohnGray)认为,“9•11”事件标志着美国主导的全球化进程在道德意义和现实意义上都已破产,“美国人本能地认为其他国家和地区的人民也想过和他们一样的生活,他们靠这种理念推动自由市场经济的全球化,丝毫感觉不到在许多地方人们被压抑的愤懑和对西方的不满”。约翰•格雷为美式全球化归纳的后果是:西方国家消费者权益受到前所未有的忽视,欧洲福利国家原有制度遭到颠覆,民主体制遭阉割而虚弱不堪,环境被破坏,第三世界陷入更大的贫困。他说:“我们现在应当认识到,美国模式主导下的全球化理想和斯大林主义一样,是一种缺乏人性基础的乌托邦。那种堂而皇之认为所有人应当无拘无束同其他人做交易的想法,本质上是邪恶而危险的。”

20世纪30年代的全球化进程最终在战争、金融崩溃和坏政府的联合作用下毁于一旦,历史并非不会重演,一种缺乏理性指导的全球化模式已经暴露出足够的危险性,从这个意义上讲,“9•11”带给人们的不仅是警醒,也可以是一个新的开始。

“9•11”:挑破最后一块新经济泡沫

与一年前许多行家的估计相反,“9•11”并未使美国经济遭遇灭顶之灾。除了对航空、旅游、保险等行业冲击较大,恐怖袭击直接造成的股市震荡和消费信心低迷只持续了不到两个月。著名经济学家保罗•克鲁格曼在安龙事件后评论说:“对美国经济来说,‘9•11’什么都没有改变,而安龙改变了一切。”

巴黎百富勤总经济师陈兴动认为,“9•11”的意义在于它充当了一个历史坐标,在它之后,美国引领全球经济的霸主地位开始遭到削弱。他说:“1998年时许多美国公司就已经向投资者呼吁减轻股票升值的压力,这说明美国经济结构中一些深层矛盾早已开始酝酿,出现问题是迟早的事。但‘9•11’事件的突然爆发打乱了整个经济周期的常规运行,将管理层、投资方及监督机构进行调整的空间压榨到最小,从而让一系列结构性危机提前到来。”

中国社会科学院国际金融研究中心副主任何帆则认为,“9•11”一年来众多高科技公司破产标志着美国最后几块新经济泡沫的破灭,而从全球化角度看,新经济的破灭是美国经济霸权萎缩的最根本原因。

托马斯•L•弗里德曼(Thomas L.Friedman)为全球化作的定义是:全球化是通过新技术的应用使全球市场得到整合的动态过程。以技术创新为核心动力的新经济不仅确立了美国全球化领袖的地位,同时也使它成为全球化最大的受益者。陈兴动说:“一架波音747飞机70%以上的部件在美国以外生产,但美国却能从其掌握的核心技术中获取80%的利润,这就是全球化背景中的新经济魔术。但很少有人问凭什么美国人要从波音747里拿走大部分收入,他们的高科技是不是真值这么多钱?在国际投资者眼里,美国高科技几乎成了难以估价的艺术品。”

在整整十年时间里,高科技神话让全世界陷入一个幻觉——硅谷的科技创新能为全球资本提供无限的增值动力。在纳斯达克高收益率的召唤下,全球资本都在加速向美国涌动,美林公司的统计显示,1996~2000年,外国投资者持有的美国债券从17%增长到34%,持有的股票从25%增长到33%。欧元推出后并未令欧洲资本市场有多少起色,相反从欧元区流入美国的资金却高达2610亿美元。“私人投资从资本稀缺区向资本丰裕区流动,这本身就是全球化过程中一个令人费解的现象。”何帆说,“现在美国股市低迷不振,国债利率很低,对外国投资者来说吸引力已经大不如前。国际资本对美国经济的评估也会更加谨慎,新经济时期60%投资来自国外的景况将不会再重演。”

新经济破灭抽走了美国全球化战略的第一动力,在外国资本撤出美国的同时,许多美国公司也已不声不响地从全球据点作战略性撤出。美林、摩根斯坦利、嘉信理财都已缩小了它们在亚洲的业务范围,曾经雄心勃勃要开创24小时全球股票交易的纳斯达克让日本纳斯达克市场关门大吉,美国房地产开发巨头Home

Depot从阿根廷和智利撤出,大多数美国公司都对全球投资计划做出新的调整。

忙于摆脱经济困境的布什政府一边利用钢铁关税、农业补贴和美元贬值进一步关闭美国市场,一边对区域经济整合表现出前所未有的冷淡态度。

国家计委对外经济研究所副所长毕吉耀认为,目前有必要关注美元贬值对全球化进程的意义,他说:“美元持续贬值标志着克林顿时期奉行的强势美元政策的终结,也让美国少了一把推行全球化政策的利剑。强势美元既是90年代后半期美国经济强劲增长的结果,也是美国大量吸引外资以弥补巨额贸易赤字的重要条件。美元贬值的根本原因是强势美元与美国经济基本面之间存在不对称性,而美元贬值无疑将增强欧元作为一种重要国际货币的地位。”摩根斯坦利首席经济学家史提芬•罗奇则估计,美元在2002年和2003年将分别贬值7%,最终可能会贬值20%。

陈兴动说:“‘9•11’之后经济多极化趋势更加明显,尽管欧洲经济也在缓慢调整,但由于欧洲存在一个完整的市场体系,受美国经济衰退的影响有限,它的实力会不断增强。中国‘世界工厂’的概念已经被广泛接受,正是中国庞大的市场帮助东亚国家抵消了一部分‘9•11’事件的冲击。几大经济体力量的此消彼长会加强全球经济民主化的色彩,这将使全球化进程更加理性。”

失落的美国模式

在美国人看来,他们为全球化贡献的不仅是资本与技术,还有一整套商业模式和价值理念。20世纪90年代的美国人决不仅仅埋头开拓市场,他们还充分发挥循循善诱的本领,游说俄国人接受公司治理制度,告诫亚洲国家放弃裙带资本主义,规劝欧洲公司将股东利益放在首位。1992年普利策奖获得者、剑桥能源研究所主席丹尼尔•叶尔金(Daniel Yergin)最近对《商业周刊》说:“‘9•11’之后发生的一切严重削弱了美国在全球的经济地位。我们的商业模式曾被认为最具效率并为世界广泛接受,但看看现在德国电信和维旺迪的情况,你就会知道美国模式并非灵丹妙药。过去我们常说美国最重要的出口产品是严格的会计审计制度,现在谁还敢这么说?我还记得几年前遇到的欧洲大公司老板都乐于被烙上美式CEO的印记,但现在没有哪个欧洲老板愿意被人称为美式CEO。”

美式资本主义崭露头角是在“二战”以后,IBM、福特和麦当劳开始向海外发展,但开始时它们往往与本地公司融为一体。伦敦商学院全球战略管理系教授朱利安•伯金萧(Julian Birkinshaw)说:“60年代时,很多英国人都以为他们看到的福特公司是家英国公司,直到柏林墙倒塌和日本经济神话破灭才最终确立美式资本主义一强独大的地位。”美国新经济的诞生促使外国投资者蜂拥进人美国资本市场,同时他们自己也开始身体力行美国的商业模式。人们都记得德国商业银行主席克劳斯一皮特•穆勒(Klaus-Peter Muller)在就职演说中说:“如果我执掌的不是一家美国式银行,那现在就该把我免职。”印度最大的公司塔塔集团全面引进美式激励制度,在过去10年中成长为全球最重要的钢铁制造商之一。在像英荷皇家壳牌这样具有典型欧洲传统的公司里,美国企业文化也扎下根来,壳牌公司所有的办公室隔墙都被换成了透明玻璃,同时公司也开始鼓励意见的多元化。从教育角度也许更能反映美式资本主义的胜利,无论是欧洲、日本、中国还是印度,在培养下一代商业人才的商学院里,一半以上的教授都曾在美国接受教育。在美国最著名的哈佛和沃顿商学院,外国留学生人数已经占全部学生的1/3。

通用汽车前副主席、现任意大利菲亚特集团主席保拉•福莱斯科(PaolaFresco)认为,尽管公司丑闻让人们对美式资本主义产生抵触情绪,但美式资本主义仍代表了一种最具活力的商业文化。“全世界都在读杰克•韦尔奇的书,现在我们要做的是重新审视这个制度,以便从它的创造性中真正获益。”

瑞银华宝公司副主席肯•科斯塔(Ken Costa)说:“‘9•11’之后无论在美国还是其他国家,人们突然发现美国商业模式以往忽视的一些软因素其实举足轻重,美式资本主义的精髓要想继续为人所称道和吸取,就必须在制度上有所改变,特别是一切只围绕业绩报表的做法。”

对美国商业模式的质疑主要发自欧洲,大众汽车公司CEO费丁南德•皮奇(Ferdinand Piech)一向拒绝仿效美国企业将股东权益置于无上地位的做法,他坚持认为顾客和员工与股东利益同样重要。为了抵制股票增值的压力,皮奇拥有的家族企业保时捷公司最近刚从德国指数股中退出。伦敦股票交易所也拒绝了上市公司必须每季度公布财政报告的美国模式,伦交所认为每半年公布一次财政报告有利于企业的长远发展。有人问伦交所为什么不采取通行的美式做法,伦交所发言人贾明•史密斯(JaminSmith)说:“因为这里是英国,我们自己有一套行之有效的商业模式。”

在亚洲,一向旗帜鲜明抵制美式全球化的马来西亚总理马哈蒂尔在“全球化国际大会”上指出,全球化对于发展中国家来说应当只是实现经济发展的工具,而不应成为最终目标,在利用全球化工具实现国家发展的过程中,每个国家都应当有适合自身特点的一套模式。他特别强调:绝对的市场体系对人类是一大威胁,不受理性和公正支配的绝对全球化将可能成为全世界最大的危害。

艾奇格林

拉尼斯

专访

古斯塔夫•拉尼斯(Gustav Ranis,美工经济学家、耶鲁大学国际与地区研究中心主任),拜里•艾奇 格林(Barry Eichengreen。加州大学伯克利分校经济学教授)

三联生活周刊:“9•11”后许多经济学家预测这次袭击将重挫美国经济,但现在看来影响并没有那么严重。您认为“9•11”事件对美国经济的直接影响集中于哪些方面?布什政府的应对策略是否应当受到赞扬?

拉尼斯:“9•11”事件几乎增加了所有行业的运营成本,尤其是安保费用大幅度上升。它还造成政府开支剧增,特别是在联邦政府一层。考虑到“9•11”之前美国经济就已经陷入不景气,布什政府的赤字政策在短期内有助于刺激美国经济复苏,但我认为长远看来,这种政策造成的整个经济效率减退会冲消目前得到的所有好处。

艾奇格林:由于安龙事件引发的一系列公司丑闻,以及人们目前对美国经济陷入二次衰退的担心,“9•11”事件的真正影响很难估测。很多美国人曾经担心“9•11”是一系列恐怖袭击的开始,但这种情况并未发生,因此它对消费信心的影响非常有限。我认为是新经济泡沫破灭和公司治理结构中隐患的暴露造成美国经济目前的状况,而不是“9•11”。“9•11”所起的作用是为这一系列危机雪上加霜。

三联生活周刊:“9•11”事件与全球化之间的关系是什么?是否是全球化负面作用的一种体现?

拉尼斯:如果“9•11”和全球化之间存在某种联系,那就是在世界某些地区存在对美国文化的强烈抵制,而美国文化的全球化传播是整个全球化过程中重要的一部分。

艾奇格林:可以肯定的是,应用于跨国贸易的全球化手段同样也会被恐怖分子利用,国际恐怖活动所依赖的人员、信息、资金流动实际也是全球化作用的一种反映。“基地”分子利用互联网进行联络的方式和跨国公司各个海外机构相互联络的方式如出一辙。但坦率地说,我不认为“9•11”事件发动者的动机是出于对全球化的不满。

三联生活周刊:“9•11”之后布什政府出台了一系列带有贸易保护色彩的经济政策,这是否说明美国对全球化的态度有所改变?

拉尼斯:不,我认为布什政府的政策正在走向多边主义,“9•11”之前,美国对外政策有强烈的孤立主义倾向,而现在布什比过去更重视多边联合。

艾奇格林:我也认为情况恰恰相反。布什政府采取提高钢铁进口关税和增加农业补贴的做法基本上是出于无奈,但除了这两点,“9•11”之后他更多地转向多边主义。美国政府在对外援助上的立场有了极大转变,外援增长幅度虽然不大,但发出的信号却非常明确。另外美国通过IMF向巴西提供金融支持,也反映美国已经更加深刻地认识到,自身的发展与外部世界密切相关。

三联生活周刊:处在全球化进程中的发达国家和发展中国家人民应该从“9•11”事件中学到些什么?

拉尼斯:发动恐怖袭击的“基地”分子都来自富裕家庭,但他们滋生仇恨的根源仍然是所在地区民族日益积累的贫困和被排除在经济现代化进程外的强烈怨恨。“9•11”带给全球化的一个教训是,这个过程必须多元化,而且必须让发展中国家的大部分人口都能享受到全球化带来的好处。