“核”心星球

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

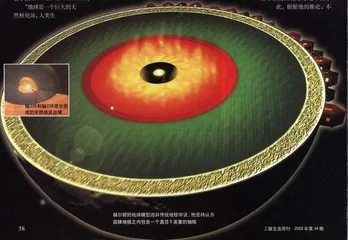

赫尔顿的地球模型迥异传统地核学说,他坚持认为固体地核之内包含一个直径5英里的铀核

地球是什么?

回答是“太阳系中的一颗有生命存在的蔚蓝行星”吗?你的高中地理老师多半不会为这个答案感到满意。但如果你能够说出地球外层由橄榄岩构成,中间的成分主要是包含氧化铁的硅酸钙钛,在液态的铁、镍、硫、氧或硅之内还存在着一个铁或镍铁合金地核的话,你的地理专业程度应该足可以让一个地理学家微笑称许了——只不过,上天保佑,别让你遇上马文·赫尔顿(J.Marvin Herndon)。“地球是一个巨大的天然核电站,人类生活在这个核电站厚厚的外壳上面。在我们脚下4000英里之处,就是一个每时每刻都在燃烧沸腾着的直径5英里的铀核。正是这个铀核的不断反应,形成了地球的磁场,并赋予火山喷发和大陆板块漂移的能量。”

这位1934年诺贝尔化学奖获得者、天体化学家哈罗德·尤里(Harold Urey)的高徒如是告诉我们。他说,由著名丹麦地球物理学家英格·李曼(IngeLehmann)在1936年提出的“地球拥有一个由镍和铁构成的坚硬内核”的主张虽然一直占据地理学界的主导地位长达60年之久,但却存在致命的错误。即使是传统地核说的拥护者,也不得不承认它根本解释不了许多地球上的自然现象。

“我的主张更富有说服力。”赫尔顿在发表于最新一期(《国家科学院学报》(Proceedings 0f the National Academy of Sciences)上的文章中,用自己的合作者、橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory,美国著名的原子能研究所,曾为第一颗原子弹提供材料和科学支持)的核能工程师丹尼尔·霍伦巴赫进行的计算机模拟实验结果,作为支持自己主张的强有力论据。在模拟实验中,数据显示45亿年前(目前公认的地球年龄)的确可能存在一个“行星级的反应堆”,而它发出的能量正好相当于地球实际散发的能量——4万亿瓦。更重要的是,这个“反应堆”的反应强度会经常发生变化,时强时弱,这正好可以以解释地球磁场的强弱变化以及定期逆转的现象。赫尔顿的颠覆雄心还不止于此。根据他的推论,不仅地球是一个巨大的核反应堆,木星、土星乃至海王星也都可能是“核”心星球。这样,就能够解释星体燃烧发光和暗物质的存在等诸多目前天文学上的待解之谜,而如果赫尔顿的假说真的正确的话,人们所需要的,可能只是更改一下看待整个宇宙运转的观点而已。虽然华盛顿卡耐基研究所地球物理实验室的名誉主任哈藤·约德尔对赫尔顿的假说给予了相当高的评价——“堪同板块构造学说媲美的伟大发现之一”——但在地理学界中,作为独立地理学家的赫尔顿仿如站在另外一个板块上的人。在主流地核学说支持者眼中,地球的磁场由围绕固体铁-镍地核旋转的熔化的铁和镍的涡流所形成,同赫尔顿设想的什么带电粒子流根本无关。尽管从赫尔顿提出假说之日起已经过去了11年,他的论文也发表在权威的专业学报上,可是其他地理学家却很少严肃地对待赫尔顿的主张。没人引用,也没人反驳,赫尔顿在更多时候像是对着风车作战的堂吉诃德。

英属哥伦比亚大学的布鲁斯·巴菲特的看法可以代表许多传统地核学说支持者的观点。巴菲特认为,赫尔顿的假想只是推理,却没有证据证实,他引以为做的计算机模拟实验并不足以为据,因为应用传统地核学说而构建的计算机模拟模型同样能够得出与地理记录相吻合的磁场变化结果。

传统地核学说同赫尔顿的假想孰对孰错?最简单明了的判定方法,似乎是打个深达地心的洞,取出里面的东西化验一下看看。然而,这却是一项不可能完成的使命。最近在俄罗斯柯拉半岛进行的研究项目,是目前世界上挖掘地壳深度最深的。研究人员使用科技含量最高的钻头和钻探技术,也只挖掘到了地壳以下7.5英里的地方。相对地球约4000英里的半径来说,这一深度尚不足0.2﹪——要想通过这来了解地核的化学成分,类似于想从天安门开车到北京近郊昌平领略北极的极地风光。

虽然大多数地球物理学家对赫尔顿的假说反应冷漠,但这并不表示他们就是抱残守缺的老古董。至少在一点上,赫尔顿的假说与传统地核学说是平等的:它们都只是未经验证的学说,区别只在于主流和非主流。许多传统地核学说的支持者都表示,很可能会有第二种或是第三种地核构成的学说出现,只是看哪一种最能自圆其说。

赫尔顿假说中铀核的来源问题是这些研究人员认为该假说最不能自圆其说的地方。当地球形成之时,那些铀是怎么跑到地球中心的?硅酸盐非常容易与铀结合,形成一种密度较低的化合物,它们不太可能沉积到地球的中心,更不可能形成巨大的铀核。

不过,从近来发现的一块被认为记录了太阳系形成时情况的陨石中,赫尔顿找到了自己的解释。他认为,目前绝大多数地球物理学说都基于地球在相对富氧环境中形成的理论,然而,少数被称为顽辉石陨石的星体陨石实际上是在缺氧环境中形成的。在富氧环境中,

易于同氧结合的元素都会与硅酸盐相结合,但在缺氧环境中,像铀和镁这样的元素却会有很大一部分沉入星体中心。由于顽辉石陨石中的同位素氧与地球上的同位素氧完全一致,赫尔顿认为,地球也是在缺氧环境中形成的,而在这个过程中,约有64%的铀沉积到了地心——足以形成反应。

夏威夷发现的一块玄武岩也成了赫尔顿最有力的证据之一。形成这块玄武岩的岩浆来自地球的外核交界处。根据赫尔顿的假说,铀核中的铀元素由于原子量大,不会穿过4000英里来到地壳上层,但裂变反应的副产物,如氦这类比较轻的元素则很容易完成这种长途旅行。在夏威夷玄武岩中,研究人员发现了氦的同位素3,这种完全由核裂变产生的元素预示了地心核反应堆的可能存在。

虽然赫尔顿不断找到能够支持自己假说的证据,但刚刚开始获得关注的“核”心说要想真的取代传统的地核学说,仍有许多工作要做。好在我们还用不着急于更改自己的地理学知识,别忘了,在证据详尽确凿的情况下,板块构造学说依然在学术界被反对了60年之久。

安全也不是问题。即使地球真的像赫尔顿说的那样,是一个巨大的核反应堆,关于全人类成为“切尔诺贝利难民”的担心也都不过是杞人忧天——4000英里厚的保护层,足以让我们在核反应堆上自在逍遥。

马文·赫尔顿

赫尔顿的“核”心说

地球的中心是一个由铀235和铀238组成的直径5英里的球体,从而形成专业人士称为高速中子增殖反应堆的天然核反应堆。铀的自身裂变反应和反应堆轰击铀产生的可裂变钚都能够生成巨大的能量。在铀核之外,固体镍和硅混合成为硅酸镍,当硅酸镍内部的反应堆发生裂变时,产生的热量推动带电粒子,从而最终形成磁场。

1960年左右,NASA研究人员发现,木星的星体反照率(也即亮度)表明,这颗巨大的行星向太空辐射的能量是它从太阳接收到能量的2倍。随后,土星、海王星也相继被发现带有同样的特征。1990年,赫尔顿由此推断出,在这些行星的内部,很可能也存在功能相当于核反应堆的铀核,从而赋予星球巨大的能量。

星球的命运

如果地球真的是一个巨大的核反应堆,那么,它会不会像所有的反应堆一样,也有最终能量耗尽走向死寂的一天呢?这不仅是一个学术问题,要知道,如果赫尔顿的假想正确,铀核能量耗尽之日,就是地球磁场消失之时——对于地球人来说,这是一种毁灭性的打击。

赫尔顿的答案听上去很有些悲观。根据他完成的计算机模拟实验结果,在过去的45亿年中,地球的铀核已经消耗了75﹪,铀核的直径从8英里减少到5英里。如果依照地球的能量释放量计算,余下的铀核只够反应不足20亿年。不知道这是不是赫尔顿的学说不讨人喜欢的一个原凶:依照传统的地核学说,地球的寿命至少还有60亿年,比“核”心说足足多了40亿年。