玛丽莲·梦露的E=MC^2

作者:舒可文(文 / 舒可文 于彦琳 朱步冲 鲁伊)

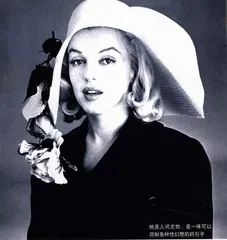

她是人间尤物,是一味可以调制各种性幻想的药引子

40年前梦露死的时候实现了她自己的格言:“我对钱不感兴趣,我感兴趣的是事业上令人惊奇”。

无论研究者怎么挑剔她演技上的幼稚或塑造的形象之不讲究,但好莱坞给她规定的事业从《彗星美人》之后就是做全世界的性感符号。50年代对于创造她的那个世界,并非开心的10年,战争过后,随之而来的是冷战、核恐怖、大工业的包围,意识形态的规范无力澄清或解决日常生活中的种种苦恼。从电影到广告甚至报纸,现代媒体充当了为大众寻找反常例子的阵地,梦露在其中成功地充当一味可以调制各种性幻想的药引子。

大众文化的研究者认为,作为大众文化符号的意义,不在这个符号的完美,首先,社会需求是它的“事先书写”,之后在相互冲突的日常流通中生成,它本身的美学基础越是不足,越是简单直白,就越是在消费使用中具有循序渐进的潜能,梦露正是这种符号的一个成功例证。

所以梦露不需要鼓掌,而是要被说,被用,被想象,被鄙视,被同情,被修改……梦露带给人们的快感就来自于根据各自的位置创造意义的过程。她的出现,切合了男人们对物质美人最明了的幻想,她用婴儿般稚气的声色挑逗着男人们的虚荣心,将美国男性的幻想引入了另一境界,即使当时那些看不上她的中产阶级也在对他的瞥视中丰富了这个符号的功能。

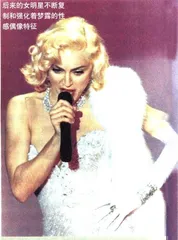

40年间,这个符号的意义不仅没有被销蚀,而是在消费中与时俱进,这是符号的胜利也是大众文化的胜利。麻省理工学院的的一个研究小组在将人工智能技术加入录像制作,让胶片上的人做出配合各种语言声音的口型时,决定用一个已经不在人世的名人做实验,最后挑选了玛丽莲·梦露。于是在一段诡异的MTV中,梦露复活了。如果说这只是男人的愿望,网球玉女库尔尼科娃替Adidas拍新款运动鞋广告,也来模仿当年梦露的经典pose,虽然库尔尼科娃带着几分玉女的羞涩,这是谁的愿望就有些模糊。当年麦当娜穿上标有“Boy Toy”字样的衣服时,她已经不是简单地在扮演梦露,也是在消费这个符号,在她出演的《与麦荡娜同床》中对着镜头出其不意地撩起上衣与梦露的轻掩飞裙之间,你能看到一个符号被强化和丰富的过程。麦当娜撩起衣服毫不扭捏,明确直视着,这个在世的梦露把观看者逼到了被看的墙角,逼得《大英百科全书》也把她列为一个词条。

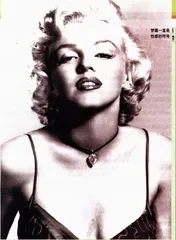

梦露作为性感符号,她的性别政治不在她的文本性,而在她的功能。

玛丽莲:物是人非

记者 于彦琳

爱迪生·德维特(乔治·桑德斯)对卡丝维尔小姐(玛丽莲·梦露)说:“我能看到你的事业犹如旭日正在从东方升起。”

——《彗里美人》(all about eva,1950)

托尼·柯蒂斯和杰克·莱蒙不慎目睹了黑帮团伙的一桩杀人事件,不得不加入一个女子乐团,借以逃避追杀,同时还可以解决贫困。但即使到了火车站的站台,两个人还是在争执这样做合适不合适,单是高跟鞋就够让他们为难了。杰克·莱蒙抱怨道:“我不知道她们穿这玩意儿到底是怎么走路的?”但眼前雀跃的女乐手们让两个人兴奋,更让他们高兴的还在后面——杰克回头看到一位丰满的金发美女从后面嗒嗒嗒走来,他用胳膊肘碰碰托尼,两个人一起望过去。美女的高跟鞋发出悦耳的声音,身体随着走路的节奏款摆有致。她戴了一顶黑帽子,上面还别着弯曲的黑色羽毛,下面露出些许金发,黑色紧身裙子镶了一圈毛领子。她在看着什么,但绝对不会是这两个人,她的嘴唇微微噘起。美女的行李不多,只有一个白色不大的手提箱,腋下夹着白色的小吉他盒。两个人呆了,镜头和视线一同落在姑娘一摆一摆的臀部和腿后笔直的丝袜线上。忽然,火车下喷出一股蒸汽,姑娘惊跳起来。这是比利·怀尔德在《热情似火》(some like it hot,1959)里和观众开的玩笑之一,表面看起来,他是想叫醒柯蒂斯和莱蒙,但实际上是叫醒观众:我知道你们被她迷住了,但,醒醒,故事才刚刚开始呢。

另一个场景是,火车上,两个人扭扯间,杰克·莱蒙的女式内衣开了,两个人去卫生间补救,又遇见了美女。金发蓬松的姑娘也被吓了一跳,她正喝小酒。影片开始就交代了1929年嗜酒者不妙的处境:黑帮要把酒放在棺材里运送,人们要到“殡仪馆”里喝酒,酒保说他们没有酒,但顾客可以点苏格兰或者别的地方的“咖啡”。微醺的美女谢了两个人保密的承诺,她把裙子拉起来,露出吊袜带,然后把酒壶别在上面。这一场景简直让全世界的男观众抓狂:美女、酒、吊袜带,而且美女不保守不放荡。最主要的是,她叫玛莉莲·梦露。

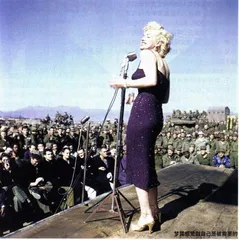

1945年,她还不叫玛丽莲·梦露。那年春天,美军摄影师戴维·康诺弗去飞机制造厂拍一组战时妇女的图片,为海外的战士拍一些工作中的美丽女性,他找到了诺玛·珍,她那时候做过很多工作,包括爬上螺旋桨,缝制降落伞,油漆机身。后来的玛丽莲·梦露也为美军效力,去韩国劳军。她说在那里她有了被需要的感觉,她实际上去那里满足士兵们的性幻想。照片里的诺玛·珍手里举着小螺旋桨,脸上是单纯的甜甜的笑容。20岁的她身材已经窈窕有致,但包得很严实,穿着当时最常见的毛线衫和裙子。后来,诺玛·珍跟电影公司签约,改名为玛丽莲·梦露。

1950年,玛丽莲·梦露在《彗星美人》里穿着白色的晚礼服,怯生生地,略微带着点颤抖地笑,看着她的偶像——一位已经成功的女演员。3年后,玛丽莲已经以好莱坞电影女神的身份来到尼亚加拉大瀑布边拍黑色电影《尼亚加拉》(Niagara,1953)。后来一本名叫《尼亚加拉是如何拍成的》的书说,当时,所有的眼光都凝聚在玛丽莲身上,其他的什么东西似乎都不存在了。她也许是当时惟一堪与大瀑布匹敌的女人了,她穿着黑色的紧身裙子倒在了瀑布边——而当时,没有足够性诱惑力的女演员是不会被选中担任黑色电影女主角的。

“二战”后,美国国内出现大量问题:退伍军人无法适应战后社会状况,非法活动猖獗,很多好莱坞电影工作者被FBI调查,冷战给普通人带来的心理威胁等等。整个美国国内出现了末世情绪,而这种幻灭感似乎是世界性的。黑色电影成为当时最主要的电影类型——玩世不恭而倒霉的男主角发泄着社会上落寞绝望的情绪,而女主角都是像拉娜·特纳、维罗尼卡·莱克那样的金发女郎,她们的眼睛、嘴唇和身体都诱惑着男主角和所有男观众,直到把他们引到更深的泥坑。女演员的性于是得到了空前强调。1946年,两个男人路易斯·瑞得和雅克·黑姆设计了不同版本的比基尼,把女人身上能省的布都省了,它成为女演员在公众面前展示身体的最好选择,玛丽莲·梦露、丽塔·海华斯等都穿过这些小布片。玛丽莲就在这种需求下脱颖而出,她的性感没有任何侵犯性,是柔软的,能被全社会所消费的,所以她势必要被塑造成最大的性感偶像。

1954年,玛莉莲在经典电影《七年之痒》里搔动了全美国男人的遐想。夏天,艾维尔把老婆孩子送出去度假,同时楼上搬来尤物一名。尤物成了他力比多和丰富想象力的对象。艾维尔找借口跟美女晚上喝酒。为了制造气氛,他放了自己最喜欢的拉赫玛尼诺夫钢琴协奏曲,结果美女却根本听不懂。玛丽莲在地铁口的出风口等男主角,地铁开过去,一股空气冲上来,冲起了她的裙子,玛莉莲神情愉快地按住了裙子。人们在分析这个镜头时,常常说这是一个被过度消费和剥削的女性,一个充满了挑逗的女性形象。实际上,是比利·怀尔德玩了个游戏:他严格遵守了电影审查条例对暴露尺度的规定,却达到了更大的诱惑效果。影片公映后,当时的《纽约时报》的影评人鲍斯利·克罗瑟评价说:玛丽莲小姐的衣服紧得不可思议,但她却能很有技巧地穿进去。她的眼睛天真地睁着,仿佛在发问。他认为玛丽莲很好地扮演了这个角色,是这部电影的焦点所在。但同时还指出,导演有意让穿着比皮肤还紧的衣服的玛丽莲去征服艾维尔,这个角色本身是没有什么深度的。

鲍斯利说的正是玛丽莲担心的,让她觉得不安的不是自己的身体被过度展示,而是一旦她扮演了一位愚蠢的姑娘,问了愚蠢的问题后,就不得不一直这样下去,她想知道:“我怎么才能看上去聪明一点?”但电影好像不需要她聪明,只要她是个不被尊重的性感符号——单纯的性感不需要聪明。如果观众不希望玛丽莲瘦,那制片厂宁愿她减脑子的重量也不能少一点肉。好莱坞在塑造偶像上素来不遗余力,而且没有人情味可言。愿望和现实之间的距离让玛丽莲的创作欲望严重受挫,死前的几年没有拍几部电影。1957年,劳伦斯·奥利弗与玛丽莲拍《王子与舞女》时,说:“看看这张脸——她可能只有5岁大。”而这位看起来只有5岁大的女演员已经有点垮了的迹象了,当她站在门口看王子时,紧绷绷的衣服掩盖不住突起的小腹。

如果说玛丽莲·梦露成为性感偶像完全是制片厂的过错,似乎也说不过去。已经被大部分人忘记的梅·惠斯特在全盛期时风头之健绝不在后来的玛丽莲之下。当惠斯特到好莱坞时,没有一个人看好她,她胖,而且有40岁了。然而她成功了,并牢牢控制了自己的命运,她的每一部电影都有自己指定的编剧,如果制片厂不能满足她的要求,她会让对方滚到地狱里去。她抖抖肥硕的肩膀能让当时的电影王国颤动。她是那样一个人:“请让我退出你们的俱乐部。因为我不愿参加肯让我当会员的俱乐部。”玛丽莲也曾试图掌握个人命运,她和著名摄影师米尔顿·格林成立了玛丽莲·梦露电影制作公司,不过这个公司只拍了两部电影《公共汽车站》(1956)和《王子与舞女》(1957)。后来因为阿瑟·米勒不高兴,两人拆伙,但玛丽莲的软弱是最重要的原因。梅和玛丽莲最大的差别是前者是个胜利的性偶像,后者失败了。所以,有人质疑:玛丽莲的那个性感是真的性感吗?因为她太被动了。而现在的性感女明星总能在一个艺人之外为自己建立另一些新的身份。麦当娜成立了MAVERICK唱片公司,签下阿兰尼斯、玛丽莲·曼森(该男歌手出于对玛丽莲的崇拜,给自己起了个这样的名字)等歌手,一旦有朝一日她不能唱了,仍可以保证目前的生活方式。但玛丽莲那个时代,女明星往往只能凭肉身而搏。玛丽莲是个无力的反抗者,惹人怜悯。《时代》曾撰文说:“玛丽莲·梦露独一无二的魅力在于,她使那些跟她有一定距离的男人想,如果有像我这样一个善解人意的人的话,她可能能活得很好。通过死亡,以前曾经抵制过她性吸引力的女人加入到她留下的恳请之中——那是一种简单的、高尚的愿望,即希望被严肃地对待。”

美国《时代》周刊曾经有一期关于本世纪100位人物的专题,玛莉莲·梦露名列其中,她“从女演员到偶像,到授权使用的商标,只有艾尔维斯和詹姆斯·迪恩在市场份额上能跟她竞争。从这一点上说,她已经能够超越了评论,像可口可乐和李维斯牛仔裤。一位在36岁自杀,只演了不多的电影的女人如何成了史诗般的商品?”电影,照片,乃至真实中的玛莉莲都是不可变更的,所以,一个当年的性感符号,至今和猫王、可口可乐及李维斯牛仔裤一并成为美国文化的象征,最大的功劳是60年来,尤其是她死后40年人们对她不断的描述和使用。

杜尚在蒙娜丽莎的嘴唇上画了两片胡子,蒙娜丽莎的经典和完整为他提供了消解的可能。但我们不能想象他给玛丽莲的肖像画胡子,因为充满裂隙的玛丽莲能够消解他的消解。安迪·沃霍尔显然深谙这个道理,所以他只是复制这个偶像。工业化社会需要一个人性化、活生生的偶像,玛丽莲用鲜活的肉体承担了这个责任,但同时也被工业化社会给异化了。就像李维斯等于牛仔裤,詹姆斯·迪恩等于年轻的叛逆,玛丽莲的性感形象经过复制和强化,她自身已经等同于了性感二字。女明星们胖了又瘦,社会的审美观变了又变,但性感的含义总也不能摆脱掉玛丽莲的影子。瘦到一把骨头的凯特·莫斯的眼神跟四五十年前的玛丽莲·梦露并无二致。性感的感念不仅抛弃了玛丽莲的灵魂,也渐渐远离了她的肉体。

梦露感觉到自己是被需要的

我们和梦露一起接受的“角色训练”

记者 朱步冲

“是人民使我成为明星,而不是制片厂的老板,不是某个人,是人民。”梦露这段在她逝世前几个月发表的谈话,固然可以看作对广大拥趸的最后感谢,但也从一个侧面上,折射出几分“人在江湖,身不由己”的无奈。明星,作为现代电影产业,乃至现代商业文化的产物,其实质也是一种商品符号。它的价值不仅取决于生产者,更取决于大众消费者,也就是“人民”的反馈。不过在梦露之前,女性形象被当作特殊商品来生产与消费就有了漫长的历史。从米罗的维纳斯到达·芬奇的蒙娜丽莎,虽然它们在形式,质料乃至审美上各不相同,但它们无一例外,都是女性形象在男性观察者有如滤镜的视网膜上的投影,是一种“有选择的表达”。以广告与电影的发明为标志的现代媒体,一举取代了宗教与教育等传统意识形态,成为大众遵从的新行为准则与价值取向。无所不包的媒体工业同时从“传统”和“现代”美中汲取语言、意想和美感,以保证自己的权威。作为一个文化符号的梦露就是这样一个奇妙的混合体,一方面,她拥有无可挑剔的容貌与外形,其本源与希腊罗马时代的雕塑遥相呼应;但另一方面,与嘉宝、赫本等气质冷漠,高高在上的“贵族型”女影星不同,梦露明媚,天真无邪,犹如一个不谙世事的邻家少女。在那幅著名的《七年之痒》剧照中,梦露用手按住自己被气流吹起的裙裾,这种明显的挑逗,投射出后工业社会大众直露、无节制的欲望。尽管梦露本人对资本霸权的这种硬性定位一直持反对态度——“人们习惯于将我看成似乎是某种类型的镜子而不是活生生的人。他们不理解我,只理解他们自己那种淫乱的思想,然后把我称为搞淫乱的人而掩盖他们自己的真相。”但这种微弱的声音,不可避免地淹没在媒体与观众的强大宣传与喧嚣中。以梦露为蓝本的现代女性形象在被商业资本规定、建构的同时,大众也心甘情愿地被这种角色所规定,使得商品的购买与消费成为一种“角色训练”。从以“梦露的最爱”为号召的夏奈儿NO.5香水,到今日印满梦露头像的文化衫,使以梦露为代表的“女性文化符号”同时具备了消费商品与模仿样板的双重功能。美国经济学家迈尔·麦科姆比在《芭比:我们是玩具?》里指出:“无论芭比还是梦露,都是消费对象本身,是展示少年丰富的梦幻生活中的盛装和壮观场景的载体。她的非凡身体不仅是供给男人注视和迷恋的那种典型的女性体形,而且是一种以其形式引诱观者并卖出附属品的商品载体。所以,这个符号的意义并未随着梦露本人的去世而消失,而是‘与时俱进’,被赋予了更复杂的内涵。日新月异的新技术与商业媒体的宣传结合在一起,在为这种‘旧瓶装新酒’式的商品贩卖推波助澜。” (本文部分内容基于对中国社科院研究员陆建德的访谈改编而成)

《大江东去》剧照(1954年)

《热情似火》剧照(1959年)

我自己的玛丽莲

记者 鲁伊

想当年基努里维斯还没这么大红大紫的时候,拍过一部范桑特导演的现代版《亨利四世》,叫《我自己的爱达荷》。到现在为止我还记得电影里的一个细节,像哈尔王子一样流落市井的市长儿子里维斯与一群男妓和同性恋居住的地方,墙壁上贴着一张玛丽莲·梦露的招贴画。据专业人士说,从这部电影中的每个镜头都可以解构出点意义来,但我宁愿简单一点,把这理解为,人人都爱玛丽莲,即使玻璃。

1962年8月5日,玛丽莲·梦露全身赤裸地死在自己的居所中。记得这个并不是因为我记性好。出于职业习惯,每天我会看一眼某天文学网站。打开这个网站的主页,总会弹出一个小窗口,出一些诸如“《星际迷航》是不是阿西莫夫的作品”之类的小问题。这天窗口弹出的问题是,“下列哪部作品不是玛丽莲·梦露主演的”,我胡乱选了“Some like ithot”,结果蹦出个大锤子虚拟地把我打了个半死,无限惊奇地感叹“Are you E.T.?!!!”并且开出了长长的一张网址列表,让我速速补习。在补习了3小时之后,我俨然成为一名梦露专家,并且对我身边的同事解释:你知道为什么天文学网站上会出现关于梦露的问题吗?这是因为,在美国人眼中,梦露就是一颗稍纵即逝的彗星。

虽然梦露活着的时候就说过,如果真的非要成为一个什么符号的话,她宁愿成为一个性的符号而不是其他,但在她死后的40年中,这个原名叫做“诺玛·珍”的乡下女子还是慢慢变成了美国文化的象征符号之———对于这一点我一直有些糊涂,因为即使在梦露死的时候,她也远远没有红到这种程度。《肖申克的救赎》里,银行家安迪喜欢的女演员是丽塔·海华斯,这多少代表了那个时代中产阶级的审美取向——对于他们来说,梦露是太艳乍太世俗了。

人人都爱玛丽莲,这说的是现在,可是在梦露活着的时候,她是谁的偶像呢?

爱默生说过,未来的100年(的美国)是中产阶级的时代。他说这句话的时候是19世纪50年代。在150年后,这句话似乎依然正确,然而此时的中产阶级同彼时的中产阶级在许多层面上都大为不同。梦露时代的中产阶级似乎更乐于重复这样的笑话:同梦露的胸部相比,她的智力只处于胚胎状态——天啊,她知道“胚胎”(embryo)这个词吗?

事实是,梦露的确不知道“胚胎”这个词,在某本回忆录中,她写道,“我必须到字典里去查一查”。然而这一点,在40年后,成了梦露最讨人喜欢的一点:单纯。

时间可以洗去许多记忆。被人津津乐道的玛丽莲高歌《总统,祝你生日快乐》的一幕,在后来被形容为“当今世界最有权力的总统和本世纪最有魅力的女演员共聚一堂”。但在当时的右翼报纸上,这被当成肯尼迪家族暴发户恶俗品味的又一例证而大加抨击。而所谓的“性感女神”的拥护者,绝大多数是工人或大兵——一群在当时并不具备强势话语权、不足以树立起一种“文化符号”的人。

毫无疑问,梦露是被逐渐符号化,或者说是被神话了的。据说,在梦露死后,已经出版了300多本有关她的书籍,其中50多部通篇讲述的都是她死前一周的经历。当我们说“我自己的玛丽莲”时,她逐渐开始代表逝去的黄金时代,遥远而具体的美国梦,抨击现实的工具或制造艺术的介质。其实,谁的玛丽莲真正是自己的呢?天真或者世故,性感或者保守,美艳或者丑陋,在她生前死后,梦露的形象每时每刻都发生着微小的变化。我们所知道的一切,都是别人给予的。

缓慢,细微,但却具有决定性的意义,正是这些造就了一个神话般的玛丽莲·梦露。你可以说她多变的婚姻、扑朔迷离的情史和神秘的死亡让她拥有如今的地位,或许。然而,从最早的珍哈露到现在的安吉丽娜·朱丽,好莱坞的性感艳星数以百计,任何一个人的故事都不比梦露更缺少戏剧性。所以我宁愿从另一个角度来看待我自己的玛丽莲。

如果把梦露死后的40年看作好莱坞文化在全球扩张并反之渗透影响美国人自身的审美或价值观的40年,又或者看作美国中产阶级人群成分急剧变化的40年,似乎可以得出一个更有趣的结论:世俗的东西往往具有更大的能量和作用力,甚至远超最初的想象和定义。

后来的女明星不断复制和强化着梦露的性感偶像特征

梦露一直是性感的符号