一次被称为“新纪录片”的电影周

作者:三联生活周刊(文 / 小于)

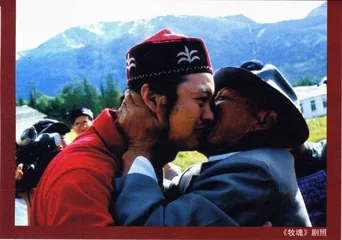

《牧魂》剧照

《中华文明》

陈建军坦言,这是派下来的任务,当初意见是拍成电视系列片,但后来陈建军和其他创作人员决定用35mm胶片拍摄。计划一共要拍12集,时间范围从黄帝时期一直到清朝末年鸦片战争。目前完成的是《英雄时代》、《青铜的光辉》、《礼乐与争霸》及《铁血帝国》。

离观众记忆最近的纪录片是两部创造票房奇迹的《周恩来外交风云录》和《较量》,准确说来,这两部电影归属文献片范畴,而离得比较远的是类似“祖国新貌”或“祖国风光”,以及一些科教片,这些电影往往放在正片开始之前作为加演。独立纪录片到目前为止仍是圈子里和小范围的事。陈建军执导的这四部电影从外部形态上看,更接近于国家地理频道或discovery频道播放的纪录片。中央电视台曾经制作过一批模仿这些国外电视的节目,在央视12频道等播出。这些电视节目强调细节、推理,并以说故事的形式让观众更易于接受,为了再现不可能重新出现的场景,经常使用演员扮演的手段。这些手段陈建军的片子里都有,他说反正不是学电影的,只要能为他所用,能说明想说明的问题,什么样的方法他都给拿来。但使用35mm胶片拍摄的这一系列电影又与电视片有很大区别。这种区别也许可以不恰当地称之为“电影气”,它的恢弘气势是电视所不能及的。撇开历史性的内容不谈,它首先应该是一部电影纪录片,陈建军很希望人们能从中看到纪录片所能带来的快乐。

扮演的方式在《英雄时代》等四部电影里使用得非常频繁,因为这是在银幕上重现远古祖先生活方式的惟一手段,当浩浩荡荡的西周军队走过银幕,与商的士兵厮杀时,很少有人能想到这些演员都是当地征集的农民。负责拍摄再现场景的导演张蠡只用了三天就把这些农民训练成合格的士兵。士兵门的服装看起来有些怪异,尤其是商军士兵的打扮:他们穿着宽袍大袖的衣衫,头剃得溜光,除了头顶留着小片头发,还被扎成小辫子。但这些都是严格遵循我们现在所能知道的历史状况复原的。三维动画主要用来重现当年的一些建筑物。

为了保证电影里所提及的内容符合史实,陈建军把考古放在极重要的位置,影片中的所有结论都是依据考古发现,甚至包括今年的发现。大量当年和现在拍摄下来的古墓挖掘的场景很吸引人,当巨大的棺木被打开时,也就是又一段历史被呈现出来之时。由于制片方之一是中国文物局,所以剧组得以拍摄到许多非常珍贵的文物。虽是关于历史的纪录片,却一点也不枯燥,既有逐鹿之战的大场面,也有齐国因被砍掉脚的人太多导致鞋价下跌的小细节。

陈建军说拍这一系列电影不是为了罗列历史,而是希望看的人能从中得出点个人的结论,最起码能让人觉得作为中国人是很自豪的。

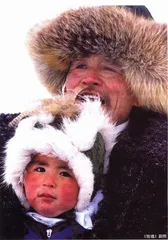

《牧魂》剧照

《牧魂》

《牧魂》的制作过程和《中华文明》的制作过程纠结在一起,它拍摄于1996年。那一年,陈建军和他的摄制组跟随哈萨克老汉拉台(音译)一家,从春天到冬天,记录下2500分钟的素材。其后是漫长的后期制作。2001年12月在美国华盛顿首映,获得美国人类学学会第100年年会暨国际影像人类学电影节最高奖“特别嘉奖”,随后又在美国black maria国际电影节和:moondance电影节上获得最高奖。

陈建军说拍哈萨克游牧民族的想法的缘起跟他在新疆经历有关:一次他走在一条非常难走的路上,途中休息时,住在路边帐篷里的哈萨克女人和孩子给他拿来了奶茶和吃的,他们很高兴他从他们家门口走过。在城市里早已消失的习俗,在哈萨克人那里是最自然不过的事情。他决定拍一部反映哈萨克人生活的纪录片。在众多家庭中,他们选择了拉台家,拉台老人很配合,说能选中他家是他家的福气。1996年拍完后就没了下文,拉台他们还以为陈建军犯了什么错误。今年陈建军拿着片子到拉台家放,他拉着老人的手,老人看得泪流满面。陈建军说这次拍摄给他带来一辈子的“财富”。

为了让剧组和老人先有个熟悉过程,在拍摄前他们在一起住了一个月。这时候陈建军也没有最后决定用什么方式去记录,他还让这家人对着镜头说话。这样的方式后来还是被舍弃了,《牧魂》里除了音乐,就是哈萨克人的日常对话。哈萨克人有自己的固定住所,拉台的家建在小山包上,以避免被水淹了。但他们住在房子里的时间不多,多数时间要跟着草跑。一到了转换草场的时候,一家人住的帐篷就装到大车上,牛、羊、骆驼都被赶着往新的地方去。电影里有处情节是拉台家卖羊,羊贩子称的羊的重量比他们估计得少,争执了两句后,蹲在路边的拉台感叹长途跋涉让羊减了磅。可见一路的奔波之辛苦,尤其是在渡河时,成年的牲畜被赶进河里,赶向对岸,年幼的牲畜被抱起来放在筏子上渡过去。一头母骆驼用脚抵住河岸不肯上去,拉台说是因为小骆驼还没有过河,母骆驼不放心。哈萨克人爱自己放养的动物,影片结尾,老人养的一匹小马要被杀死庆祝大孙子的割礼兼招待客人时,老人流下眼泪。哈萨克人和他们的牲畜赶路时,陈建军和剧组工作人员在后面紧紧跟着。有公路的地方还好说,可以坐车;没公路的地方,也不能骑马,不然镜头会晃得厉害,他们只好用两条腿追别人四条腿。摄制组有一大口袋的馕,由于下雨,馕上长了厚厚一层毛。太阳出来了,他们就把馕摊在草地上晾干。几年的辛苦换来优美的《牧魂》。

拉台是位很有家长气派的老人,他指挥着一家人的行动,主持家里的大事,气度威严而和蔼。拉台的大儿子白天是帮父亲干活的主力,晚上躺在被窝里笑嘻嘻逗孩子高兴。拉台的妻子祥和寡语,把家里人照顾得无微不至。辛苦的生活对他们来说是很自然而然的事情,他们不曾抱怨没有电和自来水的日子,尽情享受生活的快乐。他们能看到下雨后一匹马从彩虹下跑过的情景,蓝天和白云更不是什么奢侈之物。陈建军和他的摄制组把哈萨克人生活中这些美丽的片段都记录下来。

影片开头部分有一只母羊生小羊的情节,而结尾是拉台的大孙子接受割礼从此成为一名哈萨克男子汉。两者具有充满希望的含义。跟气势恢弘的《中华文明》相比,《牧魂》更像清新的散文。