《新龙江颂》:讲述老百姓自己的寓言

作者:舒可文(文 / 舒可文)

《龙江颂》是一出辩白小集体和全局利益关系的现代京剧,故事说的是1963年福建沿海地区的龙江大队为帮助遭受旱灾的地区,在自己的家乡堵江分水,舍弃了自己的300亩高产田,解救了灾区上万亩农田。此剧情写成现代京剧,1972年以后作为样板戏风行全国。其中有全局觉悟的代表是党支部女书记江水英,一心保高产目光短浅的代表是大队长李志田。江水英给他讲道理说:“你向前看(登上一个土坡)!你再向前看!”为了减少损失,他们多烧砖窑,所谓“堤内损失堤外补”,这些都成了那个年代里一时的流行语。把这出戏改编成电影的导演是大牌明星谢铁骊,但在罗列谢老的代表作时,没有一个版本把《龙江颂》列入其中。原因自然很明显——它与权力的压力有关,也肯定少不了为符合权力要求的修改。但以它的知名度和当时的影响力来衡量,是不是应当有另外一种罗列法?

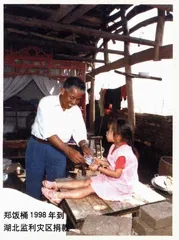

样板戏的时代过去了,时隔20年,1998年湖北监利遭受特大洪水,在慰问灾区的人群中,有一个代表“龙江精神”的老人,操着江水英的口气向受灾人民捐款。这个场面作为当时的新闻在电视台播出,在《福建画报》刊登。

这位龙江精神的代表就是《龙江颂》里江水英的原型郑饭桶。1963年时他是福建省漳州市龙海县榜山镇洋西村大队的党支部书记,李志田的原型是当时的大队长邓流涎。他们两人在当年都是堵江抗灾的地方英雄,这个故事也在当地传诵,后来被编成了芗剧。到了文化大革命以后,这个芗剧被上一级领导看中,然后一级级向上汇报演出。直到上海京剧团组成创作组来到这个小村子,根据这个故事编写现代京剧,这两个人的命运开始发生了根本性变化。

在当时的话语模式中,戏剧冲突的一个主要构成是在先进与落后之间、革命与反动之间构成的矛盾。为了符合这个模式,有了一个代表先进和革命的江水英,还要在故事中塑造一个由落后变觉悟的形象。因为邓流涎是大队长,负责生产,他就责无旁贷地被当成了只知道眼前的生产,不知道全局利益的落后代表。至于为什么郑饭桶在样板戏中被塑造成一个女书记,大概跟《海港》里的方海珍、《杜鹃山》中的柯湘有差不多的原因。

《龙江颂》被当作新样板戏上演之后,两位主人公的政治命运和精神面貌完全被这种叙事结构所浸透。郑饭桶曾被上级力劝改名,有领导说这个名字太不符合他的身份。那时候他已经学会了运用江水英的口气说:“那不行!这个名字是旧社会吃不上饭的时候起的,盼望有饭吃。我们现在生活好了也不能忘记过去。”像保住了他的名字一样,江水英原型的待遇也一直完好地在他身上保存着,后来他是从镇长位置上退休的,那是他在《龙江颂》之后一步步提升的最高职位。退休后每月有700元退休金,现在在村里担任老年协会会长,继续指挥着那些跟他一起堵江抗灾的村民们,不过现在只是聊天、下棋、打牌……平时他在家里养鸡,搞一些副业,他说那是“为家里找一些活动基金”。需要的时候,他就去湖北走一趟,讲龙江精神,在他把带到湖北监利的捐款交给一个小姑娘时,报道此事的记者拍照后觉得不够满意,让他一遍遍重新摆姿势。他极为配合,台词不出一点错,表情每次都不含糊。

郑饭桶1998年到湖北监利灾区捐款

好像应了名字所预示的命,看着郑饭桶幸福的晚年,邓流涎却只有流口水的份。《龙江颂》之后,邓流涎被当成坏典型屡遭批斗,大队长的职务自然被撤消。因为他还有技术特长,瓦窑烧得好,就让他去烧窑。待到一切风平浪静了,他也该退休了,但是该给他多少退休金?经过他多次申请恳求后,他可以按村支委的待遇每月领取24元退休金。为了补贴生活,他后来为村委会看房子,每月可以有200元工资。每天回家,无言地看看老婆儿子,他们忙着折寿纸,也无言。折那种给人送葬的寿纸,每100张6分钱,两人一天折几千张。郑饭桶时不时到村委会去看看邓流涎,指导指导他的生活,比如:“你这个人怎么这个样子啊!吃剩的饭要倒掉,不然会臭的啊。”这种时候,邓流涎往往是跟在他后面从院子走进屋里,从屋里走到院子,呢喃着点头……

1998年4月,当时在厦门电视台做记录片的沈晓闽采访了这两位被话语规定了命运的人物。郑饭桶在短短的采访中,不停地使用“歌颂”这个词,他说:“我走到哪里,大家都歌颂我,其实这个功劳不是我的,是党的。”而邓流涎使用最多的词是:“我想得通,我想得通。”在沈晓闽的要求下,他们两位来到当年堵江的地点,郑饭桶走在前面,介绍地形讲述他的工作,感慨着当年他指挥堵江的豪情。邓流涎不远不近地跟在后面,沈晓闽问一句他答一句。比起郑饭桶熟练地答问题、喂镜头。邓流涎面对记者木讷而警觉。也难怪,以前凡与龙江精神有关的媒体采访压根儿与他无关。

当沈晓闽第二次去的时候,邓流涎稍稍有一点放松,他指着屋里一个看不清模样的床说:“京剧团创作组的人就住在这里。”晚上,沈晓闽带去的《龙江颂》电影在村里的有线电视播放,郑饭桶在村老年协会和当年堵江的老人们一起边看边聊着,热热闹闹,可是沈晓闽的镜头却怎么也找不到邓流涎。当他找到黑洞洞的村委会时,镜头里出现了邓流涎:他抽着烟坐在电视机前,孤独地看着那出异化了他后半生的现代京剧。电视机冷冷的荧光映在他脸上,那是一张冰冷、僵硬又脆弱的脸,隐约勾勒出那蜷曲的身影真是无比荒凉。