畅销书与排行榜:《每件事都有其结局》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

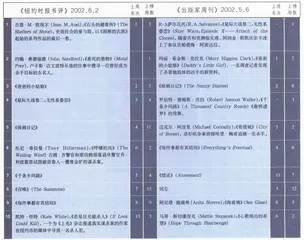

美国小说作品排行榜

斯蒂芬•金(Stephen King)的《每件事都有其结局》原来本有一个副标题“十四个阴暗故事”(14 Dark Tales),表明这是一部短篇小说集。

有人曾经提出,美国是短篇小说的王国。首先,这一文学体裁近代的发明专利应该属于美国(我们讲“近代”,就是不把我国的唐宋传奇和欧洲的《十日谈》和《坎特伯雷故事》这类作品包括在内),正是爱伦•坡(1809~1849)的提倡以及他和霍桑(1804~1864)的创作,才使短篇小说在美国和欧洲得以篷勃发展。其次,美国人的民族特色和文化传承,使他们对短篇小说这一体裁格外垂青,不但几乎所有的小说大家都有精彩的短篇传世,而且还有欧•亨利这样的专写短篇的名家。

数年前,斯蒂芬•金被招到《纽约人》幕下,其短篇小说得以经常在该刊上面世,而且享有和当代美国最杰出的小说家约翰•厄普代克同样显著的版面。《纽约人》堪称美国现今最有影响力的大型文学期刊,在文学导向和培育新人上都起着重大作用。多年来,曾以两位约翰——即约翰•厄普代克和约翰•契佛——为当家作家,如果说厄普代克更擅长篇,那么契佛则以短篇出众。可惜契佛辞世过早,斯蒂芬•金是否在替补空缺呢?当然,文学界也有人指出,《纽约人》过于保守,对作品的要求似乎形成定式,圈外人往往难以用新作突进这座围城,创新作品也难以得到接受。至于斯蒂芬•金本人,他是反对多媒体现象的作家,其作品追求的方向是文学性要强,当然,把他划归流行文学的少数派是有欠公允的,说得正经些,他终归比那些势利的假行家所想象的要好得多。

此次新出版的短篇小说集,其中就有四篇在《纽约人》上刊载过,一篇最初贴在互联网的网页上,好几篇则发表在流派杂志上,这14篇作品终于给予人们重新评价斯蒂芬•金的机会。这部书中的大多数短篇都有作家本人所写的前言和后记,有些像导演手记,讨论的是他的创作方法和灵感。他在这部长达450页(似乎创了一部短篇小说选集的纪录)的选集的序言中努力捍卫短篇小说这一文学形式,说他在“实践(几乎)失却的艺术”。他认为,这一体裁处于危境,并且像是在暗示,他坚持短篇小说的创作,或许会增加挽救的机会。尽管他对自己力挽狂澜的骑士精神有些过于敏感甚至不乏恩赐的意味,但他的良好动机是显而易见的。他还把自己的短篇分成两类:“文学故事”和“竭力的耸人听闻”。

开章第一篇的题目是《第四尸体解剖室》(Autopsy Room Four),大概就属于“竭力的耸人听闻”一类。一个不幸的人僵卧在钢制的四轮担架床上,一群谈笑自若的医生准备为他开颅。那个病人口不能言,身不能动,只有眼睁睁地静观一切。当他终于勉强发出声音时,又被滚石乐的喧哗所淹没。这位制造恐怖的作家的一大发明是他把传统的哥特小说的怪诞形式注入了全美大众文化的荷尔蒙,而在本篇中也收到了良好的效果。这个故事是毫无掩饰的鬼屋幽灵之类的旧调重弹。作者在其后记中坦陈,他是从希区柯克的一集电视片中取材的,只是加上了一个巧妙的新结尾。

第二个故事叫《穿黑西装的男人》(The Man in the Black Suit),他再次承认很像他所尊崇的霍桑那篇《好小伙布朗》(Young Goodman Brown)。主人公一心想到一处实现抱负的领地,途中却迷路于一座浓密阴郁的丛林中。这个短篇的开头和结尾照例有作者的一番反思,提醒读者该故事的重要性。这种预感和回味的旧式手法,斯蒂芬•金使用得十分娴熟,很有利于烘托气氛,而很多当代作家弃之不用,则是想开门见山,直插主题。但斯蒂芬•金属意于此,一则是为了使自己的作品古色古香,一则或许认为如此才称得上他所说的“文学性”。

这篇故事讲的是魔鬼。男孩主人公不听父母不要走远的警告,到新英格兰的一片树林中去钓鱼,结果在一条有鳟鱼的溪水边遇到了“邪恶一号”。那个妖魔是纯蜡所做:一对灼热的桔黄色眼睛,满口恶臭,爪子般的双手和超人的力气。他是个万圣节(亦称鬼节)式的人物,全身穿戴得正儿八经,像个塑料制的南瓜形面具灯(这是万圣节的标志物)那样游走不定。不过,与霍桑的《好小伙布朗》相比,那里的林中邪恶是整个居民区隐藏着的堕落,绝不是口喷浊恶之气、怪笑不止的丑角,而这篇《穿黑西装的男人》却缺乏那种深刻。

评家认为,斯蒂芬•金不愧是个讲故事的能手,但其作品读起来却令人烦闷。他虽时有妙语,但通篇未免低沉。

有些故事不属于上述归类,如《杰克•汉密尔顿之死》(The Death of JackHamilton)讲的是一名歹徒的故事,试图对约翰•狄灵杰的真实生活中那些未经记述的日子加以补充。据作家自述,是因为20世纪30年代的那些抢劫银行的强盗总在袭扰他的精神。《死亡之家》(In theDeathroom)以血淋淋的叙述描写了右翼歹徒的刑讯家。作者认为该篇“有些卡夫卡的味道”。而选集中最为人熟知的则是那篇网上故事《乘坐子弹》(Riding theBullet),其成功使作家成了《时代》杂志的封面人物。

如今的时尚是文化界的名流愿意拥抱末流,而且谁也不愿自诩为精英。斯蒂芬•金却宁可在一片封闭的土地上独自耕耘不辍。