吃的就是吃

作者:三联生活周刊(文 / 小于 朱伟)

广州人爱吃能吃闻名于世。吃于是被赋予了更多的意义,其实关于吃,基本上是外地人来总结,广州人只管找最好吃的。

关于广州饮食,最新一轮潮流是吃“嫩”,还起了个很容易引起联想的名字“妙龄系列”。天河附近一家饭店推出“妙龄乳鸭”,客人吃的鸭子是98元一只,每只只有三四个月大。据今年6月10日出版的《羊城晚报》分析,之所以出现这样情况是“由于近年轮番登陆羊城的八大菜系瓜分了大批粤菜拥趸,而粤菜兵团中的王牌——海鲜也已被吃腻了,深谙‘创新乃生存之道’的粤菜食府抓住广州人讲究吃、舍得吃、喜尝新的心理,挖掘出‘袖珍美食’的文章”。“鲜”似乎是广州人对饮食的最高追求,《羊城晚报》的梁以墀先生介绍说,现在有些吃的地方都在比较远的地方,就在江边搭了一溜木屋,全是食肆,人们就坐在那里吃饭。皓月当空,有阿婆摇着小艇卖香蕉和荔枝,如果客人要买,阿婆就用竹竿把东西吊上来。吃的就是从江里捞出来的新鲜的鱼,至少坐在江边吃感觉上也更新鲜一些。他说这是顺德的吃法。在吃上不断的翻新,固然是广东人追新求异的个性使然,也是因为吃的竞争过于激烈。

天河城位于广州最繁华的地段之一,在它西门口的马路对面,有一排饭店,其组成非常能说明广州现在餐饮业状况。其中,有一家麦当劳,一家必胜客,两家回转寿司店,两家西餐厅“绿茵阁”和“悉尼”,一家老字号中餐厅“稻香源”,一家新式中餐馆“湘村馆”,还有同为湘菜馆的“我家”,一家东南亚风味的饭馆等等。一言以蔽之:杂。最能体现广州人性格的倒不是那几家相对纯粹的西式快餐馆或者是中餐馆,而是经过地方习惯改良后的两家西餐厅和那家新式中餐馆。

没有铜火锅没有木炭的广州火锅

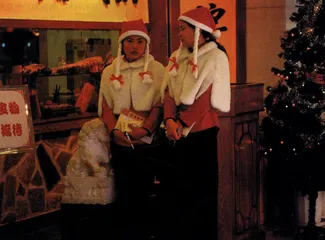

饭店的门脸:圣诞老人的红帽子与石狮子并存

现在到广州,要当地的朋友推荐好吃的餐馆,很多人会跟你说,现在广州人流行吃四川菜或者湖南菜,纯正的广东菜这会儿不在风头上。说这样话的基本上是现在到处喜欢麻辣与刺激的年轻人。非广州本地的菜都被称为外江菜,广州人曾经很不屑外江菜糟蹋鸡鸭的做法。经常被提及的外江菜馆有“老蜀人”、“川国演义”等,还有就是“湘村馆”,点开所有介绍广州饮食的网站都能看见这家店的名字。开在天河城的是该店的第三分店,第一分店和第二分店都设在外地人较多的石牌附近。石牌有很多握手楼,形容两座楼之间距离之近,局促得犹如鼻子尖蹭着后脑勺。那里是很多外来打工的人士刚到广州时的栖身之所,因为房租便宜,但治安相对差一点。“湘村馆”的兴旺很大一部分来自住在那里的外地人支持。CZ33.COM中介绍说,湘菜之所以能在广州流行,一方面是价格便宜,普遍比粤菜底25%~40%,同时也是广州人追求新味觉体验的表现。“湘村馆”一分店是家老老实实,没有什么花哨的饭店,二分店的墙上挂了很多外国演员照片,门脸也不大。三分店之所以引人瞩目,是因为波普风格的装修。它有一个玻璃加不锈钢的门脸,未进门先看见安迪·沃霍尔的四张脸,负责装修的人用沃霍尔对付玛丽莲·梦露的办法对付他的脸。被挂在里面墙上的还有约翰·列侬,一张放大的唱片。“湘村馆”的收银台非常大,跟门脸风格统一。但吃饭的桌子和椅子跟一般饭馆没有什么两样,好像布置饭店的人到摆桌子椅子的时候忽然潦草了起来。“湘村馆”的湘菜味道很浓,由穿着黄色背带裤的服务员端上来,他们的服务比一般的中餐馆还要殷勤,酒杯里的酒只要少一点,就会有人过来给满上。

据采访过“湘村馆”的《南方都市报》记者说,这家店没有具体的经营者,老板是美院的几个学生。记者打电话到“湘村馆”联系采访,饭店里的服务人员说他们已经做了广告的(后来才明白,他们把记者理解成了拉广告的人),问对方有没有负责人和具体办公地点,对方都说没有。显然前两家店的成功,给了经营者足够余地去前卫一下,但又不彻底,它没有像北京的“藏酷”一样一酷到底,让顾客坐不锈钢做的太师椅,所有的招待克制有礼,好使得吃饭的人不由得敛声静气。在“湘村馆”里,所有前卫的设计不是为了形成它独一无二的气质,只是为了给来吃饭的人一个新鲜环境,一旦可能影响到人吃饭,经营者就按照顾客最实际的需要改良。比如普通但舒服的椅子,比如包间里的电视机,连湘菜也是创新过的。所以,既可以说这是家经营湘菜的波普餐馆,也可以说它既不很波普,卖的也不是正宗湘菜。也许只有广州才能出现列侬看着食客沸反盈天地吃着创新湘菜的情形。与此相似的是在沿江附近的一家叫“非酷”的酒吧,酒吧也是前卫的,基本由玻璃、钢骨和水泥组成。但每个包间里都有一台供客人唱歌用的卡拉OK机,基本上它是个酒吧形式的KTV。好多北京人无法想象在“藏酷”那样的地方唱卡拉OK,但如果“藏酷”是广东人经营的,那么这也不是不可能,原因只有一个:客人需要。但“湘村馆”如此兴隆,以至于就餐时间需要提前订座的状况,至少表明了广州人对吃的外在形式开始讲究了。

高尔夫俱乐部开在越秀公园里,进去之后先听见那英的歌,然后就闻到烧烤的味道。俱乐部里设施齐全,有DISCO,有卡拉OK,也有飞镖等娱乐。院子里摆着几张桌子,上面有伞,周围是热带植物,还喷着水雾,湿气显得更重。对面坐着两位外国人,一人一瓶啤酒。俱乐部经理唐先生说这是外国人的消费习惯,在广州,人们喝酒都是半打半打地,洋酒一瓶一瓶地开。他这里是买6送6,在广州同档次的消费场所里算是最低了。高尔夫俱乐部已经营业两年多,面积有3000多平方米。据唐经理介绍,生意一直很好,即使是在外地也有人知道他这个地方,还有公司借他这个地方做时装表演。当初开这个地方是为了给白领消费者一个安静场所。在他看来,广州人是很随性的,去酒吧是为放松,下班后人们换上日常服装到这里跟朋友聚一聚,不像北京或者上海,那里的人到酒吧是为消费文化。他用“鬼灵精”来形容广州人,一方面是因为广州人做事风向转得快,行就行,不行就改。再就是因为广州人深得“实惠”二字的精髓。在广州做生意是很困难的,一旦有更新的东西广州人马上就会更过去看。对比长安街上冠名俱乐部的地方,高尔夫俱乐部显然不像个标准俱乐部,但与一些中小城市里摆着台球桌,周围站着光膀子的走样的俱乐部有点像。但唐经理说标准就没有生意了。

标准的西餐厅广州也有,比较有名的是星海音乐厅附近的“塞纳河”和离天河不太远的“向日葵”。“塞纳河”里除了菜单几乎看不到中文,英文好像也只有洗手间门上有。菜的味道先不去说,餐具摆放的位置,服务生斟水的位置一律都非常符合西餐就餐仪式,但这里生意好像不怎么好,至少记者去的那天是这样的,客人有,但不多。“向日葵”也是这样。生意好的是“绿茵阁”和另一家西餐厅“蒙地卡罗”。据《广州日报》报道,在广州,如今“洋”快餐缺乏新意的宣传套路和攻势已经在很大程度上让人疲倦了。但号称西餐厅的这两家店还真是算不上标准的西式快餐厅,它贴近广州人的饮食习惯,大胆改造西餐的做法和内容。打电话到“绿茵阁”约采访,接电话的永远是订座小姐,采访要求转了几道手之后被拒绝。“蒙地卡罗”倒没有,但经理永远在忙,而且接电话的小姐先问记者是不是做有偿广告。

凉茶店遍布广州大街小巷,凉茶虽然喝起来若,却是广州人生活的必需品

两家店,包括前面提到的“悉尼”,都是连锁店,其规模不在麦当劳和肯德基之下。“绿茵阁”成立于1989年,有13家分店;蒙地卡罗两年后成立,有8家分店。说到这两家店,唐经理说人们到那里去也不是为了吃西餐,真要去吃西餐的人会选择一些大酒店。做餐饮业已经很多年的唐经理对个中很多情况比较了解,最起码大酒店的西餐厅能够空运原料,而连锁西餐厅则很难做到这一点。连锁西餐厅能存活并发展,完全是主动贴近了广州人的生活习性。在“绿茵阁”和“蒙地卡罗”不仅可以叫一碗乌东面、沙锅饭,而且能够吃到广州风味的“柿油西餐”,就是酱油西餐。为照顾广州人习惯,西餐厅改变了西餐不加酱油的习惯。当顾客点意粉时,服务小姐会问你是要煮的,还是要炒的。如果你要炒的,最后得到的宛如一盘炒河粉,加了酱油。看看“蒙地卡罗”的菜牌,里面赫然列着“皮蛋瘦肉粥”。过旧历新年时,两家店都为顾客推出了年夜饭。广州人显然不像北京人和上海人那样把西餐厅当成什么品质高尚场所,一天记者在这里吃饭时,居然有人在咔咔地剪指甲,这里在他们看来应该是另一个跟大排档没有本质差别的地方。也许从某种角度来说,广州的某些西餐厅是最平视西餐的地方,西餐在他们看来不过是就另一种味道的吃,不合自己口味的东西就改,他们要的是所有的顾客,而不是一小拨。可能唯有广州人这么不把吃以外的东西看得那么重,这也是实际的一面。

广州人与吃的关系的密切似乎是外地人难以想象的。在北京工作的吴小姐曾经这么描述她自己的一件事:在北京生活一段之后,她回广州,吃第一口菜时眼泪都快流下来了。一次,一位朋友请记者喝茶,当时已经是凌晨两点左右,茶楼里还有不少客人,基本上都是年轻人。这位朋友介绍,一些老年人早上5点就会来了,接下喝夜茶的接力棒。有的老年人在同一家茶馆喝了几十年,直到茶馆变了为止。典型的广州人几乎每个周末都要全家人到餐馆吃一顿,广州人爱吃能吃更是闻名于世。吃于是被赋予了更多的意义,比如汤被视为维系家庭关系的重要纽带。但从小在西关长大的梁以墀认为,这里很多是附会的意思。在广州人看来,不喝汤就容易上火,是生活中的必需品。广州人自己很少考虑汤的意义,就像四川人很少考虑辣椒对自己生活的意义。关于吃,基本上是外地人来总结,广州人只管找最好吃的。

舒适随意地享受生活细节的广州人

入广州记

朱伟

第一次走进广州在60年代,那是欧阳山《三家巷》里的广州。关于潮湿的广州的最早记忆大约来自蒙蒙细雨中昏黄路灯下那条长长的巷子,有水洼的青石板路面通向的巷子深处,有一个身穿一身白衣裙的美丽女孩区桃。那一年,区桃消失在小巷深处时只有16岁。

然后读到王士祯先生一篇写广州人吃蛇的文章,说广州最有面子的吃是“三蛇大会”,三种来自广西十万大山的毒蛇分别是过树榕、金甲带和饭匙头,专治三焦湿热恶毒。这三种蛇要是再加一条贯中蛇,就能把上中下三焦豁然贯通,四条蛇在一起就叫“全蛇大会”。吃全蛇,喝完蛇胆酒之后是一个巨型银鼎,终席后截衣,腋下腿弯都会有黄色汗渍——风湿就这样立竿见影地蒸发出来。所以请吃全蛇,就一定要请洗澡。

真正从飞机上下来第一次到广州,大约才会真正体会广州人为什么一定要去湿毒。也许因为这个城市空间有太多水分,所以雨一直是广州最让人赞誉的诗意所在。一方面,广州的白天好像在不经意间就会浓云积聚,随后整个城市就会赤裸裸地沐浴在狂放的、磅礴大雨的银白色泡沫之中。另一方面,入夜后你常常能听到雨打芭蕉之类的枝叶的声音。夜晚的雨,较之白天,往往是温柔的雨,有一种和风细雨潜入梦的感觉。也可能与雨有关,总觉得这个城市离自然很近,那雨就在你的身边,不像别的城市,只在很远的地方下着。等早晨起来,从那仍然是细细的巷子里走出去,雨是不再有,但满巷子是那种新鲜水气,水气里有各种新鲜或腐烂的水果的气息。广州的水气似乎是每时每刻都积聚着,它围绕在你皮肤周围。在我的记忆中,每次登白云山,从山顶花香的间隙中走下来,在路边一个平台上闲坐,阳光会透明地从你身后照过来。而走到山腰,阳光就会变成透明的雨丝。在山腰间有凉亭,凉亭里面对着极细的雨丝可以要一碗廉价的赤豆羹,赤豆羹里有桂花的幽香。广州人喜欢花香,他们喝工夫茶里也放花,最好是玫瑰。

广州的诗意是在喧哗与躁动的白天之后,深入它的肌体才能体会得到。坐飞机中午在飞驰的摩托车穿梭与出租车粤语广播轰炸下来到的广州,给你的第一印象只能是乱——与其他城市一样在改革开放后拼命毫无章法地建设的混乱景观、蓝玻璃与鳞次栉比同样杂乱无章的大广告牌。然后下出租车你就会踏进餐厅,在餐厅外要避过水洼走过计斤计两、水缸连着水缸的水产集市。进得餐厅,先是蜂拥而来的老火汤的腾腾水气,往往是十多个、二十多个大汤罐一起喷发着逼人汤气。再然后是密集的座挨着座,纯正的广州人与非纯正的广州人只有一个比一个声音大,才能听得清对方说话的声音。这里崇尚的是新鲜,吃食从刚从海边来的鲜货到刚刚下来的下水。煎炸的鱼或肉被广州人称为下等——即使不是为掩盖不新鲜,吃了也会上火。广州餐厅嘈杂的原因是因为到那里纯粹是为吃,不为说话。他们不追求吃的排场或者体面,鹅头鸭翅风爪,再妙龄女士都是呲牙咧嘴地啃。价格在那里常常是从点货到结账都要斤斤计较,去掉门脸的钱,于是广州的海鲜往往是全国最便宜的。

想想广州人从饮食传统而言,其实并无特别高级可说。与上海人一碗清汤中的味道相比,广州老火汤是长时间地煲,把所有主料辅料的味道混成一片,使汤浓得能粘牙。煲仔也是,沙锅里煲了长时间的“仔”与米饭再混杂,配以各种人等混杂的排档背景,总感觉是穿背心短裤的人翘着腿去的地方。喝早茶时候,无论酒店茶楼,鼎沸人声不绝于耳,皮蛋或者鱼片、鸡茸粥,又是那种米与料熬在一起,没有米也没有料的感觉。广州人除喜好这种混合的流质外,还喜好糯米——肠粉或者糯米鸡。

广州人的衣服,曾有一段让北京上海的贩子都频频往返光顾,而广州人的头发至今还在领导潮流。广州人向大家启蒙了洗头的重要性,让全国理发店都变成了发廊。广州技师的精致剪发技术实在能熬得你一次次困倦地入眠,又被一次次叫醒。姑娘们把黑发染成棕红色,又用摩丝一根根把它们竖起来好像都起于广州,尽管与曼声细语的粤语歌曲流行一样,它们都是香港的中转。而广州人每天反复洗澡的习惯显然不是香港传播的,他们称,洗澡为“冲凉”,也就是用洗浴的水来对抗裹在皮肤上的湿气。对洗发水与沐浴露的消费量显然成为了P&G把总部设在广州的理由。

广州的资产阶级土壤其实远没有当年革命都市留下的影响多。走进西关大屋,你可能很难有当年奢华的记忆;沙面那些建筑也觉得只是孤独地立在珠江边上,而珠江水庸俗的臭味使得想面对江水坐坐的人也觉得缺少恋爱的激情。广州人给我留下的精致,倒是据说从南海十三郎家里拆下的那些装进今日北园酒家的精雕细刻花窗,尽管这些花窗仍然联系着吃而非其他。

我喜欢广州的傍晚,当薄暮把这个景观混乱的城市变得朦朦胧胧的时候,广州姑娘们换下白天上班的衣服,穿上最平常的棉布衣裙从家里走出来。她们变得朴素、自然,没有了白天的矫饰。坐在男友的摩托车后边,风把她们的头发高高扬起。他们会去酒吧,会去餐馆,会去卡拉OK。对他们而言,吃就是吃、玩就是玩,上酒吧咖啡馆也就是为朋友聚会,他们会鄙薄于北京人上海人什么都为品质与文化。而至真正夜深人静时候,你走进随便一家喝夜茶的店,白天的喧哗洗尽之后,如果店里人说话声音变得私密,背景声低低地放上当年红线女在夜里声音显得有点疲倦的粤剧,窗外又有新鲜的、凉凉的风、细细的雨飘过,你会感到这个城市在妩媚中又会产生另一种张力。