实物经济的繁盛时期

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

一个朋友的汽车电池松了,照我过去用吸铁石固定自行车挡泥板的经验,我建议她找根铁丝绑住。但这是一台1998年的丰田佳美,她自然不肯如此亏待,我们就找了本黄页,打一通电话,总算找到个便宜的修车厂。一进去,就觉得有点异样,老板娘,一个白人少妇,居然盘腿坐在椅子上。机工呢,也有点《水浒》里的架式,先拿起块白铁皮一阵乱凿,做出个托的模样,再拿个改锥当凿子,用榔头敲打,在托上穿洞。一把改锥打弯,再换一个,如此这般足干了一个多小时。我站在一边看着,渐渐就觉得修车一点也不神秘,接着又萌生了似曾相识的幻觉,仿佛不是站在美国的国土上。

但付账时候,分明又是美国了,如果算上我们的等待,这块白铁皮的价值足超过100美元,当然不是我们那里的价值标准。站在那里,我盘算着美国劳工部刚公布的破记录的一季度生产率增长值,也开始有了外国人怀疑我们统计数字的感觉。所谓生产率,就是一小时生产出的产品量,这块白铁,若用我们“文革”时就有的万吨水压机一按,用不了几秒功夫。若是丰田里的流水线,现成的模具,耗时更要短。但在美国偏僻的小城,就得靠奇迹解决问题。我的电脑烧了,不知是电源还是主板,我就在网上买配件,不行再退,折腾一个月也没有结果。

另外一组数字又会让你相信生产率提高的事实。从去年开始,美国自我雇用的工人数,主要是夫妻开店的零售业人员大幅度下降,说明我们去的算不得主流工商业。小生产者被大机器挤压倒闭的潮流从1997年开始,至今已经100万人再就业,自我雇用者从劳动力的7%减少到6%。

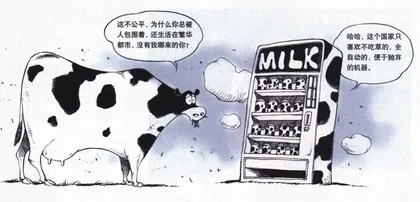

与机器打交道是其乐无穷。即使在网上购买计算机,也只是把信用卡号一填,便捷得让人不相信转眼间就买到了一件商品。及至出了问题,退货时候也只是把计算机公司发过来的条形码打出来,贴在箱子上,交给邮差,邮差对着扫描器那么一照,就大功告成。公司发货退货似乎都是计算机管理,连回给消费者的信也标准格式。这就颇像美国做派,到处是自动售货机,见不到一个人影。自然,一个人剥削了那么多不用付工资的机器,他的生产率当然就涨了几十倍。

银行业是70年代以来生产率增长最快的行业,动辄两位数。但如果到银行里开户,肯定感觉不到国内一水儿年轻会计出纳的利落。在这里,你要先在前台登记,等着一个职员把你引导到办公室,再坐下来慢慢详谈。因为热情有加,不厌其烦,弄不好就要半小时。如果账户里钱少,每到柜台存取款,还要交费。ATM机却24小时畅通无阻,结果,30年中商业银行成功地把业务从职员分流到机器上,1975年ATM上的业务不足1000万笔,金额只有10亿美元。到了1985年35亿笔业务,2000亿美元的金额;再过十年,又有三倍的上升。

机器只是提升生产率的一个方面,银行还有更大胆的举动。过去审批贷款,多是由经验丰富的职员分析,现在则把各种行情套进公式,任由计算机作出取舍,银行职员从此只把精力放在修改完善公式上。结果,冰冷的机器非但没有胡乱放债,还降低了银行坏账的风险。

上一世纪,美国劳动生产率的提升年均在2%左右,这样就使它成为世界上最富裕的国家。这一数字在战后的20余年里达到2.5%,那个时期也正是国民生活水平提高最快的时期。可见生活质量,跟面对面的亲情服务是没有关系的。70年代后生产率的增长速度减慢,一直维持在1.5%的水平,即使股票连年上升时,传统经济学的指标都显示美国人的平均生活水平并没有提高。生产率决定了创造财富的速度,这个速度不快,如果硬性提高工人工资,除非降低资本家的份额。

1997年前,计算机如火如荼,可当时的生产率增速缓慢,甚至很多经济学家怀疑信息技术能够促进生产率。大量的技术投资、管理方式转型都拖累企业的盈利。当然信息产业除外,大量增长的需求使他们的盈利几何级数般爆炸,形成股票市场的奇观。整体上,实物经济并没有激增,股市只带来纸面上的财富。美联储一贯相信股市的上升来自人们对生产率上升的预期,只有1997年后,这个观点才被证实。

无论是美国,还是世界,这都算得上奇异的一刻,伴随着衰退和恐怖袭击,2001年来生产率的增速达到3.5%到4%的非常水平,并且,工资水平也跟上这个步伐,以3%速度增长。一个实物经济的繁盛时期在前面展开,惟一值得怀疑的是,信息技术是不是也如50年前的电子技术,能使生产率坚持20年以上的高速增长?