上海人可以两次踏进苏州河

作者:舒可文(文 / 舒可文)

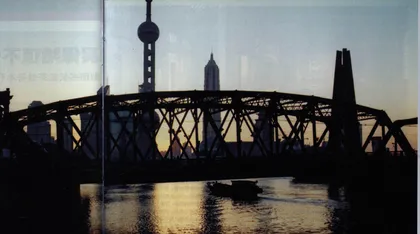

黄昏下的外白渡桥

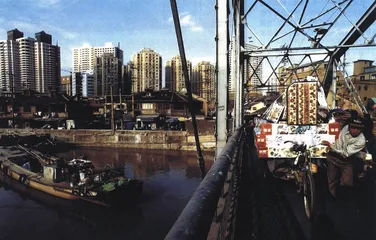

1997年苏州河上的运输队

两湾城

两岸的零星仓库

4月15日,记者一到上海就找到画家丁乙的画室。

两年前丁乙搬到这个300平方米工作室的时候,他自己以及朋友们都喜欢不已,可是不久可能就要搬迁。这是石门二路向西苏州河岸边的一栋两层小建筑,从旁边的大门沿着极缓的台阶直接可以上到二楼丁乙的画室。完整的木结构依然如故,粗大的横梁虽然灰旧了,却还是笔直挺壮。丁乙的隔壁是香格纳画廊1000平方米的存画库房,因为也要搬走,像是在唱《友谊地久天长》似的,他们把所藏的画都展开来供人参观。以前画库是不开放的。另一侧是比翼画廊,因为2000年上海双年展时候的一个外围展而出名。比翼画廊所在建筑是1921年英国人设计的一间粮食仓库,那种极缓的台阶就是为方便负重上楼而特设的,在以后的几十年间一直是作为粮仓,解放后属于静安区的粮油部门。在上海的经济变化中,这种仓库基本不再使用,就陆续出租给了一些小公司。

为了苏州河沿岸环境的有效整治,政府以3000万元的价格与这里所属的企业置换了产权,作统一规划。丁乙他们被通知在6月前迁出,这里将改建为一个绿草如茵的公园。

登琨艳的上海工作室

对于上海来说,再找到这样的工作室将不再是一件容易的事情:上海的大小仓库、旧厂房他们都过筛子一样一一筛过。4月16日,丁乙等4个要找工作室的朋友再次上路,看了一些坐落在市区里的“都市工业楼宇”。这也是上海治理环境的方法之一,即在市区里保留一些无污染小工业,其厂房里通常有一部分富裕下来的空间。到傍晚时候,他们走到苏州河东头一栋老楼房。该楼原是上海第一人民医院——20世纪初时外国人建造的公济医院,站在楼上可以看尽黄浦江与苏州河交汇处更替中的新与旧。1996年医院搬走,被一家房产公司买下,准备全部砸掉,在原址新建一组写字楼,新楼模型就摆在大楼一进门的会议室里。大楼内部已经拆得狼藉不堪,虽然结构还在,如做整修也还能用。但是重建工程随时开始,不知能用几天,只好作罢。他们商量着第二天继续再找。

苏州河长53公里,一般概念中被分为东段和西段。过去,西藏路以东两岸都在租界内,西藏路以西是华区。西段的南岸在租界扩张之后也划进租界,北岸,即所谓的闸北是华区,中国最早的民族工业很大程度上起身于此。沿河两岸的建筑曾是这段历史的记录,甚至是它的形状本身。

上海社科院历史所的上海史专家郑祖安,按照苏州河的功能,把它分为三段,东段从外白渡桥到河南路,这里集中着大量的公共建筑,包括当年各国的领事馆、银行、饭店、大戏院等。紧接白渡桥不远黄浦路15号的浦江饭店是上海第一个近代意义上的饭店,据说,爱因斯坦和卓别林都在这里住过。它建于1856年,原名为礼查饭店。郑先生约记者在礼查饭店接受采访,我就对出租车司机如是说了,他茫然而后确定地说上海没有礼查饭店。经与郑先生一番电话核定后,司机恍然并为这个小知识高兴了一会。在这个范围中的老建筑大都是高档的,很大部分还保留着。但由于此地段的商业价值,也有一些商业价值不高的建筑被拆掉,比如,第一人民医院及现在文汇大厦坐落处的犹太教堂。恒丰路往西的西段最早是外乡穷人聚集的棚户区,后来是工业区,国有企业整改后,大多迁离,本来品质极差的民居区自然在首批改造之列。

河南路到恒丰路是中段,这里是仓库最密集的地段。由于苏州河承担着供应上海生活的往来货运,为了方便储藏,靠近各类码头兴建起众多的各类仓库。南苏州路1295号,原是上海纺织品原料仓库,正面写着1901年,完整的木结构,占据三楼的是一家广告设计公司,每层800平方米,里面还有装卸货物用的大电梯。苏州南路1305号二楼三楼现在的租用者是台湾来的设计师登琨艳,他是最早在苏州河仓库上打主意的人。1997年他曾在外滩找了一个仓库,一切条件都满意之后走到楼上拍照的时候楼梯断了,一年以后来到这间建于1933年的仓库。房东说这里原来是杜月笙的粮仓,登琨艳将听且听,也没作求证,他说有点传奇会给人更多的心情。后来它曾经作为果品仓库,再后来又改做他用。登琨艳搬来之前,这里是300多民工的宿舍。刚搬进来的时候,炉灶、厕所、垃圾满目肮脏破败,但以他建筑师的职业判断知道它的结构尚结实,2300平方米的空间可能性完全可以利用。而在他搬进来一年间,他的左边邻居已经有三个类似的仓库被拆掉。他能在这里呆多久呢?

在河北岸,登琨艳工作室对面就是抗日战争中名扬全中国的四行仓库。从西藏路向西进入沿河的光复路,四行仓库的三间库房相间不远地排列在这里。路名由发生在四行仓库的守卫战而来,也是据说,没有求证。上海开埠之后,贸易促进了银行业,银行过手的大量抵押物就存放在这样的仓库里。所谓四行仓库是指大陆银行、金城银行、盐业银行和中南银行四家联用的仓库。光复路甲1号是第一个仓库,现在已经完全看不出原来建筑的影子,外墙上贴的是80年代风行一时的瓷砖,二楼处是“龙族保龄球馆”的巨大霓虹灯招牌,一层是一些小的证券公司、律师事务所等的牌子。115号是第二间,被七八个各地轴承公司的经销部包租着。当年19路军的谢敬元团长带着一个营的士兵就是在这里死守到底,它的东面那个小小的“800壮士抗战纪念馆”多少还在纪念着那些壮士们。第三间181号,大部分被刘继东的“创意仓库”租用,是一个5000平方米的工作空间。让刘继东格外高兴的是,他了解到这个仓库是一个叫乌达克的匈牙利建筑师设计建造的,这个人当年在上海是非常有名的建筑师,国际饭店、大光明电影院、徐家汇天主教堂等老上海建筑的佼佼者都出自他的设计。该仓库混凝土结构,中间有一根巨大的圆柱,层高4米,负重量是每平方米1.8吨,所以刘继东可以在这里大动干戈,外立面做了整修,给工作室单辟了一个独立的门,里面装了滚动电梯,完全被改造成了一个很现代的工作环境。

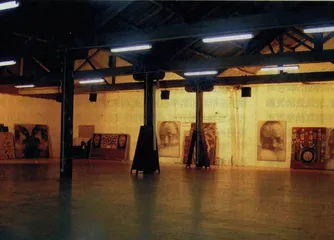

香格纳画廊内景

对于如何利用这种老仓库,在这些使用者中也有不同的态度和方法。丁乙、申凡等人基本没做任何改动,只是做了一些清理。申凡把内墙刷了一层白灰,至今还后悔。登琨艳认为像刘继东那样给老建筑做大修整就好比是给老太太整容,不是原来意义上的历史建筑了。当然仍然比拆了好。老建筑的价值就在于它曾经华丽而今苍凉的张力。而刘继东则认为,给老建筑创造新生命,让新的创意在这里实现才是对历史的继承。

不知他们之间的不同立场在轰轰烈烈的苏州河改造工程中是否还有意义。刘继东给我看了一张闸北区的规划讨论图纸,他们的工作室都在规划改造的范围之内。

申凡的工作室,原来是粮食仓库

整条河的零星故事

4月16日,从苏州河东头的第一座桥开始,听听这条河的故事。

在苏州河与黄浦江的交汇处,一条不大的钢架桥上有零星的闲散之人倚在桥栏上看风景,中间是匆忙的汽车。桥头的石堡上写着“外白渡桥——1907年”。与记者同行的朋友提醒注意,看风景的人都集中在东侧,隔江眺望浦东新区的金茂大厦、东方明珠。而记者找的故事是从这里向西展开的。

据郑祖安先生考证,1856年前,苏州河上没有真正的桥,来往人群货物都靠摆渡,惟一可以通行的是建于雍正年间的“新闸桥”。1843年11月17日上海开埠,1845年在两河相交的苏州河南岸开辟英租界。1856年外商成立了一个“苏州河桥梁公司”,在河东口建了一座木桥,叫“威尔斯桥”。因为是私营桥梁,来往过客是要交费的。1848年在北岸开辟美租界,1849年建立法租界,1862年英美租界合并,也有了工部局。1872年,工部局收购了威尔斯桥,由于桥的使用率加大,工部局又另造一木桥替代它,并且不再收费,可以白渡过去,从此被称为“外白渡桥”。1907年,改建成钢桥,这是上海的第一座钢桥。在以后的一个世纪中,苏州河的桥已经有24座,几乎每一条大路都相应地有一座桥。

真的沿河走去,会走到苏州,走到太湖。苏州河的名字也是从此而来。所谓苏州河是指吴凇江的上海市区一段,从北新泾到外白渡桥。

吴凇江古代时是太湖入海水道的三江中最大的一条河。上海历史博物馆研究员薛理勇介绍说,在中国最早的地理书《禹贡》上就讲到:“三江既路,震泽底定。”三江就是浏河、东江(即黄浦江)和吴凇江。一直到宋元时代,吴凇江都是比黄浦江大的,宽的地方有十多里,它是直接入海的大河,黄浦江是支流汇入吴凇江后才入海。因为历史上北方的战乱,人口不断南迁,粮食需求致使这里的居民多年在河边围垦滩地,河面渐渐变窄,流量变小。元代以后,上游还是很宽,但下游已经变成了很多支流,河道弯曲,主河道不再明显。汛期来临时,流域洪水泛滥。明代永乐年间,户部尚书夏原吉奉诏治水,把其中一条河道拓宽,开出了现在的吴凇江的主河道,并疏导了黄浦江的入海口,形成了现在的河道格局。

明代以后,吴凇江的主要功能是排洪、灌溉、航运。虽然有比黄浦江更宽的河道,但历史上上海一直在行政上从属于江苏,与江苏的经济往来远频繁于浙江,两河相比吴凇江与江苏更近。虽然许多贸易一直在河上往来,但其主要的功能是泄洪和灌溉。在上海开埠之前,渔农是主要的生产方式,上海的简称——沪,原是渔农经济时安装在吴凇江上的一种捕鱼装置。

160年前,域外商人来到上海后,因其直达江南丝织业中心苏州城,一开始叫它“通往苏州的河”,简而化之苏州河。1848年,英国领事馆与上海道台订立扩大租界的协议时,吴凇江的上海一段正式改名为苏州河,地图上也标上了这个名字。

1997年外白渡桥忙于搬迁的人们

在甲午战争以后,开始有外国人在上海开工厂,那时候的工厂主要是供应性的,如自来水厂、船舶维修厂。19世纪70年代,上海《申报》的创始人美查,在福建路桥的地方建造了一个化工药水厂,生产硝酸和硫酸、盐酸,主要是为供应船舶维修所用的化工药水。对水有一定程度的污染,考虑租界的安全,后来就迁到了河西段,西康路的西边,这个地方因此得名——药水弄。

1900年以后,苏州河西段成了租界和华界的分界处。由于20世纪初以来上海经济的迅速发展,军阀孙传芳为了控制上海财源,1926年提出了建立大上海特别市的计划,委托丁文江组织具体工作。1928年国民党南京政府正式设立上海特别市(直辖市),在这之前没有正式的市的行政概念,1929年改为上海市。上海人口就是在这个巨变的时期增长起来的。薛理勇说,第一次增长是太平天国时期,1853年太平军占领南京,上海因为有租界,不会卷入战火,大量人口逃向这里。1860年到1862年李秀成率太平军东进,浙江北部、江苏南面的城市都被占领,这里是当时比较富裕的地区,小手工业比较发达。小手工业者比较起农民本来就有更大的流动性,他们中的很大部分都逃进了上海租界。原来租界内有两万居民,这之后增加到20万以上(登记在册的,此外还有没登记的)。此后,每次战乱都造成上海发展,一是因为逃亡的人群提供了大量的廉价劳动力,二是有大量的富豪来上海做寓公。比较大的一次是“九一八事变”,北方富豪带来大量投资和消费。

民族工业在苏州河沿岸发展起来有一个契机,第一次世界大战时,西方列强无暇东顾。还有另一个原因,即战区在打仗,一些供应性的物资生产转移到了这个相对安全的地方。“八·一三事变”之后,租界外也受到很大破坏,成为无人管理区,形成大片的棚户区。近百年间这里聚集了很多工厂:日本人曾有十几个内外棉厂,荣家的申新厂有9个纺织厂,民族资本家吴蕴初的天原化工厂,后来增加了很多电镀厂、屠宰厂、印染厂、面粉厂、大米加工厂。1949年以后,因为工业化开发,这里的工厂得到更有效地发展,1957年以后,光纺织厂就有二十多家设在苏州河畔。主要原因是这里的运输和排放都因河而方便。

如同当年租界内器物衣着与观念的向西蔓延而变得稀释,现在这条河记录的那些历史痕迹也以由东向西的方向,渐渐地被新的业绩所掩埋。

河南路桥边,原来有一座1884年建的天后宫,这是东南沿海的特殊庙宇,渔民出海前总要祭天后妈祖。这里的天后宫是全国地位最高的天后宫,属清政府。清朝末年,清政府派外的使臣都是从上海出发,像东南沿海的渔民出海前祭天后那样,出使海外的官员也在出使前祭天后。1912年以后属于上海总商会。现在只剩一个附属建筑,当年里面是戏台,其余部分早已片瓦无存。现在那里变成了居住拥挤的民房,不知什么时候会拆。

过了淮阴路桥往西,能看见近贴河岸的面粉厂废弃的厂房。江宁路桥下是古旧的造币厂,后面是造币厂的新厂,这个厂现在还在运行。还有味精厂,90年代中期迁走,现在这里是天山新村,一片密密麻麻的高楼。一直到华东政法学院,重檐翘角依然如旧地守着苏州河最弯的一处。

30年代的苏州河下游

消防塔——骆驼群里的羊

4月17日,日益红火的“亲水住宅”挡住了瞭望。

其实现在要想真的沿河走是不可能的——很多路段已无法通行,或因建桥而堵住,或是一些破旧不堪的小房子本没有留出行路的余地。在万航渡路上,甚至有一幢新建的华阳公寓也几乎依河而起。一路断断续续,却都是日新月异的激情。

江宁路桥边,记者找到1926年英国人建的消防瞭望塔,该建筑被保护得基本完好,现在还是消防队所在,但四周的高楼已经使它完全像骆驼群里的羊,没有了瞭望功能。

沿河放眼望去是无尽的新起建筑,其中有像27层的“供销社大厦”这样的商用建筑和公共建筑,此外就是在上海日益红火的“亲水住宅”。山西路桥往西一点,是苏州河边“亲水住宅”最贵的楼盘之——河滨豪园,它有两栋二十多层的高楼。在《上海部分知名水景住宅介绍》上标明的报价是每平方米11000元到22800元。另一处知名的楼盘就应该说是“中远两弯城”了。

苏州河西段有著名的三弯一弄,一弄是指原来的河水污染源之一的药水厂所在地—药水弄。三弯就是苏州河连续的三个弯道一带,1949年以前大量的流民和贫困的人群集中在这里,是上海最大、最早的棚户区。1956年上海户口冻结,人口自然增加,加上上海多年没有全面的城市建设,那些老房子里最差的居住条件到了人均2平方米,有些原来的三层房子被加成五层的。上海启动城市环境改造,除了迁走了造成河水污染的工厂,首先就是要改造这片地区的居住环境。中远两弯城就建在其中的潘家弯和潭子弯,潘家弯在清末民初是上海主要的丝绸市场,潭子弯附近原来是煤炭堆栈。现在的两弯城是中远置业开发的50万平方米的大型社区,它占有2000米长的沿河地带,统统是20层左右的高大建筑。明珠线的轻轨列车穿行其中。

给我讲上海历史的薛先生一年前搬进了离两弯城不远的“秋月枫舍”,2000年这7栋18至28层的住宅楼建起之前,此地的正式名字叫贫民村。

这样的新住宅大概难以胜数,所谓的知名水景住宅就有18处之多,很多楼盘都是一个建筑组,或者群。登琨艳的见解是,河边不应该建高度10米以上的楼房,第二排建筑可以高一些,再往后再加高,这样的层次才有亲水建筑的效果。但是,紧接着的问题是开发商的利益如何保障。

沿着河走,一过了西藏路,除了其中相间着一些品质尚好的建筑,如仓库、瞭望塔和大片的新建筑,很多建于上世纪20年代的房子都已经破旧不堪,其中大多的情形是二楼住人,一层出租给各种类型的小作坊、小五金店等。有一些更破旧的是民居,里面的居住条件之狭促让人不能把它和上海的概念连在—起:进门一张床已经占据了大半个空间,床边竟可能放一辆摩托车,晚饭也就只好临街捧着碗吃了。传说,前两年有一位被上海请来做规划顾问的洋设计师,上上下下视察了上海一遭之后,作观后感道,那些在大门外的路边吃饭的生活方式是最感人的,应该保留。真是叫“站着说话不腰疼”。当然,依上海的建设速度,没人理会那位洋顾问的感慨,人人都说,这种房子的拆改是迟早的事。沿西段的岸边到处都是正在建设中的住宅楼,还有围墙围起来的大片大片空地,这些就是那些推断的注脚。

解放苏州河

4月18日,粗粗建立起了苏州河的印象。

王安忆在一篇小说的开头写过:“我们从来不会追究我们所生活的地方的历史。”后来她又在《寻找上海》的文章里补充说:“要追究也很难,这样的地方与现实联系得过于紧密,它的性格融合在我们日常生活里面,它对于我们太过真实了,因此,所有的理论性质的概念就都显得虚无了。”

苏州河的历史也同样如此,它与上海的现实结合得过于紧密,它的属性与价值从—开始——到苏州去运货的河——就非常的现世和功利,丝毫没有留给诗人放情江河的浪漫机会。渔农时代的河水随着它的名字的更改而迅速改变了身份,20世纪初开始上海的工商业发展、贸易货运量增加,使这条河的内河交通运输功能随之加强。航船频繁往来,带着货物远驶内地,两边河岸因此筑造了大量的行业码头:木码头、米码头、水果码头、酒码头、土产地货码头等等,还有垃圾码头。这条河成了建设大上海、供应大上海,还要为大上海端屎倒垃圾的一个臭苦力。河边居住的密集人口也是没有选择机会的“弱势群体”。一直到90年代初,苏州河上那些持水上户口的船工才有了上岸居住的法律权力。尤其是西藏路桥往西,以前一直是缺少管理的地带,河边的茶馆,小店也是顾客杂芜的所在,好人家里的乖孩子是不到这地方来玩的。

内河,尤其是小内河的航运是现代化早期的典型景象,吭哧吭哧紧张而有效,它的功能和城市的经济性质总是一致的。在城市经济是密集形劳动的时期,它责无旁贷地被纳入其中,担当着苦力功能。

外白渡桥的剪影

上海在90年代从工商业城市向经济中心城市转型,苏州河西段的工厂大多迁离,企业的工人也有一部分转入商业和服务行业。苏州河在工业化时期的苦活干完,翻身得解放了。一方面铁路和公路的交通足以替代航运,小河小船的货物运输功能自然消失;另一方面,上海也开始有足够的经济能力安装处理污水系统和处理生活垃圾的设备。1996年前,苏州河沿岸就废弃了109个码头,剩余的49个码头在2001基本全部拆除,仅在靠近新泾路的河段还留有部分装卸建筑沙石的码头和船只。这个城市向它提出了新的要求,除了有史以来的排洪功能,2010年前要通行游船,河边设绿化带,规划中还要求建筑与河岸之间保留16米的距离,让苏州河为上海提供舒适的款待。

治理河水的同时是桥的整修。建于1909年的新闸路桥,在1999年拆掉。新桥已经建好,很快将投入使用。郑祖安说,苏州河上西藏路桥往西的许多老桥都重新拆建过,因为随着过往车辆的增加,吨位增加,一些旧桥已不堪重负。另一些桥在初建时候由于要考虑到河面上的行船,因此建成拱型桥面,现在大型的行船没有了,而拱型的桥面不便于行车,重新修建的桥将是为行车和行人的方便。

昌平路西段新近已经改造为绿化带,乌镇路到西藏北路到浙江北路有600米长的绿化带,大约有七八米宽。西藏北路到浙江北路有500米长的绿化带。但是上海有媒体在夸奖这个绿化带的时候,还憧憬说,下一步要以面砖装饰防汛墙,记者不禁有些糊涂。在记者印象中,沿河而行的漫步基本上与河套不上什么关系,因为看不见河面。西藏路东西都有了很密集的绿化,在1米多高的防汛墙上种着1~2米高夹竹桃树,把河面完全挡住。即使那些还没有种树的路段也由于本来不宽的河面和防汛墙而不见河水,除非你紧靠着汛墙走。一直到防汛墙很矮的北新泾桥的地段,河面才浮现在视野中。

记者对画家米丘说了这个印象,米丘在上海、深圳等地作过多项环境设计工程。他说,苏州河作景观线有基本的素质,要真正让它具有这样的功能,应该把路面加高,那样造价将难以想象。另一个问题是,河的宽度与建筑物的高度比例是失调的。就像新天地对石库门的改造,虽然上海人的工作风格让这里的建筑无比精致,为了仿旧效果,用毛刷把墙砖画出岁月的班驳,但昂贵的地价使石库门建筑的品质基本改变了。苏州河作为景观线的概念在这些高大建筑围困中也很难实现。上海的一些建筑师称之为“深谷效应”,乘坐游船的游客将会误以为身处三峡之中。

而就要搬走和迟早要搬走的老仓库工作室里的人关心的问题不仅是找一间新的工作室,还有在城市性质的变化中,那些作为工业城市的遗迹是否有价值保留?在一个经济中心型的城市,保留多种形态的文化环境是否更好?王安忆在《寻找上海》的文中说,上海不见一点“古意”,那些虽然没有太大的开发价值但品质还在的旧建筑,是否可以在城市的巨变中作为第一层历史沉积物被保留?

4月19日,上海下起了大雨,记者打电话想请同济大学设计学院的专家帮助解答这些问题,但没人愿意接受采访。