“苍蝇船”顶上的巴黎

作者:王星(文 / 王星)

刚到巴黎没多久,就有一个认识已久的法国朋友提出请我去塞纳河上的“Bateau Mouches”吃饭。“Bateau Mouches”是一家水上的游船餐厅,餐厅四壁几乎都是方便观景用的整块落地玻璃。但因为整条船是扁平的,所以必须仰望才能看到两岸建筑。晚上8点正餐开始时也就是开船的时候。我们从位于阿尔玛桥附近的码头启航,先沿塞纳河左岸缓缓航行到贝西区一带,然后再调头沿塞纳河右岸航行至那个送给美国自由女神像的缩小号“双胞胎”后折回到出发点,整个航程需要两小时左右。一路上,那位法国朋友一边有条不紊地往嘴里塞着牛肉一边抽空驾轻就熟地向我们介绍:“现在左上方是卢浮宫……现在右上方是奥塞美术馆……”

我相信这个法国朋友对“Bateau Mouches”沿线景点的熟悉程度绝不下于职业导游,因为我知道:以前他的一个中国朋友刚到巴黎时就被他邀请到“Bateau Mouches”上吃过一圈,而那个朋友的朋友到巴黎时也受到了同样招待……我不过是他如法炮制地接待的数不清初到巴黎的朋友中的一个。“Bateau Mouches”上有靠给餐桌边的客人拍快照挣钱的人。他们的规矩是先拍照,交货时见客人满意再收钱;如果客人不买下照片他们也无所谓。

要把“Bateau Mouches”翻译成中文会有些麻烦。“Bateau”没有问题,就是“船”;成问题的是“Mouches”。“mouche”在法语里实际上是“苍蝇”的意思,另外一个和它相近的词“moucher”甚至有“擤鼻涕”的意思。虽然我们上的这条船已经注册专有了“Bateau Mouches”这一名称,但实际上巴黎塞纳河所有的这类游船都被统称为“Bateau Mouches”,其中还有一条是马克西姆餐厅(Maxim's)的。据那位法国朋友澄清:“mouche”在这里其实是地名,那里盛产这种平底游船,这些船也因此而得名。塞纳河上“Bateau Mouches”的码头几乎都散布在从埃菲尔铁塔到协和广场一带,船只虽然都排列整齐,但黑压压的一片还是有些像苍蝇,让人觉得不管怎么说叫它们“苍蝇船”都不算太冤。“苍蝇船”上营业的倒都是有档次的餐馆,要求“正装出席”。一到晚上,这些“苍蝇船”便和巴黎人一起活了过来,在塞纳河上“遛”一圈。每天晚上,就在这条河上,这些“苍蝇船”不知载着多少像我那位法国朋友一样的法国人:他们微笑着陪客人一起拍照,然后熟练而不失法国式矜持地介绍说:“现在左上方是卢浮宫……现在右上方是奥塞美术馆……”

有时我甚至怀疑这套讲解词可以成为巴黎人世代相传的垫箱底的古董,因为塞纳河在巴黎境内沿岸的主要建筑在近几个世纪以来几乎没有过大的变化。不过,法国人也爱照抄罗马人的一句话:“巴黎不是一天建成的。”巴黎的发展在很大程度上与塞纳河紧密相连。塞纳河是法国五大河流之一,经法国北部流入英吉利海峡,全长777公里,流域面积7.8万平方公里,源头附近的流量约每秒钟500立方米;每年1月与2月的水量最大,夏季有时会因干旱而出现断流。但断流的情况在巴黎几乎是看不到的。横穿了半个巴黎的塞纳河这一段的流量一年四季比较稳定,终年可以通航。一般的汽艇和拖船可以从河口上溯直达到巴黎,而从巴黎通过塞纳河的支流和运河又可以与莱茵河、罗纳河、卢瓦尔河相互通航,使得巴黎成为全国内河航运的中心。距塞纳河入海口370公里的河心有一个船形小岛,它正好位于一条重要的南北大道和另一条东西向沿河道路的交叉路口边(这两条大道相当于现在巴黎南北的圣米歇尔-斯特拉斯堡大街和东西向的里沃利街与它的延伸部分),如今人们将这个小岛称为“西岱岛(Ile de la Cite)”,而巴黎正是从这个小岛上发展起来的,现在巴黎市徽上的银色帆船正是巴黎起源的见证。

整个巴黎西岱岛上的建筑至今仍尽最大可能保留着过去的外观。虽然这些建筑外表已经颇为老旧,但这里仍是巴黎房价最高、租金最贵的地方,住在这里的人非富即贵。从“苍蝇船”上仰望巴黎时几乎看不到什么行人,只看见一片连一片土黄色的房子,此外就是头顶不时有桥梁的阴影掠过。除了建桥以外,巴黎市内的塞纳河上也没进行过多少大工程;而这些桥也属于那位法国朋友热衷向我介绍的景点之列。

目前巴黎总共有35座桥,陆续建于不同时期,其中已经被列为历史古迹的有三座。在巴黎的建桥史上成为“里程碑式”的桥梁的应该算是“新桥(Pont Neuf)”。新桥其实很有点年头了。这座跨越整个西岱岛的桥梁开工于1578年亨利三世时期,1603年建成,由亨利四世主持了落成仪式。建造新桥的主要目的是为了便于卢浮宫、圣-日尔曼·德·普雷修道院和塞纳河左岸之间的联系。整个工程是五位建筑师的共同成果,桥面宽度为那个时代所罕见的28米,由12个桥拱支撑,桥拱装饰有三百多个形状各异的面具。被人们称为“圣玛利丹(Sanmaritaine)”的水泵就安置于第二个桥拱,塞纳河水由此供给卢浮宫和周围地区。之所以命名为“新桥”是因为在此之前巴黎建造的桥梁上都建有一层是商店、二层至五层是住宅的公寓,而唯独这座桥上不设公寓,开创了当时建桥的新潮流,所以得名“新桥”。1786年前后,考虑到有碍市镇美观和空气流通,巴黎所有桥梁上的公寓都被拆除。新桥本身后来根据路易十三的旨意在桥上醒目位置安放了亨利四世的骑马塑像。这些雕像曾于法国大革命期间被毁,但又于1818年重塑。在新桥建成后整整两个世纪里,桥屹立不动,这里逐渐成为各种娱乐和商业活动的中心,如今这里依然是巴黎著名的河边旧书市的核心地带。至今法语仍将“经久耐用”的东西比作“Pont Neuf”,即所谓“历久弥新”。

在新桥西面是“艺术桥(Pont des Arts)”。这是一座连接卢浮宫美术馆与法兰西学院的步行桥。1804年,拿破仑下令开始兴建此桥。之所以命名为“艺术”,据说一是因为邻近当时被改为“中央艺术博物馆”的旧皇宫(虽然后来因为桥名太容易与“艺术博物馆”混淆而又将“艺术博物馆”更名为“卢浮宫”);另一是因为这座桥从建成时起便是专供行人通行的步行桥,桥上种植了小灌木,并有供游人休憩的小石凳,堪称塞纳河上的“空中花园”。

美丽的巴黎

在卢浮宫一带塞纳河上的著名桥梁还有协和桥(Pont de la Concorde)、皇家桥(Pont Royal)、卡卢索桥(Pont Carrousel)等。协和桥由工程师贝豪奈设计,建于1791年,一部分筑桥石料来自被拆毁的巴士底狱,目的是使“人民可以继续藐视旧城堡”。桥上最初装饰有拿破仑时期的将军和君主复辟时期文武宫员的雕像,后来因为有人担心桥身会不堪重负而塌陷,这些雕像被搬到了凡尔赛宫。皇家桥呈夸张的驴背状,与新桥和玛利桥(Pont Marie) 一起,是巴黎历史最悠久的三座桥。此桥于1685年至1698年间由伽伯里艾尔和蒙萨尔设计建造,因全部工程由路易十三出资而得名“皇家桥”。卡卢索桥始建于1834年,重建于1930年,但桥的两端各保留了两座17世纪的雕刻,北侧是“工业”和“富足”,南侧则是“巴黎市”与“塞纳河”。

塞纳河右岸的玛利桥是以这座桥的设计者、1614年开拓在西岱岛旁边的圣-路易岛(Ile St-Louis)的发起人克里斯多夫·玛利(Christophe Marie)的名字命名。桥身同样呈驴背形,桥墩附近饰有壁龛。1658年时塞纳河的一次骤涨曾经冲毁了桥拱,但修复后以木桩支撑的桥墩依然屹立至今。在圣路易岛还可以看见苏利桥(Pont Sully)。该桥以圣路易岛的一个岬角为中心,由南北两个方向分别跨越塞纳河。北向的分支较短,是单拱桥;南向的分支较长,是三拱桥。整座桥梁将亨利四世大街和圣-日尔曼大街连接为一体。两段桥会合处有一个小广场,是法国君主时代一个花园的遗址。

亚力山大三世桥(Pont AlexandreⅢ)应该算是目前塞纳河上最漂亮、或者说最“招摇”的一座桥。虽然桥上的装饰充斥着古典风格的神仙骑士,但这座桥其实落成于1900年,是当年俄国沙皇尼古拉二世为了表示法俄亲善而送的礼物。大桥的名称也得自沙皇尼古拉二世的父亲亚力山大三世。全长107米的大桥只有一个桥拱,为了不影响香榭丽舍大道和荣军院的视野而将桥身造得特别低矮。桥上所有的装饰雕塑几乎都有讲究。桥身的一面塑有俄国圣彼得堡的城徽以及象征涅瓦河睡神的雕塑,另一面则是象征巴黎与塞纳河成长历史的两个侏儒;桥的两端还各有两根象征科学与文艺的立柱以及象征工业与商业的两匹奔腾的骏马。桥的每一个入口都耸立着高高的角柱,柱上是镀铜骑士群雕像;桥的两侧还装饰有水生动植物与花环图案。即便是在阳光忽隐忽现的巴黎,这座精心装饰过的大桥也是终日金光闪闪。

“艺术桥”

对于更看重塞纳河浪漫的一面的人来说,塞纳河上保留的最有价值的桥应该是米拉波桥(Pont Mirabeau)。当年阿波利奈尔曾经在这里吟诵:“米拉波桥下,塞纳河水在流淌,我们的恋情随波荡漾……人生的脚步迟缓,我们的心渴望激荡……”而阿波利奈尔所称的“一群低泣的桥”则在与这座“浪漫之桥”完全相反的方向。那是一组从建成之日起就更为巴黎下层居民所熟悉的桥:因不堪过往运货车辆的重负而于1848年断裂,到1862年才得以重新修复的路易-菲利普桥(Pont Louis-Philippe);以1830年在此罹难的一位起义者的名字命名的阿荷高勒桥(Pont d'Arcole);圣母桥(Pont Notre-Dame)的前面是兑换桥(Pont-au-change),它是12世纪货币兑换业兴起的见证。而当年兴起于此地的花鸟市场如今仍是巴黎的一景。在左岸的是都尔奈勒桥(Pont de la Tournelle),桥上装饰着巴黎保护神:圣-热那维埃夫的雕像。过了阿西卫士桥(Pont de l 'Archeveche)再往前走,便是小桥(Petit Pont)和紧邻的双倍桥(Pont au Double)。小桥的名字恰如其分,因为它是巴黎最短小的桥梁之一。双倍桥建于17世纪,教会医院坐落于此。全桥跨越塞纳河两岸,因为照料病人的嬷嬷们必须在河边清洗医院里的衣物,需要方便地往来于两岸同时又不能妨碍行人,于是政府规定桥宽的1/3供行人行走。由于禁行的桥宽恰恰是步行道的两倍,桥名便由此而来。如今嬷嬷虽然不见了,但步行桥的传统依然保留了下来。

当然,塞纳河上还有一座到20世纪才“一夜成名”的桥。那正是“Bateau Mouches”码头所在的阿尔玛桥(Pont de l' Alma)。阿尔玛桥桥侧伫立着一座从埃及卢克索神庙搬来的巨型雕像,原来这座桥是因为可以利用雕像观测塞纳河水位而小有名气,但自从戴安娜在这里出过车祸以后就身价百倍。事后这里竖起了一座火炬状的纪念雕像。雕像的基座上一度被涂抹满了各种留言。这些涂鸦中的英文远多于法文,但巴黎人仍在去年年底很负责地对雕像进行了一番清洗,如今它金光闪闪程度已经可以媲美亚力山大三世桥上的雕像。

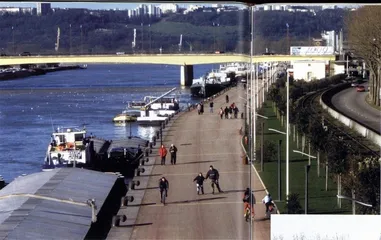

戴安娜的纪念雕像只是塞纳河边新增加的极少数建筑之一。巴黎人珍惜塞纳河边的每一座老建筑,因为他们是一个城市历史的见证。在20世纪以前,巴黎塞纳河两岸平民的生活几乎没有什么变化。从19世纪的风俗画中人们仍可以看到塞纳河两边低矮的土岸上人们像18世纪时一样地忙碌:尽管塞纳河水当时是巴黎市民的主要饮用水源,但这并不妨碍他们乘着洗涤船在这里洗衣服、游泳,而且西岱岛上的市民医院的废水也排入塞纳河中。在这种环境里,没有出现疫病流行只能说是巴黎人命大。巴黎境内的塞纳河进入20世纪后最大的改变是将两岸的土堤改造成了河边公路。不过,巴黎市市长特贝里在1999年又提出了旨在进一步保护巴黎生态环境的“塞纳河计划”,其内容包括:将位于塞纳河右岸、香榭丽舍大街东端的协和广场的汽车道由现在的宽40米缩为26米,优先考虑公交车和自行车,争取把汽车流量减少50%到80%,减少汽车尾气污染。与此同时,扩大步行区,给行人以宽敞舒适的环境。塞纳河左岸从苏利桥到协和广场间的沿岸车道也将被改造,原有的部分汽车道将被改为公共汽车和自行车专用车道。整个计划的预算约14亿法郎左右,准备在4年内完成。目前已经可以看到大部分计划的实施。河边的公路每逢周日都被封闭,保留给行人、滑旱冰者与自行车。虽然每到这一天河边其他公路上都会或多或少地因此出现堵车的情况,但特贝里当年就说过:“现在不是巴黎去适应汽车,而是汽车要适应巴黎人的新需要。”

特贝里当年还提出计划增加塞纳河上作为公共交通的通行船,但这一条似乎至今没有得到实施。或许是巴黎人觉得在塞纳河上漂着些“苍蝇船”就已经足够了。毕竟,法国人世代相传的那张甜嘴并不适合用来报站名,而更适合抑扬有致地背诵:“现在左上方是卢浮宫……现在右上方是奥塞美术馆……”