艾滋病疫苗的中国战场

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

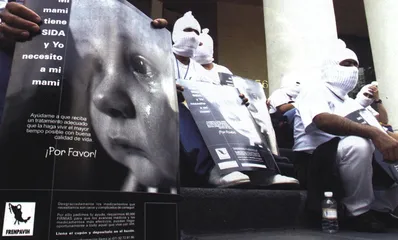

墨西哥的HIV病毒携带者静坐抗议政府不提供HIV社会保障金

何大一的云南之行

何大一今年的几次中国之行匆匆忙忙。甚至除了国内一些在艾滋病研究领域有同样资历的同行知晓外,并没有更多人了解他的行踪。而他的目的——部署即将在纽约和云南同步进行的艾滋病疫苗实验性接种,却足以让全球科学界和舆论界注目。

与何大一的低调形成强大反差的是他携来中国的疫苗实验经费:300万美元,何大一的学生,此次研究实验参与者之一的张林琦博士在接受记者采访时表示,这笔钱还只是准备进行一期实验的资金,“如果顺利的话,二三期的经费会翻倍”。而就是这个数目,已经让国内所有的疫苗研究专家坐立不安。艾滋病研究专家,解放军302医院传染病研究所王福生博士向记者举例说,即便是中国艾滋病疫苗研究权威人物邵一鸣博士领导的研究梯队,每年从政府863高科技计划得到的经费也才30万元人民币。王据此分析,这很可能是何不愿大张旗鼓的真实原因,“他不愿意招惹注意”。

尽管如此,何大一的云南之行在业内还是引起了不小震动,随即有来自同行的指责。有争议的一方认为,政府不该向国外研究机构开放中国的研究资源,尤其是在竞争的起步阶段。一个相当普遍的抱怨是,“我们很可能因此再次失去先机”。对此,何大一的研究小组同样秉持一辞,他们认为国内的一些研究者利用政策优势,集中各种研究资源和力量,他们称,“这种破坏公平竞争的现象会让科学陷入独裁的危险”。

除了一些舆论压力,张林琦博士说,他们在云南的实验还遇到了另外的麻烦:由于中国还没有艾滋病疫苗人体实验的先例,中国药品监督局没法拿出现成的审批标准。据称,何大一牵头研制的艾滋病疫苗在美国已经经过了动物实验阶段,并且进行“人体实验”的申请也通过了美国药品监督局(FDA)审批。但在云南的试验,何大一只能等待。

对于同样处于一期人体实验筹备阶段的邵一鸣来说,这倒是个不坏的消息。因为竞争对手的等待意味着他很可能在时间上赢得优势。

把何大一视为对手,邵一鸣并不回避。4月18日,记者与卫生部艾滋病预防与控制中心联系采访邵一鸣时被告知:邵此时正在美国。邵一鸣的助手洪学坤博士告诉记者,邵此行除了身体原因要在美国进行一次手术外,另一个主要目的是与药品监督局有关官员考察商讨完善艾滋病疫苗人体实验的审批程序问题,洪说,“邵一鸣博士现在每天的日程都排得很满”。

然而,邵的对手不惟何大一。另一位华人女科学家,美国医学科学院院士、著名病毒学家黄以静博士已经于2001年5月与广州一家生物技术有限公司达成共同研制开发艾滋病疫苗协议,疫苗的人体实验也在积极酝酿之中。美国哈佛大学艾滋病研究所首席科学家吕亦晨博士也很早就有了将“美国专家与中国结合”的想法。

“科学问题上,第一与第二有天壤之别。”王福生博士说,“艾滋病疫苗的知识产权之争,是名望之争,也是利润之争。”

艾滋病疫苗的利润想象

洪学坤在接受记者采访时说,艾滋病疫苗区别于一般传染病疫苗的特殊之处在于,“传统疫苗都是把病毒毒性减少后进人人体,从而产生既不生病又能保护肌体的作用。但这种做法对艾滋病病毒很困难,到目前没有找到一种有效办法在减少艾滋病病毒毒性的同时,保证它的‘安全性’。”“因此,艾滋病疫苗的研制多数采用基因工程方式,投入会特别巨大。”

说到艾滋病疫苗将来上市后可能的价格,洪学坤认为,由于疫苗是有限次数的使用,而类似“鸡尾酒疗法”的艾滋病药物治疗是终生治疗,所以从整体上说,再贵的疫苗也比最便宜的艾滋病药物要便宜。但洪承认,尽管联合国艾滋病联合规划署正在做相应的努力,尽量避免艾滋病疫苗专利垄断在未来给发展中国家带来的困境,但“知识产权”仍然很可能是控制艾滋病疫苗产品价格的一种手段。

利润目前只存在于想象。中医艾滋病专家吕维柏评价说,“风险多大,利润就有多大”。

记者电话采访到张林琦博士的时候,是曼哈顿当地时间早晨9点,张已经工作了三个小时。在疫苗研制即将进入一期实验阶段,“工作任务相当繁重,所有小组成员都很紧张,压力非常大”,因为“疫苗试验的失败率很高”。

张林琦介绍说,国际上最早开始艾滋病候选疫苗临床试验的时间是1987年,到现在,世界范围内,已经在大约9000名志愿者身上进行了近30种候选艾滋病疫苗的试验性评估。有些疫苗已经被证实成功无望而停止实验,有些正处在临床试验阶段,“但仍然没有一个疫苗被证实可以应用,绝大部分都在二期实验就宣布失败。”在张林琦印象中,“惟一一个进入三期试验的是美国一家生物制品公司Vaxgen,先后投入了近亿美元的资金,但最终,这一疫苗的可行性还是被事实所否认。”

“对于专利权的争抢,就像彩票市场。”吕维柏打了个比方,“花费巨大投资的开发人员就好比彩民,在巨大利益驱动下,他们投注。失败后,这些资金就会滚入彩池,进入下一轮博彩。”“艾滋病疫苗的研制开发已经进行了15年,上百次动辄上亿的研究都没有成功,你说未来的利润会有多大?”

中国有什么?

邵一鸣的艾滋病疫苗是建立在他主持下历时3年的全国范围艾滋病病毒分子流行病学调查基础上的。据洪学坤博士介绍,他们随机于西藏以外的30个省、自治区、直辖市,抽取了包括多种感染途径的600例艾滋病感染者血样,这次严格的检测包括对样品艾滋病毒基因扩增与序列测定,最后查明了全国艾滋病毒感染流行的基本情况。“这次调查中,我们几乎发现了亚型的所有8种艾滋病病毒,而且不同地区流行的毒株存在着很大差异。”

针对不同病毒毒株设计的不同类型的艾滋病疫苗,中国作为一个巨大的疫苗试验平台开始被越来越多的科学研究者所选择。“许多地方的患者从来没有被治疗过,这对试验疫苗的免疫效果,是极其宝贵的一种资源。”洪指出,“并且,与非洲的许多地方不一样的是,中国已经为一些研究者提供了大量现成的基础设施。”

“从各方面来看,中国的资源优势都很明显。”洪学坤评价说。

何大一选择云南作为人体实验的基地,同样是看好了这个区域的特殊性。张林琦对此解释,“美国的艾滋病病毒发现历史已经相当长远,而病毒也已经经历了几代重组和变异,这让艾滋病疫苗的效果检测变得非常困难。”“而我们的调查显示,云南艾滋病病毒的重组毒株只占所有毒株的4.5%,变异相当少。换句话说,云南的艾滋病病毒呈现出早期的原始状态。”“这对我们的研究是有利的。”“另外,云南的艾滋病人群是以吸毒、静脉毒品注射为主,相比较因卖淫而感染艾滋病的人群来说,这些人密度大、流动性小,易于后期的跟踪和观察。”

“还有行政优势”,张林琦补充说,“这也是西方国家所不具备的”。

中国有世界上最完备的防疫网络,从省市到县都建立了卫生防疫站。艾滋病疫苗人体实验的二期、三期阶段要花大量的人力对接种人群进行监控,“在美国,这些工作的难度是难以想象的,而在中国,有力的行政干预会使实验过程中的这些工作变得很高效。”

“在中国一两个月内招募的病人在美国往往需要一年才能找到,时间往往能够缩短2到3年,经费开支也能减少30%。”张林琦说。

谁都无法否认的事实是,在世界性的艾滋病疫苗之战中,资源优势已经无法为任何一个国家所独占,另外一些因素成为影响格局变化更为主导的力量。无论在中国还是世界范围,中国都已经加入了这场世界性角逐之中。

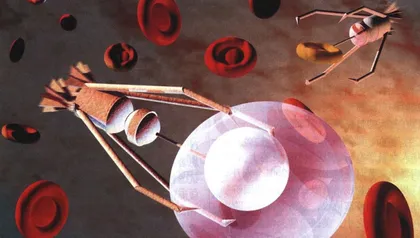

CCR5变体基因是大多数艾滋病病毒攻入免疫系统时的分子入口

中国商业疫苗

与国外生物制品公司商业化生产疫苗相比,我国的疫苗主要由国家投资,6大生物制药公司负责生产。除了由国家出资对老百姓统一进行接种的计划内疫苗外,计划外免疫的疫苗与国外疫苗相比也存在着巨大的价格差别。洪学坤举例说,“一支国内生产的甲肝疫苗,市场价只有十多元,而相似的进口疫苗,价格在一两百元一支。”

长春生物制品研究所副所长郭立君分析,中国日益成熟完备的医疗健康体系会逐渐地培育起商业疫苗的消费市场,越来越多的疫苗会由老百姓自己掏钱消费。而艾滋病疫苗一旦出现,也会成为这种商业性消费的疫苗。

邵一鸣的疫苗被称为中国目前最有希望成功的艾滋病疫苗。

据洪学坤博士介绍,他们克隆了占中国艾滋病人群80%的两种艾滋病毒,把它基因组完全测序,与德国Regensbrug大学合作,制成了两种类型的疫苗:一个是核酸疫苗,用纯化学合成的办法,加入了很多新设计,使它的表达量提高了几百倍。另一个是蛋白类疫苗,借用了与艾滋病同属慢性病的马传染病贫血病毒疫苗的经验,改进了国外只是单一蛋白的结构。

疫苗研制

人体实验的危险与安全

艾滋病疫苗的人体实验被称为逐步放大的人体实验。

因为艾滋病病毒减轻毒性后的安全性很难控制,“危险主要存在于第一阶段,也就是安全性与毒性的试验阶段。”张林琦说,“因此,能否进入第一阶段的试验,在美国要经过许多机构的严格把关。”

张以何大一所在的“戴蒙艾滋研究中心”为例介绍,因为他们的研究机构得到了洛克菲勒基金会的支持,人体实验首先要经过基金会“伦理与道德委员会”审核,委员会成员是同样有相关研究经验的科学家。然后,研究者要将动物实验阶段的各项数据、安全性指标制成报表上交美国卫生总署(NIH)审批;最后一道把关是美国药品监督局(FDA)。

“能够进入实验的疫苗安全性应该是没有问题的,不过,一期实验仍然只选择10到20人,接种的都是健康人。”对试验人群的选择,张表示,“都是志愿者”,“付费很低”,“我们在云南的试验会依靠当地卫生防疫部门帮助寻找。”

一期实验通过就会进入二期,二期实验是比较关键的一个阶段。“我们会选择上百人,一是继续测试安全性,二是观察这些接种人群在艾滋病高发地区是否呈现出了免疫保护反应。”这个过程会在两到三年。

第三期实验是最终测试疫苗效果阶段,需要上千人参与,观察持续三年到四年时间。张介绍说,“整个过程中,监测是相当麻烦的事,上千个接种个体,我们必须一年两次对他们进行随访,采取血液样本,检测其免疫反应。”

人体实验的敏感必然会有批评的声音,《远东经济评论》的一篇文章指责日益繁荣的人体试验“工业”:“参加试验的发展中国家的患者像豚鼠一样被随意使用。”国内一位艾滋病专家同样表示了这种忧虑:“如果卫生部门不能迅速完善一些人体实验审批程序,对试验地的人来说,面对越来越多可能的药物试验,危险也是现实的。”

疫苗代替药物?

——专访美国“戴蒙艾滋研究中心”负责人何大一博士

何大一

4月21日,记者在张林琦的引见下,通过电子邮件采访了何大一博士。

三联生活周刊:记得您几年前在《新英格兰医学期刊》上发表文章,指出艾滋病人很可能一生无法痊愈,这个判断可能令许多对生命充满期待的艾滋病人重新沮丧。

何大一:这的确是我们目前无法解决的问题。现在我们正研究是否有新药可以清除那些经过治疗仍然留在病人体内的病毒,我跟同事正在人体跟猴子身上做个实验。这是个很有野心的计划,我不敢说有什么结果,但科学,总要有人去尝试。

其实这并非完全是坏消息,至少我们知道需要克服的是什么问题,不会还像前几年,我们不知道病毒藏在哪儿,不知道它为什么不死。这就是科学前进的力量。有时候,虽然你发现的事实只是凸现了问题,但知道问题在哪里总比不知道要好。老实说,我也希望人类不必面对这个现实,但大自然不是为我们高兴而存在的。

三联生活周刊:可能艾滋病疫苗是一个新的希望。您怎么看待药物和疫苗的问题?

何大一:的确,我认为艾滋病疫苗是解决方案中很重要的一环。从较大的角度来看,治疗艾滋病的药物对已开发国家和日本、新加坡,以及中国香港地区这些经济力强的地区有帮助,但对全球的大量艾滋病地区来说仍然无济于事。一方面价格太高,另一方面,这些国家的医疗单位也没有能力执行艾滋病严格而且复杂的治疗过程。这样看,对于艾滋病的未来,疫苗是很重要的。

三联生活周刊:您认为什么时候才会出现具有说服力的艾滋病疫苗产品?

何大一:这实在很难说,克林顿在1997年就承诺10年内要研发出艾滋病疫苗,这个挑战很大,不是不可能,但可预见的未来几年内还不会有可靠的疫苗出现。

三联生活周刊:您能介绍一下您将在云南进行试验的疫苗与世界上正在进行试验的其他疫苗相比有什么特点吗?

何大一:强大的免疫的反应是在评价任何类型疫苗的质量方面最重要的参数。与其他疫苗相比,我们的疫苗吸收了很多新颖的设计,前期动物实验已经显示,疫苗非常好地增强了免疫系统。我很有信心。

何大一 1952年11月3日出生于中国台湾,12岁时随全家移居美国洛杉矶,22岁时从加州理工学院物理系毕业,后来在加州大学及哈佛大学取得医学学士及博士学位。因发明“鸡尾酒疗法”于1996年被美国《时代》周刊评选为当年的风云人物。2002年,被美国“萨马利坦基金会”颁赠“远见领袖奖”。