保姆笔下的富爸爸之家

作者:娜斯(文 / 娜斯)

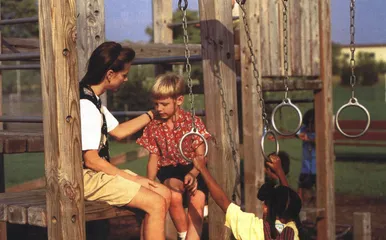

中产阶级——一个宽泛的概念(Kmcs/Imaginachina)

美国人多数觉得自己是中产阶级,承认自己有个“穷爸爸”或者“富爸爸”的都是少数。至于中产阶级,其实是个很宽泛的范围,可以有上中产阶级或者下中产阶级。有富爸爸的家庭都住在很僻静的地方,有穷爸爸的家庭又有自己的街区,所以大家平时也不大容易接触得到。只有中产一族四处皆是,在纽约收入20万美元者自称中产,在阿拉巴马收入3万美元也自称中产,因为,的确,他们都不能算穷人,也不能算富人。

因为跟穷爸爸富爸爸的生活都很隔膜,所以只好到书里去看。写穷爸爸生活的,记得几年前从爱尔兰移民美国的中学英文老师的一本自传《安吉拉的骨灰》,一纸风行,纽约纸贵,那真是一本忆苦书,文字也的确好,让我看了想,爱尔兰的公立学校教育水准还是相当高的,穷孩子也能读出很好的英文。不过那是写爱尔兰生活的。

最近在纽约则出了本写富爸爸生活的书很是畅销,书名叫《保姆日记》,作者是两名在纽约上东区的30家以上做过保姆的两名年轻女性。这两位作者自己也并不是苦孩子出身,是出身上中产阶级家庭,纽约大学毕业生(纽约大学是私立学校)。所以,第一,看来她们做保姆不是非要靠这个职业谋生不可(当然,现在她们都不做保姆了);第二,她们来写富人家庭内幕能让读者认同,因为她们是读者自认的中产阶级一员。如果真是拉丁美洲尼加拉瓜来的一位保姆写这么本书,就未必那么有说服力了吧,因为能与她们认同的读者实在又是少数。《保姆日记》非常满足一般阶层对美国一小撮富人的家庭内幕的“窥视癖”。而且,由于作者的确以暴露这些富人的“丑恶面目”为自任,非常满足大家的好奇心及印证大家原有的对富人自私心肠的疑心。《保姆日记》出版不久,已上《纽约时报》畅销书榜,并且被好莱坞买下改编电影版权,朱丽亚·罗伯兹的名字已开始跟这计划连在一起。

如果让中国的文学批评家一讨论,可能又得被他们发明一“保姆文学”之术语。我在中国经常听到中国的城市中产阶级谈论他们家中小保姆的轶事,因为自己没有小保姆朋友,所以没有听过以她们的角度看主人的故事。王安忆的小说写了一些保姆,还有张爱玲的《小艾》,但我不知道有没有保姆自己写的故事。《红楼梦》里也写了好多保姆,但写保姆的都是主人,保姆们自己好像是没能力也没资格发言的,也没听过哪位作家是做过保姆的。我们曾经“阶级斗争”的意识很强,实在是阶级之间差别的意识也很强。

美国中产阶级家庭出身的孩子则多少有些“保姆经验”,因为邻居大人出去有事,临时去帮忙看一下孩子是很流行的事,一边做作业还挣些外快。也有许多女学生借保姆工作到外国去,经历一下异国文化。

西方文学里颇有些保姆与主人的浪漫故事。比如《简爱》,当然那里是家庭女教师,比保姆略高一等。《玛丽·波平斯》和《音乐之声》两部音乐片都是讲家庭女教师/保姆,也都是浪漫的。前些年日裔英国作家石黑以男管家自叙角度写的《长日将近》,则奠定了其在英国当代文学中的名家地位,拍成的电影也很不错。

最近先是《高斯福德庄园》把仆人视角写进贵族之家的戏剧,不知怎么因缘际会又来了这本《保姆日记》,其引人兴趣是因为作者有在纽约上东区三十余家保姆的履历,故事杜撰,细节却都基于作者经验,读来让人微笑不已。纽约上东区第五和公园大道上住的是纽约最富裕的家庭,故事是讲一个叫南(Nan,英文保姆一词的头三个字母)的纽约大学教育系女生,因为想为儿童发展课程的学习增加点一手经验,在上东区X太太家找到一份照顾其4岁儿子的工作。推动小说阅读兴趣的正是X太太那派给南的一桩又一桩活儿,这位全身名牌的太太对保姆的要求很多,可是付钱的时候却很小气。X先生很少露面,整天在忙其赚钱事业,在纽约华尔街做投资银行的很多人都过着这样的生活。保姆工作薪水不高,也没有保证,主人要求还特多。比如X太太还为儿子雇了一位“长期发展顾问”,这位顾问问南按什么规律替那男孩挑选每天要穿的衣服。这也罢了,X先生在外找了个情人,这位情人希望南帮她在X太太那里遮掩。保姆南于是还目睹了主人婚姻濒于破灭的过程。

美国人接受贫富差别但不接受人权差别,封建贵族之家主人与仆人是完全的两个阶级,民主社会理论上大家都是在做一份工作,没有从属的关系。所以《保姆日记》写富人带着讽刺与批判,因为富人在美国也是一小撮,大部分美国人都没有长期保姆,也不时兴以保姆来显示自己地位。相比之下,他们更欢迎快餐、自动洗衣机、到加油站洗车、请清洁公司来清理房间,男人最好自己能修房顶,把两岁小孩送到托儿所等等。以前仆人干的事,现在都成了分工细致的各种行业。只有极少数的富人,才有孩子4岁还雇保姆一说,大众也只有通过《保姆日记》,窥视一下他们的——借用一下我们过去的说法——“腐败生活”。美国人不想当贵族,也不想做贫民,最想要的,是富裕的中产阶级。这个“富裕”,可以是非常富裕,但跟贵族的区别是,他不认为自己凌驾于众人之上,而是自己动手丰衣足食的大众中的一员。当然,穷人或富人接受这个观念,是不容易的,只有中产阶级理直气壮地相信并要求这一点。