思想工作:学卷舌

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

一项普通话水平测试显示,港人的普通话水平正在逐步提升。负责测试的机构发言人表示,在普通话水准上,香港方言区比起内地其他方言区已毫不逊色。即使这项测试不是由像香港中文大学这样的权威机构主办,我也照样深信不疑,依据是:一,若没有这种“普及”作为群众性基础,伏、梁之恋就不会顺利沟通到谈婚论嫁的程度;二,别的不说,就冲着前几年港人“学普”的那份热情那个劲头,有今天这样的喜人成果,亦是顺理成章。

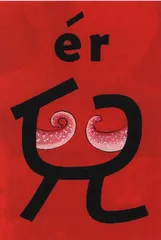

有句老话说:“天不怕,地不怕,最怕香港人(或广东人)讲普通话。”此处的三“怕”,所指皆为他人感受。平心而论,学说普通话对于操粤语方言者的确是一件难事,以我个人在该地区二十多年的语言生活经验,别说是香港,就连广州人亦视为畏途。然而,港人之学普热情自1997年开始就高烧不退,既然连香港人自己都不怕,也就顾不上别人怕不怕了。不过,在理财风格上习惯了“一夜暴富,爱走快捷方式”的港人在“学普”态度上亦复如此,用香港作家陶杰的话来说:“香港人近年学说国语的最大毛病之一,是基本功没有学好,先学高级的发音,一步登天地乱学北京胡同居民的卷舌头,结果是不该卷舌的字眼,反而卷了舌头;而该卷舌的字眼,倒忘了卷舌头。”

且不论态度如何,卷舌确实是对包括粤港两地在内的大部分南方中国人在“学普”道路上必然会遭遇到的最严峻的考验,而这又正是普通话最鲜明的特征之一。在这个意义上,与其说港人是“爱走快捷方式”,还不如视其为“知难而上”,问题偏偏也就出在了这里。前几年香港电台制作过一个专教港人“学普”的电视节目,打死也没有想到,我居然是在一部百分百的“港产片”里听到了有生以来最道地、最生动、最密集的北京土话。只见陈松伶和周海媚两位主持,不厌其烦地领着大家说:“起腻”、“事儿妈”、“巧嘴八哥”、“较真儿”、“条儿”、“盘儿”……尽管此二姝当时都只能算是夹在一线与二线之间的艺人,但是当她俩扣人心弦地卷起各自的香舌,这档节目还是被我这种要求不高的人看得满口生津。再说,她俩的“条儿”是那么的“顺”,“盘”又是那么的“正”。

态度端正的观众还是占大多数的,例如我的朋友老杜。老杜是那种可以把“香港特别行政区”说成“香港特别神经区”的香港人,不过“学普”精神,准确地说是学习卷舌的精神却委实可嘉。我相信,如果舌头够大的话,老杜是可以在洗睡前用杜太太的卷发器卷住自己的舌头过夜的。老杜和大部分港人皆坚信不疑,讲好普通话的关键就在于像炒鱿鱼那样卷好自己的舌头。老杜不仅勤学卷舌,而且把自己和自己的生意连同铺盖也一起卷到了北京,接着又在北京包了一个二奶。打那以后,老杜的普通话如虎添翼,每当他和他的二奶吵起架来,老杜就会青筋暴露,一头雾水兼大汗并且义正辞言地对那位三代世居城南的奶奶喝道:“请你说普通话!”

需要略做交代的是,他们吵架时我碰巧有几次在场。老实说,即使是作为旁听者,老杜的那句话,其实也正是我彼时想说而不便说的。许是因吵架过频,“普通话不标准”的二奶后来被老杜甩了,但这似乎反而对老杜的“学普”积极性起到了某种正面的激励作用。有一次他深有体会地告诉我:学会卷舌,并不等于真正学会了普通话,比卷舌更重要的是学会“儿化”。他举例说,非但不可以把“二奶”说成“爱奶”,而且还得更加正确地把“二奶”读做“二奶儿”。而当我第19次听到老杜在训斥他的员工时把个“操”字也儿化了之后,我确定他已经走火入魔。

后来生意失败,老杜跑路去了。每一次想起老杜及其功败垂成的“学普”经历,就会不无惊骇地发现,尽管我说了三十多年的普通话,竟也是不合格的,我们的问题其实一样,即卷舌不难,难的是“儿化”,儿化也不难,难的是不知道何时应当儿化,何时不该儿化。我去查了几本语言学的书,书上说,在以下这几种情况下应将字词“儿化”(er-suffixation):表示亲切、喜爱的感情与温和的语气的语气,有“少”和“细小”的意思;词性转化或简化。这些我都懂,不过,听到央视的体育节目主持人口口声声的“拜仁儿慕尼黑”,我又不明白了。好在中央台不播英超,否则,我大概就会听到“利兹儿”或者“曼联儿”这种既熟悉又陌生的名称了。说到“联”字,我另有一大惑:总听北京人把“四联美发店”读成“四联儿”,而《三联生活周刊》尽管也被简化为“三联”,却甚少听到它被读成“三联儿”。为了进行有效的自我说服,我不得不这么去想:跟“四联儿”比,“三联”可能是一个不够“细小”,也不够“亲切”更无法向它“表示喜爱的感情和温和的语气”的单位。

普通话其实是一种一点都不“普通”的话——这是老杜的语重心长,在此愿与精进中之港胞及天下“学普”人士共勉。