我的游艇往哪里开?

作者:李菁(文 / 李菁)

游艇有望成为新兴行业(李江松 摄/Photocome)

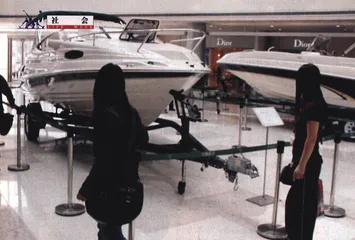

游艇已成为高收入群体的消费目标之一(张衡年 摄/Photocome)

3月20日下午两点,扛着摄像机、拿着采访本的各路媒体记者,将上海国际商品拍卖有限公司二楼的拍卖大厅挤得满满的,这阵势把许多当地市民吓了一跳。

两点一到,第一项便是这场拍卖会的主角——游艇竞拍。拍卖公司采取“捆绑式”——37艘游艇一起拍,起价为200万人民币。众多镜头都对准了竞拍席,等待着“激动人心的一刻”。但是拍卖师连问三声无人应拍,许多摄影师有些不甘心地收起镜头。

作为当天的拍卖师,詹伟进承认37艘游艇整体拍卖的方式是给竞拍者造成了一定困难。不过,他们也有他们的苦衷。“分开卖吧,也有许多问题。个人买回来后放在哪儿,码头去哪儿申请?问我,我不知道;问市里,市里也不知道,谁都说不清楚。”不过,詹先生说事后有许多人跟他探讨“私人游艇”这个话题,“大家最关心的是游艇停在哪儿,水域使用费”等等,“总不能像车那样停在家门口吧?”虽然汽车在以前也算是“高消费”,但“至少大家都坐过,接受起来容易些”,“对游艇大多数人没有概念”。“汽车坏了,修理厂遍地都是,游艇因为大多都是国外进口的,一旦坏了,配件不好找,维护费更高。”詹先生说自己在淀山湖坐过一次朋友买的游艇,“四个人哗啦哗啦在湖上兜一圈就回来了,跟外面花20元坐一圈没什么区别。”詹先生强调的是,真正意义上的“私人游艇”并不是我们通常在旅游区所熟悉的那种小汽船。

“私人游艇”最近在上海是个很热的话题。南京西路的恒隆商场内,两艘气度不凡的游艇也吸引了不少目光。商场推广部高先生说,这是上海第一次在商场里展出这种私人游艇,展出两个星期,“反响很热烈”。与商场合作搞这次活动的某贸易公司吴先生说,这次推出的两艘游艇都是美国生产的50万元左右的小艇,“试一下市场的反应如何”,尝试的结果“让我们有些意外”,“至少4至6位表示了购买意向”。吴先生分析,在上海“确实存在这样一个客户群”。

34岁的黄元彪今年2月刚花142万元预订了一艘美国的REGAL豪华游艇,游艇可以容纳十几个人一起出游。因为制造这种游艇厂家并非批量生产,只按订单生产,所以5月初游艇才会在美国制造完毕运到上海。1968年出生的黄元彪目前是上海贝拉维拉制衣公司的总经理。他在向记者解释自己买游艇的初衷时显得很随意:“因为我一直都很喜欢啊!”黄元彪曾在欧洲生活了数年,“在国外时就租游艇玩过。”他笑着拒绝了“有多少资产”的提问。

黄先生说:“这个圈子里很多人都买了。”在黄先生看来,在买游艇的决定因素上,“经济基础固然重要”,但最重要的是生活观念和生活方式。黄先生的人生观是:事业重要,家庭重要,健康重要。“有些人的成功观是拥有多少钱,我的想法是,不能因为赚钱而丧失了生活乐趣。”黄先生每周有3~4次的运动时间,打高尔夫、网球或是去健身房,在那里,他有自己的私人教练。“差不多去过全世界所有的地方”,国内的三个长假全被他用在旅游上面,“最南去过南非,最北去过西伯利亚”。

虽然黄先生也渴望驾自己的私人游艇到海里畅游一番,但就目前看来,这也只能是个心愿。同上海许多私人游艇拥有者一样,黄先生的方式是,从上海开车到苏州,游艇只能停在太湖边上。

从苏州市驱车半小时左右,远远就能看到“美国水星游艇俱乐部”。依湖而建的水星俱乐部安静而开阔,湖面上停着几艘大大小小、型号不一的游艇。其中最大的是43英尺长的“房艇”。记者到达时已近中午时分,湖内,一艘游艇刚刚启程。负责市场与销售的余丰告诉记者,“第一拨都已经回来了”。在新品展示厅内,“傲然屹立”着几艘“待价而沽”的游艇,优美的曲线和精心的制作都显示着它们不菲的身价。余丰说,就在昨天,一位在上海有很多投资的北京人刚刚订下了厅内那艘270米的红色游艇,“大约一百多万”。而去年一年,有8人买走了游艇。

销售主管顾忆明介绍说,水星游艇俱乐部主要实行会员制。入会有两种方式,一是个人买艇加入,二是租用俱乐部的游艇,个人可以在这里考取驾照。顾忆明向记者展示了俱乐部2002年的入会费。个人会员不带艇加入,除了1.05万美元的入会费之外,每年再交纳580美元的年费。个人买艇加入俱乐部的,每年仍需付1500美元用于泊位、维修、保养等。1998年俱乐部在苏州初建时,上海通用公司一下子买走了两张会员卡。目前俱乐部已有200多位会员,像黄元彪这样个人购买游艇的,“大约有二十几个”。

私人游艇在中国无疑是极少数人才能“玩得起”。在说到俱乐部销售的目标人群时,顾忆明毫不犹豫地说,“当然是有钱人”。但什么样的人才算“有钱人”,顾忆明有些为难。在购买的可能性上,顾忆明的经验是“开宝马、奔驰来的人总比开普桑来的几率高”。“一年只赚百八十万的,只能做租用游艇的会员”。

不过有意思的是,“老外和中国客户不一样”,来玩游艇的中国人,“大多是生意上的考虑”,“玩身价”,“只有应酬时带朋友来,很少自己来玩儿”。不像老外,“老外是真爱玩,经常一个人过来开上一天”。

中国的私人游艇目前好像只能委屈在太湖之中。据一位业内人士介绍,上海有航运经营权的单位有8家,除此之外,“根本不可能给私人发牌照”。另外,即便是从太湖进入到其他的江、湖,在目前看来也是“非份之想”。因为涉及到互相的港监,“像签证一样,要提交,用人家的航道要交钱”,这些问题目前还找不到对应的部门来解答。

虽然外界吵得沸沸扬扬的“上海要建10座游艇码头”,让外界大有“私人游艇的春天已到来”之感,但上海城市规划设计院的一位副总工程师直言:“这些只是规划,不是近期要考虑的事情。”“在上海发展私人游艇还不成熟。”虽然上海拥有大量令其他城市羡慕的水资源,但每个河道都有不同的难处。比如“苏州河的河道浅而窄”,而“黄浦江的生产岸线还没有完全搬走,运输功能也没有完全丧失”。换言之,目前的黄浦江“是交通型的”,“等哪一天真正成为‘步行街’,才有可能发展私人游艇”。

据了解,拍卖会当天,至少有9位竞拍者各交了5万元保证金,李凤磊就是其中一个。不过李凤磊来的目的,可不是供自己休闲用的。作为无锡东方高速艇发展有限公司的经理,李凤磊是想买一艘,“研发自己的私人游艇”。李凤磊所在的企业早在1985年就开始生产高速艇,但当时“主要用于载客业务,类似于摆渡船”。近几年,随着整体经济实力的提高,“前来咨询、洽谈私人游艇的人越来越多”,所以他们也开始注意到这个大市场。

作为制造者,李凤磊体会更多的私人游艇“中国制造”的困难。“游艇与制造业一样,是一个与其他产业相配套的行业。国外的游艇,一个灯甚至一个窗,都有专门的供应商。”但在中国,“自成体系,互相差异很大”,另外“游艇市场的研发、模具等,都是我们自己来做,这样投入大、成本高”。另外,“对中小游艇来说,目前中国游艇的检验规范还是太粗,与国际不接轨。许多检验标准都是按照万吨大船的概念来套,不伦不类,影响私人游艇的使用性”。

在热热闹闹的“私人游艇”话题中,有一个话题似乎一直有点“冷”——“中国制造”的游艇何时能在市场呼风唤雨?据李凤磊介绍,国际游艇市场的销售额每年在200亿至400亿美元之间,“万吨轮的市场也不过如此”。但国内大多忽视了这个颇具潜力的大市场。“我们经过一代造船人的努力,打拼到5%的市场;在游艇产业上,国家如果也倾注财力,哪怕我们争得1%的份额,也是几亿美元——可惜国家对此关注的太少了。”