畅销书与排行榜:《召唤》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

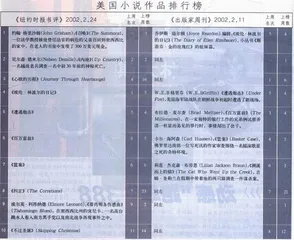

本期上榜新书有八部之多,我们要介绍的首选,当然是名列榜首的《召唤》。

作者约翰·格里沙姆的名字,我们并不陌生。至少他的那些以法律为主题的惊险小说的书名是人们所熟悉的,诸如《公司》(TheFirm)、《客户》(TheClient)、《证言》(TheTestament)等等,都是直接、中肯和可靠的标题,甚至给人一种品牌的感觉。而最近这部新作《召唤》又是一个满好的标题,而且是一部引出了许多法律行为的、玩弄法律文件的得心应手之作。当然,“召唤”一词在法律上本是“传唤”、“传票”之意,但在本书中却并非法律用语,而是一位垂死的法官写信“召唤”他任法学教授的儿子回到他在密西西比家中的故事。尽管书中的好几位主要人物都是律师,但小说并没有以法律为主题,甚至没有包含什么涉及法律的内容。其实,这对格里沙姆并非异常,我们也没什么可奇怪的。问题就在于,所谓“法律惊险小说”不一定是法律的产物,说得广泛些,在一个法治社会中,谁的一言一行不需要合乎法度呢?若论“惊险”二字,本书也并不那么令人激动,说起来,“惊险”无非是指情节比较吸引人罢了,除去宣传包装的目的,也是和心理小说等纯文学作品相区别。

该书涉及法律时是相当粗糙的。以老法官的遗嘱为例,作者暗示,那是一份打印的文字,有法官本人的签字,但没有证人在场,而这份遗嘱却被所有相关的人接受了,其中还有一名检验遗嘱的法官也没有提出异议。实际上,密西西比州的法律要求:除去手写的之外,所有的遗嘱都要有两名证人签名。密西西比州最高法院甚至驳回过一篇在公证人面前签字的打字遗嘱。遗嘱的合法性虽然对情节大有关碍,但似乎对一部自诩的“法律惊险小说”并不苛求一定要扣紧法律条文。

评家所以认为该书并不特别令人激动,是因为该书仍未脱离作家惯写的中心主题:即就贪婪和妄想进行直言不讳的说教。他摆脱不掉大笔钱财的拜物观,在他那个虚构的世界中,总是离不开漫画式的有权势又无情义的阴谋。

格里沙姆以一种明快、熟知的风格叙述他的故事,有如演奏一曲乡村音乐。他在描绘密西西比乡村小镇生活方面是十分娴熟的,不过构成全书的行为有些脱节和重复——就是说,结构上还不够严谨。

全书叙述的中心人物是死去法官的儿子雷·阿特利——在弗吉尼亚大学教授法律。主要情节则是雷应召回家之后,在父亲的书房中发现了311.8万美元的现金。他把这笔巨款从一处地方转移到另一处地方,偶尔还会停下来清点一下,因为有些不要脸的坏家伙想盗取这笔财富。

雷的第一个动向是开车把这笔钱带回弗吉尼亚的家中。到家之后又在自己家和3个街区之外的汽车修理场之间来回折腾。还把钱藏进一个网球袋,尽量让人看不出来。上述过程进展很慢,后来他才灵机一动,当场想出一个主意,把车停在路边停的车和自己住房的中间。

他又把钱从他的公寓转移到一个自存自取的贮物处,自己在那里深为得意。“钱被分别塞进了53个42盎司的冷藏袋中,拉锁拉紧,水和空气都进不去了。”读者会想到,作家能够如此具体入微地描写,大概深入过实际生活。

雷“坐在水泥地面上,周围堆着300万美元”。过了一会儿,他又把钱放回车中,然后驱车返回密西西比。“他绝没想到,身边抱着300万块钱会是如此麻烦。”固然,我们应该把作家及其作品、生活和故事区别开来,但如此生动准确的描述,人们就无法不去推想,格里沙姆曾经如何去揣摩当一个人获得一笔不义——至少是意外——之财时,那时惴惴不安和手足失措的状态。由于这笔巨款成了全书的中心,作者就免除了对其他情节安排的忧虑,可以说,这笔钱集中了人物和叙事,也使一切紧张和决定都围绕着这笔钱发展,书中所有的人都很少想到或谈及其他了。作者关于金钱拜物的主题从而得到充分体现。如一个律师说:“我崇拜金钱。”雷也有同感:“我有300万现金握在我这双粘乎乎的小手中,这种感觉妙极了,比起女色,比起我所体会到的任何东西都强多了。”

除去前面所述的法律知识上的漏洞和结构上不够严密之外,全书的缺乏逻辑则是另一个致命伤。尤其是人物的言行似乎有些疯疯癫癫地反逻辑。主人公雷既然惟恐失去这笔横财,却为了保护这一堆现金,先是把藏匿地点告诉了一名他勉强认识的私家侦探,后来又用手机通知了一个他根本不认识的保安。他还采取了一手漂亮的措施:把部分情况透露给一个不共戴天的仇敌,甚至还给了她2.5万美元。一个一无是处的兄弟本来有机会把钱偷走的,却采用了复杂得不可思议的诡计,把付税后剩余的款项的一半弄到了手。一个贪财成性的原告律师在他经手的最大一桩案件中设法省却了陪审团。在光明正大地打赢了那场官司之后,反倒向拒腐的法官行了贿,后者竟坦然受之。

不过,不符合法律规范也罢,违反逻辑也罢,全是从细节着眼的,焉知作者不是借助“法律惊险小说”的框架来体现一个荒诞的世界,用脱出常轨的人物的言行来深化在金钱拜物时的惶惑呢?如此看来,这样写法反倒深化了主题。