城市打榜的数字魔方

作者:李菁(文 / 李菁)

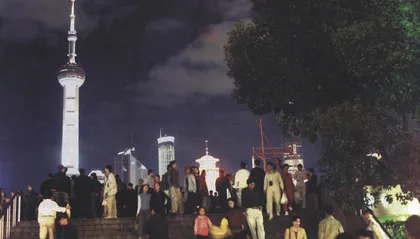

上海夜景(乌苏 摄)

北京的特色街道(周越 摄/TRAFFIC D'IMAGES)

如果这份“联合国报告”的存在没有疑问,将是中国城市的“第四个排行榜”。

2001年10月18日,《经济日报》率先发表东南大学经济管理学院关于国内城市经济发展环境和城市竞争力的研究报告。2001年底,上海社科院发布“国内若干大城市综合竞争力比较研究”,为十大城市排定了座次。2002年1月18日,《经济日报》再次发表中国社科院博士倪鹏飞关于国内24个城市的点评报告。尽管这三家相关单位的课题组人员在接受采访时一再强调各自报告的“学术性”,但这些充满数学名词和公式的报告,仍被许多媒体通俗地称为“城市排行榜”而广为转载和报道。

“城市到底比什么?这首先是一个问题。”城市排行“上海版”作者之一、上海社科院陈维研究员在接受记者采访时耐心介绍了“排行”的技术问题。陈维说,《上海发展蓝皮书(2001年)》是上海社科院的重点课题,而国内十大城市综合竞争力报告则是其中一个分报告,“因为(当时)是第一次做,所以我们采取比较简单的方法”。另一位参与者王泠一评价“上海版”的特点,“纯粹以经济为主”,而“你们北京喜欢从社会宽容度、社会稳定性等政治角度衡量”。

“北京版”的首推者倪鹏飞,在南开大学读博士学位的专业是“城市经济学”,他承认,对一个城市进行“量化解释”是有难度的。但在全球化背景下,“外资进入之后对中国国内城市不了解”,因此城市竞争力调查是“有需求的”。这个项目,倪鹏飞从1997年就开始,“2000年,博士论文答辩通过后,结合城市的一些新变化,于是有了这份报告”。

包括“东南大学版”在内,三份关于国内城市竞争力的调查也尽量解释了本报告采用的技术系统。几家学者同时强调“不能随意拿几个数据拼凑”,“要在一个令人信服的框架体系内”进行研究。但“从大体上讲,(三份报告)大同小异,只不过某一项因素占据的比重不一样,得出的结果自然不一样”。

虽然三份报告的参与者们都不愿对其他报告作评价,但研究报告均以《中国统计年鉴》发布的数据为基础,一位学者坦言,“对数据的处理是相当有讲究的”。如按不同的处理方法,“第一位完全可以退到第三名”。上海社科院的陈维感觉到困难是,“有一些特别重要的指标,比如证券交易量、外汇交易量,原本是衡量一个城市的重要指标”,但是因为只有上海有证券交易所和外汇交易所,所以只能放弃。

“东南大学版”和“上海版”各自点评了十大城市。对十大城市的选定,上海社科院的王泠一介绍说,“有作为才有地位”,对“有作为”的理解是城市的政治地位、对中央财政的贡献以及历史文化积淀等。当然肯定会有一些主观色彩,“比如西北,肯定会选西安,它的代表性强于兰州”。

中国社科院的“北京版”排名则选择了“24个中国典型的样本城市”,不同之处在于,报告里每个城市无一例外地拥有“最佳”头衔。有些“最佳”比较出人意料,比如,“人才竞争力最强的城市”——南京,“企业平均规模最大的城市”——石家庄,“高科技产业竞争力最强的城市”——西安。

梅绍华是《经济日报》特刊部副主任。在谈到当时发表这些排名的初衷时,他向记者解释说,国际上一直有国家竞争力排名,“21世纪的全球竞争力,将在很大程度上取决于能否建设起一批具全球竞争力的城市和城市群”,所以连续推出两个版本的报告。“报告见报后,许多报纸、电台和电视都进行转载,反响之热烈,超过我们想象”。

几位专家与学者一再强调这种排名是“一种学术性而非社会性”的报告,并且大多谦虚地表示是“一家之言”。采访中,东南大学经济管理学院院长徐康宁教授多次纠正记者用的“评比”一词:“这不是评比,因为我们没有评比的主体机构,事情本身也没有评比价值。”

“这只是个学术研究。”徐教授强调,“并不能告诉城市应该怎样、应该向哪个方向发展。这不是明星评比,我更希望在学术领域和管理机构引起注意,而不是社会和大众的关注。”“世界经济论坛上每次公布的国家排行,中国的位次忽高忽低,我觉得领导人没怎么关心,反倒是老百姓特别关注,好像有点本末倒置了。”徐教授担心的是,失去了学术性,很可能研究的客观性和准确性会受影响。反之,“大众不关注,研究还可能进行得更深入一些”。

但媒体和民众却不会用学者期待的那种眼光来理解这种“城市排名”。在新浪网上举行的“怎么看待城市竞争排行”的网民投票中,虽然近30%的投票者选择了“不具有实践意义的理论‘空头支票’”,网友各种评论已达127页。不可忽视的数字是,47万网友参与了投票和讨论。

一位学者在接受记者采访时对这种“排行”的客观效应提出谨慎的保留态度。他说,这种排行让他联想起曾炒得沸沸扬扬的“大学排行榜”。“设立大学排行榜,许多指标都是综合的。比如说,关于学校的理、工、医、农、文等各科的评定。但对许多偏向于文科的大学来说,这几项指标注定是落后甚至缺失的,这可能引发一种不好的倾向,一些大学为了取得好名次,拼命在学科设置上追求全面,从而忽视了发挥自己的特色和优势。现在许多大学都贪大求全,一定程度上也造成了资源的浪费”。另外,“评比中人为因素很多,因为数据都是一样的,只不过计算方式的问题,由此肯定带来一些幕后交易”。

《经济日报》的梅绍华也承认,在报告公布后,“有的城市很恼火,有的城市很高兴”。梅绍华介绍说,其实许多城市忽略了这些报告的“学术”性,他透露说,作为国务院的一家报纸,其实“还有很多东西还没登出来”,这包括一些表格、数据,对各自的优劣的详尽分析,因为“怕一些城市看了不高兴”。

“很多城市特别看重,他们有的请我们去作报告,有的请我们作诊断,看看他们城市的问题出在哪。”一位参与其中的工作人员介绍,再三要求“不要涉及具体的城市”后,一位学者告诉记者,他曾接到某市打来的电话,说“政府感到压力太大”。因此在最终的报告中,“非常注意”,“正面东西写得尽量多一点,差的比较委婉一些”。

参与项目的一位学者认为,类似排名,“对一般人来说没有负面作用,但对城市的领导者可能会不一样”。如果这种排名越来越有社会影响力,可以预计的一个结果是,“领导很可能会以此作为衡量自己政绩的一个指标”。当记者问到一位“与某市领导联系过”的学者,“长此以往,能否影响排名的公信力”的问题时,他没有正面回答。

今年,上海社科院再次做了一个排名,不过主题是包括上海在内的“国际十大城市”综合竞争力比较,“我们要和巴黎、伦敦、东京、纽约这样的大城市比,看看差距到底在哪儿”。个中原因,一是因为“和国内的城市比,太敏感”,另一方面,“几次评比上海老拿第一,也没什么意思。”这次,在与不包括北京的“国际十大城市”的对比中,“那差距就很大了”。

资讯

中国社会科学院:

24个城市综合竞争力排序

1上海1.47

2深圳1.17

3广州0.6

4北京0.5

5厦门0.37

6无锡0.36

7天津0.3

8大连0.15

9杭州0.1

10南京0.01

11东莞0

11珠海0

13青岛-0.01

14武汉-0.02

15温州-0.23

16福州-0.23

17重庆-0.38

18苏州-0.38

19成都-0.4

20宁波-0.41

21石家庄-0.58

22西安-0.65

23哈尔滨-0.78

24南昌-0.93

上海社会科学院:

综合竞争力排序

1上海176.01

2深圳175.26

3北京165.94

4广州135.51

5重庆119.63

6苏州93.49

7武汉85.66

8天津76.80

9西安59.55

10哈尔滨56.00

东南大学:

综合实力前十名

上海北京深圳广州大连天津青岛南京武汉厦门

发展环境前十名

上海深圳北京广州天津大连杭州南京武汉成都

(资料来源:新闻网)

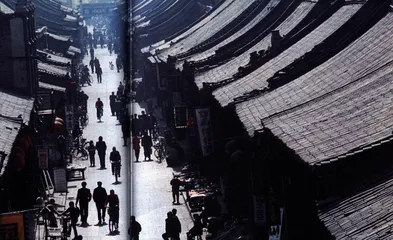

古城平遥(Gamma/Imagine china)

杨东平

城市·城市排名·城市魅力——专访城市研究专家杨东平

北京理工大学人文与社会科学研究所杨东平研究员,在对这种“城市排行”的积极意义做一定的肯定之后,也表达了自己的忧虑:“城市的功能和属性不同,不一定把所有城市都当作经济城市来比较。”杨东平举例说,“比如说大连、杭州是以风景优美取胜的,而南京、西安等是以文化见长。”另外,“有些城市的特点是历史形成、天然配置的,比如宁波是港口城市,杭州是旅游城市,从城市发展角度讲,每一个城市都成为一个无所不能的中心,是不可能也做不到的。如果排行形成的指向,是要求所有的城市都按照统一的模式发展经济,这对城市是一种伤害。”

有意思的现象,在城市排行的三个版本中,排在第一位的都是上海。而杨东平认为:“上海经济的发展是必然的,解放后上海经济的落后并不是自身的萎缩,而是计划经济对其过分压制的结果。只要有合适的机会与条件,它自身的经济活力会自然地迸发出来。”作为一个社会学者,杨东平更愿意从人文角度对北京、上海这两个颇具特色的城市作一番观察,“上海最近几年取得的经济发展是清晰无比的,但文化上却没有实现更多的进步,这本身具有一种深意。这表明,经济振兴是短时间可以实现的,但文化的复兴是一个艰巨得多的任务。”

在具体分析时,杨东平的观察是,“上海的管理模式是新加坡式的——强管理、过度管理,也就是说高效率、井井有条,但是体制外的活力小”。比如,“上海没有中关村,没有浙江村,更没有像联想、紫光、同方这样有活力的民营企业,这是很奇怪的一点”。

杨东平不客气地评价说,上海“体制外的文化更萧条”,“近几年来,无论是精英文化还是通俗文化,上海有影响力的领军人物屈指可数。”一个特别有意思的例子是,“比如余秋雨,最近就从上海搬到了深圳”。

与之相对应的是,北京“体制外的文化和经济特别有活力”,在杨东平看来,“全国的诗人、画家、艺人等大都聚集于此,形成一种独特的文化生态,这是其他任何城市无法与之相比的。”遗憾的是,“海派文化本来也是体制外的文化,但现在来说,体制外的文化在上海几乎不复存在”。

如果说专家们喜欢用数字表达他们对一个城市的感受,那么普通百姓更愿意用自己的感觉来体会一座城市,感受这座城市的魅力。对于北京,许多人在表达对它那种“只可意会不可言传”的城市魅力的“倾慕之情”的同时,也流露了些许的失落与遗憾。我们很自豪地宣称“北京越来越像一个国际化大都市”了,但越来越多的人感觉“没意思”:马路宽了、大楼高了,胡同拆了,大树砍了。“北京的问题在于,城市经济的发展对文化的破坏在多大程度上能够恢复”。

“其实90年代有关北京的三次规划,都明确取消了‘经济中心’而定位在‘文化和政治’上,但可惜的是,近年来北京市过度追求经济发展,但在文化上乏善可陈。”对于北京,杨东平的观点是,“北京不宜成为经济城市,因为会冲淡和破坏其固有属性,更不应该成为重工业基地。1949年建国时北京只有100万人口,但通过发展重工业城市迅速扩张,在1988年人口已超过千万。这对北京伤害很大。”“我看过一个报道,说北京的胡同以每年600个的速度消失,这样推算的话,到2008年,北京的胡同基本全部消失。”

杨东平提醒记者说:“仔细看一些城市的发展规划,你会发现它们的发展战略都趋同,比如都要发展IT业,都号称要成为现代化的、国际化的大都市。现在城市的发展是人为规划出来的,而实际上,这些城市独有的特色是一百多年自然形成的。”

杨东平对城市的观察不仅仅限于京沪两地,他也注意到其他一些活跃城市颇为有趣的几个现象:“一个城市具有吸引力,文化上的归属感和认同感是最重要的。比如深圳的领导者提出‘书香社会’这个概念,建了全国最大的购书中心。但有意思的是,一方面深圳人均购书费用是最高的,另一方面,在这些书中,占绝大多数的是经济类与实用性书籍。”

杨东平认为,城市应该准确地找准自己的定位,以珠海为例,“前几年拼命扩张,想和深圳相抗衡,包括建成珠海机场这样贪大求全的项目,但最近几年,他们也意识到了这一点,所以现在珠海提出的口号是做‘环境最优美的城市’,这就突出了自己的特色。”但更多的情况是,“中国的许多城市决策者把高楼林立、车水马龙当成惟一的理想,造成千城一面的局面。这是很可惜的”。