思想工作:吸烟室

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

晚年的萨特被记者问道:“生活中最重要的是什么?”他答:“不知道,一切。活着。吸烟。”

萨特在1980年死于肺水肿,虽然不知是否与吸烟及酗酒有关。不过吸烟有害健康,被迫吸进二手烟同样有害健康,在医学上似乎已毋庸再做论证。反吸烟这个20世纪的老问题若还有什么值得继续关注的精彩之处,如果能问萨特,我想他很可能会这样说:一个自我感觉“正常而健康”的社会在允许(或者说需要)向成年人继续出售烟草的前提下,它究竟要怎样来处置那些被视为“不正常也不健康”的吸烟者。即吸烟者与不吸烟者将以何种方式相处下去,这不仅是一项法律事务,也是一个伦理学问题。

《华盛顿邮报》的专栏作家罗伯特·萨缪尔森指出:“社会究竟有多大权力来惩罚作出吸烟这项决定的烟民?这些难以解答的问题使美国人的个人自由信念与公众健康的欲望对决。”制定法律及公共政策的一个基本原则,就是在承认并尊重“个人自由与公众欲望”的同时尽可能避免这些“对决”的发生。解决方案的基本思路,第一是算经济账,即在烟草税的收入和为了因吸烟造成的相关疾病而须付出的公共医疗开支之间寻求到一个balance。第二是算政治账,卫生部、财政部、农业部和轻工业部在1979年7月23日联合发出的一份反吸烟文件中这样写道:“我国人民群众吸烟的现象很严重。在城市,工人、市民、解放军战士和机关干部吸烟的人非常普遍……近几年来,青少年吸烟的人数大量增加……影响学习,其至发展到偷钱买烟,道德败坏。在社会上,阶级敌人也以吸烟为诱饵,拉拢腐蚀,使一些思想不健康的青少年走上了犯罪道路。”

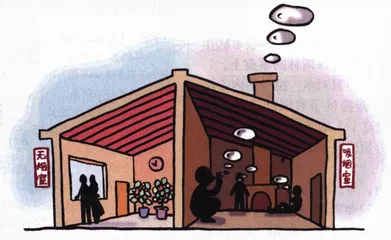

算来算去,各国都有各自的如意算盘,而迄今为止最通行的办法,就是设法将吸烟者和非吸烟者隔离开来。采取隔离行动的科学依据,是二手烟有害健康,适用的政治理念,则是“我自愿选择吸烟,但是我誓死也要捍卫你不吸二手烟的权利”这个最拿手的老法则。常见的隔离方式,是把一个公共空间划分为禁烟区/吸烟区或吸烟室。监禁是这种方式的最基本的特征。无论是从空间面积还是环境质量而言,被监禁的显然是吸烟者。当然,烟瘾的强大以及法律的威严皆不容置疑,难的是这似乎并不足以将吸烟者拘禁或使其自我拘禁于吸烟区或吸烟室之内。按照香港地区法律,如果有人在禁烟的公共交通工具上吸烟,除了课以最高5000港币的罚款,司乘人员还有权将不听从劝阻的吸烟者强行驱离其所在的交通工具。不过,在巴士、出租车、甚至火车之上对吸烟者施行“强行驱离”之铁腕都还好办,问题是,如何在作为香港重要公共交通工具的渡轮上将一个顽劣的吸烟者实时地“强行驱离”,倒端的是相当考人。

制定法律并不难,难的是在税收、公共医疗开支之外,还得认真去核算执法的成本。比较起来,设置吸烟室的可操作性就高得多了,尤其是在只须在原有空间里随便竖起三堵墙的低成本情况下。尽管绝大部分吸烟室里的状况十分恶劣,但烟民却显然不可能要求一间像普鲁斯特在小说里多次提及的那种“地面饰有彩色图案,摆着三脚座椅”和饰满富有象征意义的、“多少有点模仿伊特鲁立亚和埃及艺术风格图案的大理石或瓷釉桌面的大桌子”的美轮美奂的吸烟室,更不可能期望在这样的地方营造出牛津大学吸烟室那样愉快的氛围,按徐志摩在1926年所做的描述:“在牛津或剑桥地方要找一个不吸烟的学生是很费事的——先生更不用提。学会抽烟,学会沙发上古怪的坐法,学会半吞半吐的谈话——大学教育就够格儿了。”

每一次坐在这样的吸烟室里,不管是机场、车站还是剧院,我都会不期然地想起托洛茨基的妻子对十月革命的一段回忆:“记得革命后的第二天早晨,我走进斯莫尔尼宫的房间,见到列宁还有好像是捷尔任斯基和其他许多人。由于睡眠不足每个人的脸容都是青灰色的,两眼通红,衣领肮脏,屋子里烟气弥漫……他们好像在睡梦中下达命令。”当然,这只是一个沮丧的烟民为了“找酷”而做的自慰。但是反过来看,隔离和监禁的目的本来就包括生理和心理上的惩戒,让置身其中者切实地感受到作为弱势群体所应该感受到的屈辱。在某种意义上,吸烟室已经在最大程度上把吸烟者本应自烟草所获得的生理和心理上的双重满足无情地压缩为单一而苟且的生理需求,就像一个人便急时一定要奔厕所那样,让自己的自由和自己的欲望对决。

像身边的许多同龄人一样,我生命中的第一口烟就是在小学的男厕所里吸进嘴里的。所以我一直都认为所谓的吸烟室其实就是一个公共厕所。当然厕所也没什么可耻的,只是吸烟室在厕所之外尤多了一重毒气室的可怖。奥斯威辛之后,写诗和吸烟都是可耻的,边吸烟边写诗,更是无耻之尤。

世界上最舒适的吸烟室,可能就是吸烟者自己的肺。