生活圆桌(179)

作者:三联生活周刊(文 / 无忌)

焦点所在

无忌 图 谢峰

女儿特别喜欢看日本动画片,比如《蜡笔小新》、《樱桃小丸子》,还有另外一部不怎么出名的《无能老爸》——充满黑色幽默,讲述一个倒霉的男人在家庭成员和上司同事的双重虐待夹缝中求生存的故事。她一边看,一边想象自己是顽皮的小新或者能够做樱桃小丸子的好朋友。看见无能老爸被满口龅牙的老婆一脚踢出家门,还在地下滚了几圈,她会哈哈大笑:“世界上哪有这么倒霉的人哟?”而电视台播的国产动画片比如《大头儿子和小头爸爸》、《海尔兄弟》一类的,她就没这么高的热情了。开始,我并没有深究,以为无非是因为制作、画面或者色彩等技术方面的原因。后来我无意中问起,才明白此中有深意,孩子的回答是:“乖孩子无非就是爱学习啊,有同情心啊,很诚实啊,反正都差不多,有什么好看的?”

她的意思,似乎和托翁那部著名小说的著名开头有些异曲同工,套用过来就是:好孩子大抵相似,坏孩子各有各的坏法。所以,看《大头儿子和小头爸爸》呢,孩子就知道大头总会帮助别人渡过难关,会风雨无阻地实现自己的诺言,会懂得和别人分享哪怕自己最喜欢的东西。而她真正想了解的却是:小新又会给他的妈妈带来什么样的难堪?小丸子是不是如愿流了鼻血并引起大家的关注?无能老爸偷偷在外面喝酒被老婆发现了有什么后果?

其实,成人的眼光似乎并没有高明到哪里去。九十九个正直老实的人结婚成家一生幸福并不值得去关注,而剩下的那一个追杀自己女朋友的恶棍才是所有目光的焦点所在。谁说不是呢?大家都不在乎张学友和罗美薇结婚生子的事情,只想落实张国荣究竟是不是个GAY。也没怎么看见媒体介绍汤姆·汉克斯夫妇伉俪情深,大家宁愿追究抛夫别子的梅格·瑞恩被罗素·克洛辜负了会怎么办。

再说了,听话的孩子看见顽皮孩子敢和父母老师对抗,觉得很过瘾,过完瘾照样做乖小孩。成人也有相对应的做法。我的一位谨小慎微、单位怕上司、家里怕老婆的同学,他惟一的爱好却是一个人的时候,读武侠小说,想象自己骑一匹白马经常穿行于崇山峻岭之间,诗酒风流,四海为家,提着碧凝剑或者那把叫做“挽留”的刀,后面还有一位风华绝代的末世公主穷追不舍。

“物图案”

八斤

我的堂姐是在她上中学时跟全家去美国定居的。她写回来的一封信里曾经提到过一件事:在那边和她坐同桌的是一个她很讨厌的美国女孩,名叫Sandra;一天那个女孩非要我堂姐帮她用汉语写出她的名字,我堂姐想了想就随手写了个“三爪”交给她。

我自己到巴黎之后才发现:在街头摆摊给法国人写中文名字还真是件好买卖。10法郎写一个名字;只要你知道把“Alexandre”写成“亚历山大”就行,至于“亚”字的两点是否齐全或是不是都在它们该在的位置都无所谓。小学时上书法课是一件对我和我的书法老师来说都很痛苦的事,但现在看来我的那两笔字如果摆上这里的地摊也能算很有点功力。

也有可以用汉字赚钱的更高级的买卖。印着“搏”字的陶瓷缸子在国内如今显然是不太好卖,在这里却可以摆在高级商场的货架上,标价上百法郎。时装上汉字可以派用场的地方更多。如果你身穿一件在前胸印着硕大红色“美”字的黑袍在北京的街头晃荡,很有点找揍的架势,但在巴黎穿这却正应上了潮流。印着“龙”、“东方龙”、“功夫”的运动衣自然屡见不鲜,不过在女式毛衣后摆绣个“气”字甚或是在毛衣当胸处绣个“练武场”应该算是比较新颖的创造。这里有个休闲品牌原名叫“JennyFer”,不知是请教了哪位大仙给自己写了个“简妮梵”的中文名,还自豪地把这几个很“见你烦”的中文字印在自己产品的各个地方。不过这些还都是能看明白的,另外一些就颇有些玄机了。有件衣服的背后绣了条龙,龙的左边绣个“法”字,右边绣个“供”字。另一件异曲同工的衣服背后则绣着硕大的“色爱法”。最让我看不明白的是一条裤子,那上面印着一行“羊重乐”。

后来看见的一件上衣让我有点明白这些古怪汉字的来历。那是一个很有些名气的女装品牌,黑色上衣的胸口绣着祥龙与双喜字图案,双喜下面配的字是“物图案”;想必是设计师当时正好得到了一本中国出的《动物图案》,于是就把书里几个最有中国特色的图案和封面上的几个汉字捏合在一起用上了。

见识过了这些洋相当然会回来检查一下自己衣服上印的洋文。好在我的衣服上印字的本来就不多,但这也未必就能保证我幸免。当年我堂姐去美国前北京正时髦Nike,到那边后没多久她就写信回来报告说:Nike在这边算不上“十毛”的牌子,顶多也就值“六七毛”。如今她已经在那边嫁了人,早就不屑于讨论Nike值多少了。我出来之前北京最热闹的东西之一是“宜家”,而巴黎的“宜家”不过是机场路边一家偏僻的商场。领教过那些洋人的汉字后,我没敢再对两地的“宜家”多做比较:很可能我不过是看见了“力物图案”,连整个“动”字都还没认全呢。

酷哥与苦哥

何冬梅

酷哥6年前从台湾来京,刚到时张口闭口你们大陆妹,他的优越感激怒了我,我称他为台岛渔民兼外地老冒。这个老冒现在以北京人自居,并且庆幸自己来对了大陆。酷哥学的是珠宝设计,所以打扮自己也是衣不惊人死不休,已入不惑之年脸上却找不出一丝褶子,他嘲笑说同年龄的男士们总是腋下夹着干部包包把自己搞得很老土的样子。酷哥说男不娶艺女不嫁医,可他这个艺却娶了个医,搞医的老婆经常语惊四座,比如“什么男人女人,在我眼里他们通通是器官”。我们额手相庆冤家总算找到对头了。

酷哥不堪忍受老婆的折磨,整天用蜡笔小新的腔调跟女人们调情。酷哥说男人爱坏女人为的是征服,女人爱坏男人为的是改变。他的偷情秘诀是每两个月更换一个女人,一是有新鲜感可保持创作的激情与源泉,二是安全性高被捉的几率较低。酷哥的另一爱好是旅游,这个情结源自他的石油大亨朋友,这个朋友一直不可一世,直到某日坐在金字塔下才发觉自己跟千年前的埃及人民相比就像一只微不足道的蚂蚁。旅游能够得道的观点感染了酷哥。酷哥曾经看一个法国女人用整整三个半小时独自用餐,而他则用同样的时间冒雨买票为的是一睹蒙娜丽莎的微笑。酷哥说要逛遍世界不同的地方感受各式各样的人生,在他濒临死亡,脑海里倒放一生的快速镜头时才能了无遗憾。

苦哥与酷哥年纪相仿,但笑起来脸上像一朵盛开的菊花。白发点点又高又瘦,走起路来酷似一只寂寞的大火鸡,这个火鸡整日衣衫不整,谁也不信从Benz车上能走下来这样一个凌乱不堪的男人。苦哥曾经娶过北京和上海的两位老婆,最终的结局就是离异。苦哥是某大通讯器材公司的总代理,这个空中飞人经常靠在办公室的门框边匆匆吞咽着外卖,然后来不及喝一口水就急着往机场赶。

苦哥喜欢自己给自己制造困难然后再去克服,并且能从中找到生活的乐趣与满足。他对生活质量的要求接近于清教徒,苦行僧般的日子让别人视为畏途,他却全然不觉。这个挣钱机器拼命透支体力与精力,在身体实在顶不住的时候就大把地嚼西洋参。苦哥也养女人,然后女人再去养别人,他只能睁一眼闭一眼,实在管不了那么多。偶尔也去找女人,但完全是饿了要进饭馆渴了要进冷饮店一样的感觉,简单而且直接。苦哥的一大爱好是摄影,尤其迷恋静物摄影。但他最欣赏的却是那个在外型上有点与他类似的凯文·卡特。那个因1993年在苏丹拍下“饥饿的女孩”而获普利策摄影奖的南非记者,但光彩耀人的花环却在16个月后变成自杀的凶兆,这个人留下的纸条说,真的,真的对不起大家,生活的痛苦远远超过了欢乐的程度。其实苦哥的心有时候深若古井,只是没人探得罢了。

(未收到稿费的“生活圆桌”作者请发邮件至[email protected])

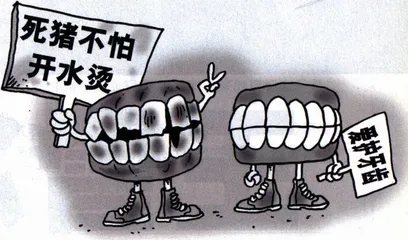

拔牙泪史

田川 图 谢峰

东邻倭国满街挂着“齿”的幡牌,小小牙医,招摇过市,其腾达者能进国会咨政议事总理各国事务衙门,非他科能媲。刚到那儿的中国人,常凑在一起纳闷:以国人的杂食,满街却难见一个牙医。日本人吃的那么少、那么淡,坏牙的怎么那么多?有人说,可能日本水质不好;有人说:这叫文明,牙到坏时方恨“少”(诊所少):甭管你用不用,先预备着。

最近,我们的牙科也出息起来了,“唇亡齿寒”者、“咬牙切齿”者奔走相告:“终于与世界接轨了。”

我的一位朋友虽然烟、酒、糖、茶、不刷牙“五毒俱全”,但牙根一直还稳,咀嚼也没有什么困难,只是黑,笑起来支离破碎,有一种汉奸感。我的另一位大夫朋友恰好得风气之先,开了牙科诊所,难得顾客光临(中国人还不能理解“看牙”是很文明的),于是邀熟人去捧场,一律免费。这位朋友一听“免费”两字,不由自主地去了。果然好,这里不仅有一台刚刚进口的德国洗牙机,还有一位妙龄女护士。他后来露出一口连贯的白牙,向我形容那种“妙处”:“长这么大,我就小时候找不着家时哭过一会。那天我真哭了:疼呀!满嘴是血,太惨了,那女的真下得去手。”

牙毕竟白了,而且不花钱,看来这痛苦还值得。不料,半年后,洁白的牙胎上又恢复了黑,连形状都和原来一样了。不仅如此,本来实在的牙根经过这翻周折,也松动起来,遇到带壳的食物竟也开始犹豫。逐渐的,很“文明”地喊起“牙疼”来。

不再去恬不知“齿”的小诊所了。这次去了一家大医院。

早上5点半就去排队,挂了50多号,坐在长椅上先睡了一觉,睡醒了一问,才到20多号,牙科就是慢。百无聊赖间,看见手边墙上挂着一册鼻涕青色的意见簿,摘下来看,洋洋洒洒一大本都写满了,看来牙科的患者是最无聊的,仍饶有兴味地看。本上有人建议:医院应该在楼道里装上闭路电视,播放大片,使等号的时间不至于如此无聊难过。还有人建议:候诊室为什么不能预备一些小吃供患者品尝呢?每条意见下照例都有医院大夫的回复。这条下的回复是:你先把牙治好了,再提小吃吧!

我的朋友被拔去了五颗牙,新牙据说是什么烤瓷的,贵得惊人,大夫轻蔑地说:“可能不会再黑了。”我的朋友很满意。现在他和我们说话,总刻意露出那一口厕所马桶白瓷砖似的牙。