忧伤的《彼得·潘》

作者:钟和晏(文 / 钟和晏)

有位名叫兰迪·康斯坦(RandyConstan)的佛罗里达电脑工程师在域名为www.pixyland.org的个人网站上建了个“彼得·潘的主页”,上面展示了不少他穿着彼得·潘式带树叶齿边的绿色紧身服和各种旧式男童服装的照片。康斯坦认为自己穿这些衣服非常可爱,并表示建这个主页的目的就是为了让小仙女叮叮铃更容易找到他。也许类似彼得·潘迷的傻气行为倒也不会让我们觉得奇怪,但一个更令人吃惊的事实是,留着童花头、爱称自己为“傻男孩”并在商业名片上除了工程师头衔外还印上“永远的孩子”的康斯坦今年居然已经48岁了。

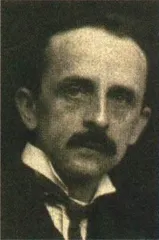

自从苏格兰作家詹姆斯·巴里(J.M.Barrie)1904年发表剧本《彼得·潘》并于1911年出版同名小说,这个龇着满口珍珠般的乳牙、还保留着第一声笑的小男孩一直是百老汇、迪斯尼和全世界孩子梦中的宠儿。三联书店十年前推出由杨静远、顾耕翻译的《彼得·潘》第一版,到上个月已经是第五次印刷了。即使隔着近百年的尘埃,傲气的彼得看上去依然魅力十足,尤其当他激愤地对你说:“我永远也不愿长大成人。”

从刘易斯·卡罗尔(《爱丽思漫游奇境记》的作者)、J.M.巴里到今天的J.K.罗琳,让人疑惑的是,为什么总是那些住在大雾弥漫的舒适小岛上的英国作家热衷于用想象创造另一个世界来替代这个世界?一般人们爱说优秀的儿童文学也是为成人而写,更让人忽略的事实是这样的儿童作品首先出自一位成人,而且通常他孤独又失意。

纳博科夫1966年在瑞士家中接受美国一家电视台的采访时曾宣称对弗洛伊德极其憎恶,他用“粗鲁、拙劣”这样的字眼来形容那位著名的心理医生并说:“我从来没有做过他在书中讨论的那些梦,我从来没有梦见过雨伞或者气球。”尽管如此,对于堪称弗氏信徒的大多数批评家来说,巴里和他的作品为类似的分析提供了最理想的素材。英国学者卡彭特·亨弗利1985年在《秘密花园:对儿童文学黄金年代的研究》一书中检视了查尔斯·金斯利、巴里、卡罗尔等人的生平和作品之后,称他们每个人都是在和性有关的个人问题困扰下努力创作的。关于巴里,最普遍的观点是《彼得·潘》是他升华了的恋童癖的一种表达。

和优美绚丽的作品本身相对照,这样的“研究”多少显得有些卑鄙阴暗。但是在这本被译者称为“一场令人眼花缭乱的马戏”或者“一首梦幻狂想曲”的小书背后,确实隐藏着一些远为阴郁的事实。留着小胡子、脸庞瘦削的巴里身高仅仅5英尺(1.5米),他和女演员玛丽·安塞尔的被传记作者称为“伪装的婚姻”以离婚告终。小说中达林夫妇收养了来自永无乡的5个“遗失的男孩”,巴里本人则在朋友夫妇去世后同样收养了他们的5个男孩,其中一个后来死于战争,还有一个游泳时和朋友一起溺死,被认为很可能是同性恋的殉情。

即使连48岁的美国“男孩”康斯坦也承认生活并不是游戏本身,虽然他一直努力使自己“不长大”。当然这种“男孩文化”的兴盛之地还是在英国,据政府最近一项报告显示,30岁到34岁的英国男人中超过10%仍然和父母住在一起,相对应的女性比率则不到3%。12月份《经济学人》杂志一篇题为《缩小的男性》的文章说:“如今甚至连女权主义者都对男人的状况表示同情。”

相比之下,美国式的好莱坞文化更习惯于颂扬男性和他们的侵犯性,所以《彼得·潘》在迪斯尼手中真的成了一个“天真的、快活的、没心没肺的”故事而全然没有了巴里笔下的淡淡忧伤。其实真正动人的似乎还是那种忧伤,尤其当巴里黯然地写到“随便哪一天你都可以看孪生子、尼布斯和卷毛提着公文包和雨伞向办公室走去”;就像史努比对它的朋友Woodstock说:“如果不会飞,你就只有在办公桌后面坐一辈子了。”