青春残酷绘画

作者:三联生活周刊(文 / 朱其)

(尹朝阳作品)

(田荣作品)

(谢南星作品)

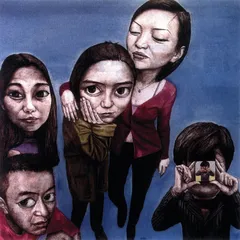

(忻海洲作品)

赵能智:1990年毕业于四川美术学院,从1998年起,赵能智开始画隐含在灰色迷蒙色调中的一张张醉眼朦胧的水肿似的脸。他的“表情”个展在上海、香港、台北、伦敦等地展出。

谢南星:1993年毕业于四川美术学院版画系,现任教于西南交通大学美术系。他描绘的令人恐惧的寓言的画面具有很刺激的效果.他的作品摄入的是象征,是自己的“希望”,不仅仅是现实。为此,他用了冒险手法,只因复杂的修辞手法,才使它显得更强烈和固执。曾参加第48届威尼斯双年展。

忻海洲:1989年毕业于中国四川美术学院版画系,参加了北京中国美术馆举办的中国现代艺术大展。他的画毫不犹豫地贴近自己的个人经验,直接描写生活困扰。

尹朝阳:1970年生于河南南阳,1996年毕业于中央美术学院版画系,毕业之后就在北京东郊的城乡结合部定居,做为尚不算成功的职业艺术家,他说自己“过着狼狈不堪的生活”。

自90年代后期,产生了青春绘画的一种基本主题:受伤。“受伤”带有1970年前后出生一代人在90年代经历的一种共同的特征,一种来历不明的受伤。这一批年轻画家试图概括出一代新青年在沦为少数后的内心经验。

这一批绘画有别于“新生代”绘画,虽然仍然延续着“新生代”的青春关怀,但视点已转向内心景象的自我分析。“青春残酷绘画”就像马修·巴尼电影中那个红头发、猪耳朵的男人在充满粘液的透明管道中爬行:90年代国际化的资本主义伤害是漂亮的、虚构的痛苦。

田荣在90年代后期一直试图表现一种双重的自我矛盾:一个男孩在看另一个男孩,或者在一起感伤的相抚。这成为一种寓言式的内心表情,一种内心方式需要整体转换的个人痛楚。这些“表情”在许多人的画面中并没有确定的身份特征,他们可以是一个青春成长后期仍然脆弱的大“孩子”、一个患有心理不适症的小资分子。

赵能智的“表情”一直弥漫着的受伤气息,是指他题为《表情》系列绘画的主体风格。从1998年起,赵能智开始画隐含在灰色迷蒙色调中的一张张醉眼朦胧的水肿似的脸,画面刻意堆积着一种自我混乱和分裂的视觉经验:愤怒、阴郁、呆滞、疑虑、窒息、迷幻、妄想等。在精神分析层次上,这些“表情”体现出一种自我“妖魔化”的镜像经验。

尹朝阳的画面张力来自画面人物之间的一种童话关系,这使“青春绘画”的现实主义叙事向一种非现实的元素转化。

画面的“残酷性”主要在于视觉情绪自身,画面上没有社会,只有虚拟的寓言场景中的不快乐的面部表情、刻意的非常规的动作。画面模型既像是一种心理上的“解决”,又像是一种感染力的抒发和制造。这是尹朝阳,也是“青春残酷”的整体绘画方式:它不是朝向一种现实的解决和道德表态,而是朝向一条青春的抒情之路。在这条路上,改变自身不是通过改变社会和社会象征的形式,而是通过把自己当作他者去获得自我感伤、欣赏和癫狂的自由,从而在内心建立审美的自由仙境。这是“青春残酷”的乌托邦所在:它试图通过这种方式,复兴青春的神性。

忻海洲的《青春》绘画系列试图越过摄影的极限,在无限放大的脸部呈现比摄影更真实的表情层次。画面像是在做视觉的精神分析,这种分析因为对象不能把握性而弥漫着一种分析者的不安全感。有时候,画面少年的脸相又像是在分析自己。忻海洲描写了这一群人脆弱、无所适从的内心状况和向具体性坠落的伤感。

谢南星的绘画趋向于自我揭秘,它以身体日常性为基础,揭示投入日常性中所遭际的受虐、幻想、游戏和自我感伤。他创作的寓言系列试图告诉别人一个关于孩子和成人冲突的残酷瞬间,这一瞬间堆积了一种难以忘怀的血腥的视觉记忆。谢南星的语汇是反讽式的,在朦胧的诗意下呈现一种血腥的意象。

谢南星近期的绘画像一个巨幅的展开的电影荧幕,表现学校昏黄的楼道、三个吊扇页片在旋转的天顶一角,以及迷朦的雨夜后盘山公路。他的巨幅绘画是一种透露出微妙伤感时代的图像诗,巨大的物像使视觉迷失在一片晕眩的假定性的现实之中。(图片均为本刊资料)

(作者单位:世纪在线中国艺术网总监)