生活圆桌(175)

作者:三联生活周刊(文 / 布丁 小昭 愚妹 无忌)

学会歌唱

布丁 图 谢峰

大概10年前,我第一次坐进卡拉OK 的包房里,听一个从日本留学归来的家伙大唱日本歌。他旁边是个白白胖胖的小老板,气宇轩昂唱的是《摘下满天星》:“我要发誓把美丽拥抱,摘下闪闪满天星。”我当时只会唱一首歌,就是《恋曲1990》,到现在也只会唱这一首歌。所以一进歌厅,就当听众。有一次,我听一个姑娘唱“到哪里找那么好的人,配得上我明明白白的青春”,还有“如果让我遇上你,而你正当年轻”。唱得我不胜感叹。

对卡拉OK,向来有种种批评,这是亚洲表达方式,欧洲和美国断然没有这种东西。不错,美国没有卡拉OK,但也有蔡国庆——我喜欢这样的说法——理查·马克斯就是“美国蔡国庆”,迈克尔·博顿就是“美国周华健”。干吗什么事都以美国衡量呢?卡拉OK这东西就是唐朝杜牧“十年一觉扬州梦”里听了十年的,是柳永的“奉旨填词”,也是关汉卿乐此不疲的事。如果法国人都觉着自己是作家,那么在北京隔音效果很差的歌厅里,听到男男女女们讴歌不也很好吗?

有一天,在朋友的车里,听到许美静唱:“没有你的世界荒芜一片,思念渐渐蔓延,任再狂的风雨,也不能改变曾经如火的爱恋。”我让他把声音开大。当歌声沉寂时,我回想起那些打动我的声音——好久以前,在一所学校里听见大喇叭里广播,一个娇媚的声音唱:“你看你看,月亮的脸在改变。”后来又在电视里看到,许茹云唱“如果云知道”,唱“日光机场”。她有一个MTV是在日本拍的,画面异常美丽,据说那个外景地是川端康成写作《雪国》时居住的旅馆。还有一次,一个家伙在洗车,汽车里的音响开的好大,是林忆莲在唱“为你我受冷风吹”,唱“伤痕”。

我在电视里见过Beyond的现场演出版的《海阔天空》,虽然歌曲没有打动我,但那个主唱泪流满面,让我意识到歌唱是可以多么宣泄。这个美学概念用来解释卡拉OK的长盛不衰才好。我还有一个荒谬的想法,意大利的阉人歌手们,会不会是听了类似于许茹云或卡拉斯的声音,受不了那种纯净的女声的诱惑,从心底渴望发出那样的歌唱,才对自己下了毒手呢?

不过现在没有男人因为喜欢女人的歌为唱好卡拉OK跟自己过不去。

飞越疯人院

小昭

为了做作业,有一天我去了一趟帝国战争博物馆。博物馆是个老房子改建的,有个19世纪中加上去的绿色拱顶,算得上壮观。门口摆着一对大炮,叫做“不列颠15英寸海军大炮”,像极了女人的双腿,高高地向天空向远方叉开。不可能有人想到别的。不知道是不是个玩笑,好像不太可能。也许是有心在暗示:战争革命暴力,与肉体与性爱,那不言自明的秘密。谁知道呢。

我是去看那建筑的,顺带地也看了几个展览。战争可能是这个世界上最容易展览的东西。把残忍跟温情放在一块儿,效果就出来了。吴宇森式的黑风衣搭配些白鸽子。飞机坦克和各种规格的炮,伤亡名单跟烽火家书,一只拖鞋,半截雪茄,染血的衬衫,变形的水壶,尖刀,水果刀,剖腹刀,绣着日文名字的钱袋,裹着头巾的英国妇女正在挤牛奶,幸存者在电视里白发苍苍地讲,非洲小朋友天真地笑——穿着我小时候穿过的那种花裙子。我不算是冷漠的人,不能不有些感慨:无辜,悲伤,直至荒谬。随即杞人忧天地还隐隐有些恐惧,这种展览在逻辑上教育我们和平,无心地却怂恿了,多么根深蒂固的一种暴力美学呢。

有一个展厅的录像里,我走过的时候正放着大雪纷飞。好多好多士兵,蚂蚁一样坐在好大一片空地上。解说讲那是什么什么部队最艰难的一日,什么的。我没有听仔细,我只看见天空中雪花大如席,不自觉地想起了一篇关于长征的语文课文,叫做《老班长》,还有一首《出塞曲》,一首《从军行》。我发现我的逻辑有问题:战争的诗歌是美的,战争的故事是动人的,但是这诗歌这故事的内容是坏的。又或者,人们为什么认为战争的故事动人?它们暗地里满足了些什么?

我没有能力深究人心的恶花善果,匆匆地就出来了。因为看得很疲倦。全是些痕迹,全是些线索,一不小心,就被扯了进去。不敢深想,战争里的母亲,爱人,姐妹,兄弟。好像睡在坟场,无辜的鬼魂争抢着要进入悲伤的梦。有一面墙上说,战争也是上帝的一个创造。

出来以后,空气清新,秋光明亮。有机器的声音在不远处嗡嗡地唱。走过去,见得工人正在吹树叶子。树叶子落得满草地都是,工人们用一种类似我们吹头发的那东西——当然要大很多——吹着树叶子,好让它们聚拢。树叶子飞起来像一大群受惊的麻雀,呜啦啦地有谦卑的诗情。一对穿着制服的中学生从草地的另一头走过,走过之后又回头看了看。

其实这个博物馆是疯人院改建的,并且是英国最早的疯人院,有700多年的历史了。那房子是19世纪初疯人院的“新址”。书上说,这里曾经是开放的,公众,所谓正常人,可以进去参观,门票只要一个便士。书上还说,这个地方很奇怪,正常人进去了,看见疯子们动物一样的表演,会爆发出恐怖的笑声,笑得比疯子更像疯子。

重逢

愚妹

我清楚地记得第一次见到他的日子——1993年9月1日。我清楚地记得上一次见到他的日子——2001年8月27日。我清楚地记得说“我将不再望着你”的日子——2001年9月18日。我清楚地记得自己死心的日子——2001年11月18日。今天,是我和他重逢的日子——2002年5月18日。那时候,我的爱情就像一颗子弹,恣然快意,然而,疼痛。

是的,2002年5月18日,上海中信泰富的STARBU CKS。记事本上就是这么写的,还有一个熟悉的名字。是我发E-mail 约的他。我想我必须有个了断,就像登山者每过一个山头,都一定要插上一面旗。是有些矫情,可我就是这样,我总学不会让一件事情就这么样过去。我常常会觉得害怕,这么一件,一件,又一件;过去,过去,又过去,是不是一辈子就这么样很快地过去了,而自己还不知道?我要让自己知道。

我起得很早,昨天晚上也没有喝很多水。我不想带着黑眼圈去见一个曾经给过我快乐的人。

我没有化妆,但是穿上干净的牛仔裤。我不想让他以为我和以往有任何不同,我不想让他,或者让自己,以为我是去示威。

我先到。还是一杯冰咖啡。还没有到夏天,但是天气已经很暖和了。我有一点高兴。刚刚进门的时候,往玻璃上瞄一眼感觉了一下。经过一个那么冷的冬天,一个需要不时暴饮暴食来御寒的冬天,自己居然并没有发胖,头发也没有静电。很整齐的样子。这样才够争气啊。

但还是不同了吧。这里以前经常放老老实实的JAZZ,今天居然在放《有多少爱可以重来》。真是太过了。我想一想,又笑。最开始听这个歌觉得难过得要死,一定要抽烟,抽很多,喉咙和舌头上像有针在刺。后来就好了。我已经能够嘲笑自己了,这样就很安全了。可是我犹豫过,到底要不要嘲笑爱情。

到时间了,他还没有来。

“命运如此安排,总叫人无奈”。歌词熟得不经大脑就可以唱出来,什么时候背英语单词可以这样就好了。也许我如此安排,叫他无奈了吧。也许只是堵车。我和他总归是不同了。我本来想对他说,希望你好,希望你平安,希望你幸福,希望你到了50岁的时候还有一个人愿意用力地吻你的嘴唇。

以前看《小偷》,悲哀地想,原来自己没有童年。看《牯岭街少年杀人事件》,又悲哀地想,原来自己没有青春期。真是一个神经质的孩子啊,我曾经那么天真。

咖啡喝完了。我不等。我告诉自己,这样就算都过去了。我现在要去等公车,换地铁,在迪美广场吃一个粽子,然后去订一张回家的火车票,我会越走越远。

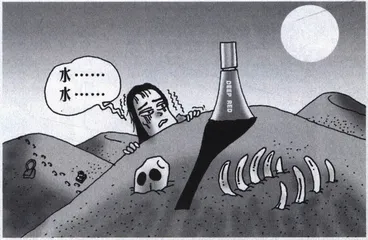

邂逅DEEP RED

无忌 图 谢峰

下午在商场的咖啡厅等朋友,对方来电话说长江大桥上堵车厉害,叫我多等一会儿。于是我随手拿过一本杂志胡乱翻翻,忽然从书里面掉出来一张纸片,一看是HUGO BOSS最新的香水DEEP RED 的广告。纸片左边,揭开一块小薄膜,就可以闻到它的味道。反正闲得慌,我就揭开薄膜,取出那块小香片,先用鼻子“饕餮”·一番,又在耳朵后面和围巾上一阵乱抹,淡淡的,甜甜的,没什么特别呀。

右边的文字说明:“发自内心的自我,来一次彻底的放纵!做你想做的工作,过你想要的生活,约你喜欢的男人……如果你不想再过那种循规蹈矩、一成不变的生活,DEEP RED是你的最佳选择!”天哪,我听见“嘭”的一声闷响,我的心被击中了——它娓娓诉说的不正是我隐秘的心事吗?

这时候,我隐隐嗅到围巾上那甜甜淡淡的味道慢慢透出了狂放和不羁,而画面上那个深红色的锥形瓶子及其上端泛着银光的金属盖子,不是诱惑又是什么?心里有画外音响起:完全倾听内心的声音,做自己想做的那个自己,也许我永远都混不到这份儿上,但是憧憬一下不行吗?悄悄地不甘不行吗?表个态不行吗?那么,用DEEP RED吧。

这个念头一冒出来就覆水难收了,我梦游一般走到楼下的柜台边上,580块,我眼睛都没眨就买下了——失去的不过是钞票,而得到的是被解放了的自由心灵。

朋友来了,我向她大谈“深红”及其代表的人生态度。她同情而且不解地望着我,摇着头说:“你刚才一定是被催眠了!想想啊,那一套《发现》你去看了三次,人家答应给你打八折,才300块,你都没买,那可是50盘DVD,永不磨损,可以儿子看了孙子看,子子孙孙传下去的精神财富啊!而你花两倍的价钱去买香水,什么操蛋人生态度?”

接下来的一个星期里,我沉醉在“深红”以及它的放纵理念里不能自拔。等我清醒过来的时候才发现,真的什么都没改变,工作没改变,生活没改变,当然,更没有约我暗恋的男人去吃个暖昧的烛光晚餐。惟一被“深红”改变了的那一部分生活是:这个月我不能打车,每天上下班只能挤公交车,对着满满一车厢的人无声地“诉说”我那被烟味和汗味调和了的对生活的“表态”。