一只安静的甲壳虫

作者:娜斯(文 / 娜斯)

乔治·哈里森

他们是约翰、保罗、乔治、林格。在西方,如果你混到公众提起你不用姓就知道你是谁了,那就是真成大名了。

你最喜爱哪一位?四只甲壳虫去了两位,人们还在问这样的问题。我觉得正是他们每人各有各的魅力又凑在一起才这么让人疯狂。约翰比较狂傲不逊,擅写时代代言曲;保罗比较甜美,擅个人抒情之作;乔治其实是最酷的一位,林格是顽童。

前阵麦克特尼在恐怖事件救援演唱会上演出特为此场合谱写的新曲,听了半天觉得这事还是得交给列侬办才行。保罗还是唱《昨天》比较合适。没隔几天有列侬的纪念音乐会,众星云集大唱列侬歌曲,《想象》就不用说了,已是不朽名作,结束时全场高歌《权力归于人民》,小野洋子率众星绕场一周,60年代扑面而来,挥之不去,列侬的政治歌曲现在听来还是能让人心潮澎湃,做极其高远的梦。

保罗·麦克特尼的作品更私人化,更抒情,不适合煽动性的场合,所以看他在场上狂歌自由,觉得很累。也许他浅吟低唱更合适。

约翰和保罗是甲壳虫的两大主力写手。乔治在四人里年纪最轻,又以“安静的甲壳虫”(quiet beatle)著称,所以在甲壳虫里排行第三。但四只甲壳虫各有千秋,乔治的功勋人们越数越多,尤其在他离开的时候。且不用说他在甲壳虫时期的一些作品属于甲壳虫乐队最好的作品之一,他也是甲壳虫乐队解散之后个人单集发行量最高的一位;甲壳虫到印度去求道也是他给鼓动出来的,从此开西方流行乐在东方文化中寻找灵感的先河。他对声名看得最淡,是他坚持劝说甲壳虫盛名之下不要整天演马戏似的开演唱会,而是回到录音间好好做音乐。70年代初他组织包括鲍伯·迪伦在内的摇滚乐巨星开慈善演唱会,募捐给班达拉代士的饥民,成了流行乐界利用自己影响帮助世界的开山鼻祖。他还开过一家电影制作公司,制作了好几部名片。

西方的艺人有一点我觉得特好,就是不忌讳说别人的好话。我觉得真正的高手不是能看出别人的短处,而是能看懂别人的长处。因为我听中国朋友讲别人坏话的时候真多,说别人好话的好像就成了“捧”,不是自然的。我在美国注意了好久,发现他们都是真心地讲别人好的地方。也许是他们成名得太容易,不怕自己掉下去?乔治·哈里森去世,不论是跟甲壳虫同期的还是后期的乐界人士,不管自己多有名,都能一二三四五说出甲壳虫比自己高的地方。

(路透/Reuters)

列侬反叛,麦克特尼随和,为什么说乔治·哈里森最酷,因为他没有一点作态的地方。不能说他是没有野心,天才总要求自己有发挥的机会,所以他跟列侬和麦克特尼也没少吵架,说他们采用他的作曲太少。现在的人都说,他们是个个都才气太高了,肯定会为此冲突。但乔治的争是为音乐,他在甲壳虫成名之后,最厌恶他们走到哪里都被人追的场面,还是希望能一丝不苟做音乐,有时把另外三人折磨得够呛。而且他的音乐反而是在成名之后进步,在甲壳虫后期越来越突出。

其实甲壳虫自己都说,新闻记者也都承认,哈里森很幽默,任何时候都很幽默,跟他的认真并行不悖。前两年他在家里差点被一个疯子刺死,他还跟滚石乐队的人开玩笑,说怎么老是甲壳虫赶上这种事?怎么滚石的人没有遇到疯乐迷?其实这是抬举滚石,滚石乐队也是60年代声名巨大一英国乐队,可还是没到甲壳虫的份上。

甲壳虫被他拉到印度去求道,他是最认真的一位。可以说,60年代的嬉皮文化,基本上是甲壳虫给引发的,而甲壳虫中,又是乔治给引发的,所以最安静的甲壳虫其实幕后的影响最大。甲壳虫跟东方结下不解之缘,列侬娶了位日裔太太,麦克特尼的老婆是非常认真的素食者,乔治·哈里森则是继续对印度音乐感兴趣。他最后一次电视采访,在音乐台VH1上,还是帮一个印度音乐家宣传其作品。用乔治自己的说法,他有了钱,有了名,就发现这绝对不是终结。人们对他的评价是他对精神世界的追求,影响了一代乐界和一代人。他探视自己的内心,不是让所有人向他注视,而是各自去寻找自己的内心世界。

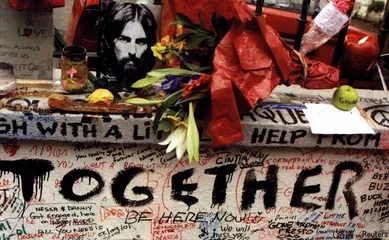

现在,他走了,人们听他的“一切事情必须过去”,说有一把“吉他在哭泣”。纽约中央公园有块“草莓地”,是出典于甲壳虫的名曲《永远的草莓地》,乐迷自发聚集在这里,因为又一个他们热爱的甲壳虫离开了,但是又一次让他们审视自己的生活。

(注:《一切事情都会过去》、《我的吉他在哭泣》是乔治哈里森的名曲) 甲壳虫音乐演唱会保罗