北方冬天的“热”问题

作者:三联生活周刊(文 / 金焱 李三 侯捷宁)

陈账

我们沿用的供热系统是一根管子从上到下一通到底,这几乎决定了人们大多数情况下没有选择的权力。暖气里释放热量的时段是固定的,在北京,供暖期是11月15日到3月15日。这是一个“50年没变的规定”。中国建筑科学院空调所教授级高工李先瑞说,这是根据热平均温度低于5摄氏度来计算的,所以北京规定的采暖天数是125天。

与此相关的一个数字是“室温16摄氏度”。16摄氏度现在成了一个决定投诉与否的标尺,实际上,中国建筑研究设计院的专家说,16摄氏度是一个谈不上舒适,只是人可以承受的一个温度值。过去在设计采暖室温时确定的18摄氏度,也是一个没有顾及人的舒适程度的数字。中国建筑标准设计研究所王为提到,建国以来我国对供暖地区的划分,主要也是以不冻坏建筑内供水设施为目的的。

而那样一根一通到底的管子带来的结果是,上面很热,下面很冷;热的人要打开窗子凉快,冷的人需要买空调或电暖器增温。

冷热不均只是问题的一个方面。建设部城市建设司徐忠堂撰文指出,城市供热是由热源、热网和热用户组成的庞大、封闭、复杂的循环系统,只要进入供暖期投入运行后,就必须连续运行,不能间断。另一方面,按市场经济规律要求,又必须按用户的实际用热多少进行公平交易,保证供热。用张冬雪的话来说就是:“自来水、电都已走向了市场,而我们目前却不可能真正走向市场。”

现实中最大的问题是,社会对热费的整体支付能力不够,使供热企业在市场竞争中力不从心。举例来说,1978年以前,哈尔滨市居民的供热面积是30万平方米,热费每平方米要5.8元,全市供热费150万元就够了。到今年该市居民供热面积已达6000万平方米,热费每平方米31.15元,全市供热费需近17亿元,是1978年的1000倍。若按该市国内生产总值翻两番来计算,还是超过了300倍。

不仅是市场问题,程德和将之归结为“一个严肃的政治问题”。该市领导程道喜也在相关的批示中指出:冬季供暖是哈尔滨人的生存条件,而非一般意义上的生活条件,“不能把人冻死冻坏,这是谁也不敢否认的事实”。

本着“保持稳定”的考虑,供热企业在热费大量欠缴的情况下继续供热。政府干预与并不规范的企业经营活动带来的冲突,形成一个愈陷愈深的泥潭:没钱买煤,就伸手向银行赊、贷、借,甚至挪用锅炉维修资金。仅哈尔滨锅炉供暖经营有限责任公司就负债千万元,使供热设备的折旧费无法提出,不能进行技术改造,供热资金周转进入恶性循环。“哈尔滨现有用于居民供热的锅炉2910台,有70%是超期服役,在供热期间,事故频繁发生。”

美景

成本压力之下,效益对于供热的企业而言,几乎是奢侈的。对于百姓而言,为居住区域所付出的成本也是巨大的。还有一个压力来自环境:据统计,1993年我国寒冷地区采暖能耗已经达1.01亿吨标准煤,占全国总能耗的近1/10;我国单位住宅建筑面积采暖能耗约为发达国家的三倍。

环境的压力在北京体现得尤为突出:要办奥运会,要进入WTO,要改善环境,要让烟囱不冒黑烟,烧煤的供热单位改烧天然气……诸多压力下,一个“想什么时候热就什么时候热,想多热就多热,用多少热就交多少钱”的设想听起来很有诱惑力。起码,人在供热问题上由此有了选择权。李先瑞说这种状态在国外并不新鲜:你只要感到冷,就可以把暖气打开,打开就有暖气,因为他们每家都安有暖气记费表。

这种暖气表也是分户热计量收费的表现方式。这个办法算得上一个减轻诸多压力的最佳选择,被称为是“我国20世纪末继房改之后的又一次产业革命”。实际上这种美景是相关各方利益的保证。人们可以随意调节室温,舒适的要求变得容易实现。付费变得心甘情愿,有统计说,这个办法“每月可节省20%的热费”。与之连带产生的好处是,供暖企业收费更加容易,供热效率提高;当然,环境污染随之减少,节省了供热能耗……

但美景的实现需要在技术上作相应改动,改动过程中,技术难题也相应出现。热和水、电一样成为商品虽是大势所趋,但专家指出,热变成商品收费还有其特殊性,特殊性在于热本身的传导性。

中国建筑设计研究所的研究人员发现,在北京地区,在中间楼层的朝南房即使没有任何供暖设备,屋里也能维持14到16度左右的室温,这个室温是左邻右舍、楼上楼下共同传递过来的,“每户均有近1/4到1/5的供热量传给了这个房间,”而这户人家的热表上的热计量却是零,由此会产生新的不公。

技术问题的解决之道其实很简单。技术人员说;只要外围护结构的平均热组织在现有基础上再增加一半、内围护结构的平均热组织在现有基础上再增加两倍,户间传热就可减少1/3左右。简单说,增加保温性就可以了,但这无疑要增加成本,“为此增加的投入是开发商不愿承受的”。

建设部2000年10月下发文件《民用建筑节能管理规定》中指出:国家鼓励发展供热采暖系统温度调控和分户热量计量技术与装置;新建居住建筑的集中采暖系统应当使用双管系统,推行温度调节和户用热量计量装置,实行供热计量收费。

但实际上,“我们现在的房子,窗子是塑料窗或铁窗,缝隙很大;墙是三七墙,很薄,保温设施很差,”李先瑞说。已经分户使用“壁挂式燃炉”的北京回龙观小区商先生就面临着这样的苦恼:锅炉小,热效率不高,加之房间的保温性不好,家里要一边开着暖气一边开着空调:“采暖费没少花,温度却保持在14摄氏度左右。”

中国建筑设计研究院有关人员的观点是,中国目前的建筑水平还达不到这些指标。该院今年做的建筑设计中都有这种分户计热装置,但“真正实施的到目前还没有”。

困境

技术只是实行分户热计量收费中冲突的一个方面。成本的压力是市场链中更大的问题。对建筑采暖计量收费不积极的一个重要角色是供热公司:因为从利益角度说,改造后供热公司的热费收入会相应减少,基本上要少收20%左右。有一种说法认为,只要供暖费收到65%,供热公司就可以保本经营,如果热费收到90%就已属于暴利行业。这种说法是基于,包括厂房、人员、设备、燃料和维修的费用在内,每平方米的实际供热成本只需8元。

供热公司面临的另一问题是巨大的改造资金。曾享麟估算了一下,全国现有集中供热面积约8.6亿平方米,其中住宅面积约5亿平方米,如果实行分户计量,大部分采暖系统都要换。李先瑞说,将单管换成双管,在每个暖气片上加一个恒温阀,说起来简单。但一个恒温阀要200多元钱,一组热量计要1000多元。

同时,因为分户供热使用的天然气比较贵,所以采暖费用也比较高。一立方米天然气1.7元,一吨煤是200多元,一度电是0.4元,一公斤煤释放7000大卡的热量,而一立方米天然气释放8600大卡的热量,一度电释放868大卡的热量。

对这个问题,开发商走的路子十分投机。一个开发商告诉记者,该公司新建的小区都将采用分户燃气锅炉供暖——对开发商而言,这个听起来就是“分户计量”,想要什么时候热就什么时候热的东西实际上“后患无穷”:一方面前期的投入由开发商转移到了住户身上——建整个小区的锅炉房及买设备等等全部省去了,而且这种非集中供热的能源利用效率不高,安全性也有可质疑之处。专业人员同时指出,这是一种把所有采暖矛盾全部甩给用户自己的做法,所有的运行和管理都由开发、建设部门转到了用户身上,“又回到了过去每家每户自己生炉子取暖式的状态,是一种退步”。

能源行业在国际上本来是一个利润非常丰厚的产业,但在我国,几乎所有热电厂经营都是亏损,不得不靠政府补贴才能惨淡经营。主要问题除了与我国的所谓“体制”有关系外,能源产业基本上依然是垄断的行业,自然也就无法形成一个竞争的环境。因此就会存在如下问题:房地产商只注重房产开发和销售,热电厂只管自己供应暖气,物业管理只负责按照开发商的单子向住户收取各种名目的“管理费”,形成了所谓“只管不理”的局面。但在西方国家,能源是一个成熟的行业,其服务是全方位的,一个能源企业不仅提供暖气还提供热水,当然还有电力,这些大公司甚至有自己的油田、建筑公司和房地产。

(漫画:象牙黑工作室)

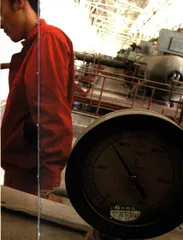

这种仪表包括两只含有纯化学物质和无毒液体的测量管,右边的测量管显示当前的耗热量,左边的测量管显示上一季度的测量读数。上一年的测量以密封的状态留在仪表内 建筑