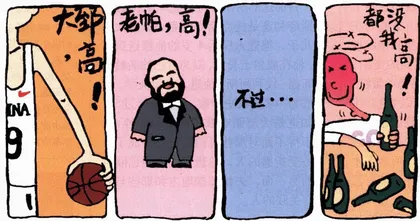

实在是高

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

一个高个子的人或东西总是格外地引人注目,因有出类拔萃、鹤立鸡群之说。一种教别的高度都做了鸡的高度也并非有特别的用心,只是因其特殊而已。

人对于“高”的关注和崇拜并非全然是因“高”的物理特征所带来的美学感受而起,其实主要是奔着“特殊”和“突出”这两个概念而去。对于“高”的仰慕在本质上是对于普遍和中庸的批判。“高”不仅一直是形而上学里的上层建筑,世间一切俗务之中,除了失业率和通货膨胀之外,“高”这个词几乎也标签着一切令人高兴的事体,一切正面的东西。问题的复杂性在于,除了胆固醇和血压之外,“高”之于人体本身也几乎代表着所有正面的意义。如果说人之好高的观念在形而上学、仕途经济以及工程技术甚至体育运动诸层面都不难理解,人一旦将自己的身体拿来与自己的观念攀比,后果往往会使事情严重到吓了我们自己一跳。

上月25日,有关方面在2000年国民体质监测公报中披露:中国成年男性平均身高为1.697米,女性为1.586米。然而这一组数据就这样“斋看”是完全没有意思的,就像一个北京人坐在电视机前关注广州的最高气温。相比之下,上一回就精彩得多。国家体育总局当时发布的数据显示,我国成年人的身高总体上呈增长趋势,但增长幅度比日本同龄人低一倍以上,即39岁以下男子低于日本同龄人0.68厘米。当时发布这个消息的体育总局群体司司长指出:“身高是人的体质的组成部分,同时也反映了一个民族体质的基本状况。故此对比结果应引起全社会的高度关注”。果然,全国人民随即激烈反弹,见诸于报端、BBS,都开了锅。

我们中国人连高都不怕,还怕矮吗?我们担心的只是比日本人还矮。经济学家说,幸福只能是一种相对的感觉,亦即我国俗话所说的人比人,气死人。除了“民族危机感”之外,吾人在这件事情上所表现出来的热情也再一次清楚地证明,我们不但热爱(或倾向于热爱)着高雅艺术,像地球上其他文明国家的听众们一样张着大嘴怀着激动的心情期待着从“三高”丹田里冲出的那个High C,我们同样也景仰高尚的情操,追求高科技、高收入和高消费,我们热爱高人,更热爱自己能比别人略高一筹。

一般相信,影响身高的因素无非遗传和饮食。不过近年来渐渐占了上风的一种说法是,身高乃综合国力的体现,也就是说,除了补钙和“人体增高机”之外,身高可以透过后天的种种努力予以提高。有英国教授认为,人的身高是“非常敏感的经济指针”。以荷兰为例,该国居民人均高1.79米,而年轻一代更高达1.83米,而在100年前,荷兰人几乎是欧洲最矮的民族。故云:“荷兰人个子高首先是因为他们富有,用于保健和抚育子女的钱很多,而且在财富的分配上比英美要平均。”

从前我只是听说住在低地的荷兰人实在是被水淹怕了,以至于不管走到哪里——例如当年的荷兰殖民者在印尼,死活都要把自己的房子盖在地势最高的地方才放心。至于荷兰人今时今日的“身高与财富”之定律,尽管一时也找不到明显的破绽,却很容易成为一种反证,即可从国民人均身高轻易推测出其与国民生产总值之间的正比幅度。而为了达到更高的国民生产总值,国民必需加倍努力地工作和长高。老实说,读到由国家体育总局发布(日本的相同数字亦由该国的对口单位即文部省体育局负责统计)的国民身高数据,就像目睹中国的围棋国手穿着全身的“运动服”枯坐着陷入长考,感觉总是相当的怪异。不过这似乎也在无意中说明了身高、体育竞赛与国民经济间某种微妙的关联。

世人皆好高,但有水准的好高者,却以其“能下”为至高。李贽言:“予性好高,好高则倨傲而不能下。然所不能下者,不能下彼一等倚势仗富之人耳。否则稍有片长寸善,虽隶卒人奴,无不拜也……然则言天下之能下人者,固言天下之极好高人者也。予之好高,不亦宜乎!”不过再高再洁的思想一旦被运用于身体,事情就不太受控制了,从来就没有人愿意由高而下,自我矮化。我见过的特例只有一个,而且是在美国电影里:一老男向医生询问自己性活动之存否,大夫曰:“存,但悉数集中于脑部。”老男央求道:“可否使其略微下降几分乎?”

未来的冲突除文明之外似乎还应包括身体,即高矮乃至肥瘦的冲突以及碰撞。个子矮就要挨打,就要被开除球籍,从而无法跻身于世界民族之“林”。不过一个鼓舞人心的好消息是:美国联邦疾病管制预防中心的资料显示,近50年来美国男性平均身高已固定在1.75米左右,也就是说,老美已经不再长高,集体停止发育。这正是:他们一天天矮下去,我们一天天高起来,这个WTO的世界上,究竟WHO怕WHO? 中国男性平均身高