生活圆桌(166)

作者:三联生活周刊(文 / 邓迪 田川 劳乐 愚妹)

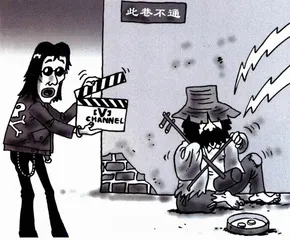

乞丐

邓迪 图 谢峰

走在街上,总能碰见行乞者,每次见到,总能想到“世界上还有三分之二的受苦人”这句话,动动怜悯之心,会把兜里零钱放在他们面前的盒子里。

不知为什么,乞丐越来越多,不论是天桥还是地铁站,不论是富贾出没之处,还是大街小巷,到处都有乞丐埋伏,救济是救济不过来的。而一本关于乞丐的书让我改变了对乞丐的印象,也有朋友告诉我,他们其实比你还富有。所以,在这之后,我再也没有同情过他们,每次他们把手伸过来,我都会想,其实我干这行才合适,心里顿时坦然了许多。

所以,我好几年没有向乞丐“募捐”了。一天,和一个搞音乐的朋友走在街上,看到了一位行乞者,他坐在台阶上,拉着二胡。我停了下来,朋友见状,赶忙推我一把,“多难听,有什么好听的”。我说:“等等,我听听。”我听了大概一分钟,然后掏出兜里的零钱放在乞丐面前的盒子里。

朋友不解,问:“你干吗给他钱?”我说:“因为他的音乐。”朋友疑惑地望着我,嘴里嘟嚷一句:“你没事儿吧,他根本就不会拉二胡,半天一个调都没有,纯粹是在这里蒙人。”我说:“你说得非常对,我听了半天,他就知道吱吱呀呀地拉,姿势和手的把位都不对,不知所云。”“那你干吗还给他钱?”

我向朋友解释:“第一,这个人什么也不会,不知道从哪里找出一把二胡,就敢上街乞讨,他很勇敢。第二,他的二胡拉出来的声音是我以前没有听见过的,我觉得新鲜。第三,他旁若无人,为了生存,他仍然很陶醉,他是个乐观主义者。第四,他的二胡拉得既剌耳又难听。第五,他的这种举动一下能蒙住不少人,不见得比会拉《有多少爱可以重来》的乞丐挣得少。而真正的理由是,他很像你们那些搞另类音乐的人。”

如厕的经验

田川

周五晚上,东京是随地大小便的天堂。三五个衣冠楚楚的上班族夹着几个女同事,解开文明扣就在路边“哗哗哗”起来,女士就在边上亭亭玉立地等着,丝毫没有不快。

过去日本人在上茅房这件事上,我记得是很有追求的。文化巨人谷崎润一郎专门写过《关于厕所》。其中提到一家给他印象颇深的厕所:“在大和地方的上市,那是一家馄饨屋,房舍深处面临吉野川河滩,厕所设在二楼,当我跨开两腿向下窥视,可以看到令人头晕目眩的下面远处河滩的泥土和野草,菜地上油菜花盛开,蝴蝶纷飞,行人往来,一切都历历在目。我脚踏的木板下面,除了空气以外便空无一物,那些从我肛门排泄出来的物体,从几十尺的高空落下,掠过蝴蝶的粉翅和行人的头顶……它那飞掠下坠的光景虽然依稀可见,但却听不到像青蛙跳进水似的扑通之声,也没有臭气熏鼻。”

谷崎最厌恶西方式雪白的瓷缸马桶,他的理想是用牵牛花和杉树叶塞满便池,“因为有了杉树叶,本来很快流走的便溺也不流了,而是点点滴滴地在叶子之间优哉优哉地渗下去”。

过去中国皇宫里上厕所,听说用的是桶,桶底铺上炒焦了的枣,屎砸下去,枣轻,翻个个儿屎就沉到底下,焦枣又香,什么味儿都能盖住。然后太监再把桶抬出去。

东方文明在上茅房这件事上可算是幽雅到极致了。在西方,中世纪末的法国皇宫里擦屁股还用一根从屋顶上吊下来的粗麻绳。皇上用完了皇后用,皇后用完了宠臣用,都使那一根,常年不换。

现代的日本人可能听了谷崎的另一句话:“厕所最好尽量接近土地,设在亲近自然的地方,例如在野草丛中,可以一面仰视青天一面排泄,类似这样粗野、原始的厕所,最叫人心情舒畅。”我理解,就是随地大小便,舒畅是舒畅,有点落魄。

有一个年轻的日本朋友,叫岗本,曾经练过柔道,也曾经来过北京,大概是十年前吧。北京给他留下深刻印象的,只有当年中山公园和劳动人民文化宫两侧的大厕所:那么巨大,那么多坑儿,中间没有丝毫遮挡,大家面对面蹲着、对视着,他觉得自己的眼睛没处放,而对面的人却一副享受的样子。这奇妙的经验使他每逢中国人就问:“你们家厕所是什么样的?”

我不由得想起了自己北京旧家楼下的公厕。楼下是一条胡同,我们的窗户正好对着一个公共厕所,每天上午都有打扫厕所的一中年女人在外面喊:“男厕所有人吗?”有一天里面传出了“有”的声音,她在外面等,里面半天没动静,催:“您不能快点儿吗?”里面说:“你以为是吃饭呐,想快就快。”外面:“那也不能没完没了呀,蹲长了,大肠下坠。”里面:“好不容易找到一家,过这村没这店儿了。”外面:“那您憋会儿。我弄完了您再痛快。”里面:“没听说过。这就是一口气儿的事儿,再进来,没了。”过了一会儿,出来了,女的问:“里面还有人吗?”答:“还有一个。”女的又等了半天,其实没人。

留下来的人

劳乐

有一阵书摊上有很多那种让读者为主人公做决定的“接龙故事”。当时我看的一本是恐怖题材的:主人公来到一个鬼气森森的大屋子里办案,古怪的声响与事件不时发生,每次都会让我替他选择是前去调查还是留在原地静观其变。我给主人公选择的几乎都是留在原地,结果这个家伙就在原地活活被鬼整死了。又试了几遍我才知道,留在原地是最糟糕的一种选择。

不过后来想想也就认了,因为我在玩别的游戏时也这个德行。在游戏机刚出来的时候有这么一个迷宫游戏:两个游戏者必须躲过一个飘来飘去的白色小鬼走出迷宫。几乎每次我都会在出口附近找一个安全的地方躲起来,坐在一边欣赏鬼如何在我身边乱蹿以及我的同伴如何冲出迷宫。因为每一个游戏者的走动都会分散鬼的注意力,所以和我一起玩的人经常夸奖我“舍己为人”,很少有人知道我坐在一边有多惬意。

看果戈理的《死魂灵》时,我曾经在结尾附近看到这么一句话:“留下来的人可真寂寞呵!”这句话有些莫名其妙的伤感,不太像语文老师上课时经常说的那个刻薄的果戈理的风格。后来果然很少在其他介绍果戈理的文章中见到引用这句话。目前为止惟一见到的一次是在一本普希金的传记里。据说这是普希金很喜欢的一句话。

在这之后我开始留意那些“留下来的人”,虽然我还不清楚他们到底会不会真的寂寞。看《出埃及记》的时候,读到埃及人在几次灾难后催促以色列人赶快离境,因为他们自己“都要死了”。然后又是希腊神话。阿耳戈英雄来到了喀耳巴托斯岛,在这里遇到了青铜时代的人类留下来的后代:巨人塔洛斯。结果美狄亚用魔法使噩梦进入塔洛斯的灵魂,让他在梦中伤害了自己身上惟一能够受伤的部分,栽进了大海。想到青铜时代的人类都是神与人结合的后代,我觉得塔洛斯挺冤。

最后我自己也成了留下来的人。我的中学是一个以理科见长的学校,我的大学是一个外语专业学校。这两点决定了我的同学都是迟早要出去的。送行多了就发现留下来其实也没什么寂寞的:不过是例行公事地偶尔收发一下E-mail,知道他们又换了城市,告诉他们我的通讯方式没变,然后在他们间或回国时带他们过交通混乱的大马路。

但现在我自己也终于要出去了,玩味“留下来”的感觉的特权只好留给别人。现实中的情况其实更接近我当年玩的另一个坦克游戏。我总是喜欢留在战壕里观看横飞的炮火,但我的同伴在这种游戏中不可能允许我旁观,于是我只能走出战壕,到外面去完成游戏规则要求我完成的操作。

23了我

愚妹 图 谢峰

肖洛霍夫这把年纪已经写出了《静静的顿河》。当然这是一句废话。肖洛霍夫是肖洛霍夫,我是我。今天我23了,我就准备在这里写些狗屎了事。

在23年里头:

一次不成功的恋爱,以及更多次更加不成功的恋爱。

死党5名。能背出其中5人的生日。在其中一人面前哭过。向其中两人借过钱。能熟练背诵大家的绯闻。

从来没有拥抱过老爸老妈。从来没有对他们说过“对不起”。在上高中之后就没有牵过我爸的手。12岁之后没挨过打。世界上仅有的两个为我的个人问题担惊受怕的人。23了,很无耻。

经常觉得尴尬。在沧海和青葱之间探头探脑又畏首畏尾,进退维谷又不由自主。

23了,平淡。从来没有晕倒过。从来没有打过别人耳光。从来没有和初恋情人重逢过。从来没有长过豆豆。从来没有遇到过灵异事件。从来没有动过手术。

有时候,我拿不定主意在王朔和鲁迅之间该更喜欢谁。这是很丢人的事情,真的。我考虑好久才决定把它写进来。23了我,该真实些。

成年后一直在与肥胖以及肥胖的可能性作艰苦卓绝又乐此不疲的斗争。愿意用5年的寿命换取体重的正常和稳定。因为那意味着情绪的正常和稳定。

坚定地反对素食主义。痛恨香菜。不时用吃鱼子酱的动静来吃“来一桶”和“湾仔码头”。

学会对诗人不置可否。对流浪歌手越来越不屑一顾。

所知道的死于梅毒的人有老柴和博洛克。

从不完整听一部歌剧,同时坚持不第一个鼓掌。

想拥有一辆吉普,实在不行公共汽车也凑和。

觉得剃了光头的陈凯歌同学很像罗纳尔多同学。认识一个长得狂像张艺谋的女会计。

拉拉杂杂言不及义。你们23的时候是不是也和我一样不断地自我怀疑和不断地自我吹嘘。冬天持续流鼻梯,夏天批量出汗,春天不时感冒,秋天偶尔牙痛,踉踉呛呛就到23了。我的生日愿望是得到一盏台灯,一盏小小的漂亮的坚固耐用的台灯。

因为我还会失眠很久。